河南豫剧作为中国地方戏曲的重要剧种,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和深厚的生活气息,深受中原人民的喜爱,在众多经典剧目与唱段中,“胡发生站城头”是一段极具代表性的老生唱段,它不仅展现了豫剧艺术的独特魅力,更承载着浓烈的家国情怀与民间智慧。

“胡发生站城头”的故事背景多设定在古代边关或城池,主人公胡发生常以戍边将士、地方官员或市井义士的身份出现,在城头之上展开情节,这一场景选择极具象征意义:城头既是物理空间中的制高点,俯瞰山河、洞察敌情,也是情感与叙事的交汇点,承载着人物的壮志未酬、思乡之苦或家国担当,唱段开篇往往以“站城头,望烽烟”或“城头之上冷风疾”等起句,通过简练的景物描写,迅速将观众带入特定的历史氛围,胡发生的唱腔多采用豫剧豫西调的悲苍风格,嗓音浑厚有力,拖腔悠长婉转,如“想当年,跨战马,踏破贺兰山缺”一句,既有金戈铁马的豪迈,又暗含时光流逝的沧桑,字字铿锵,直击人心。

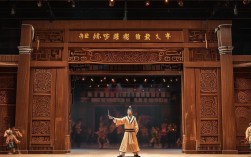

表演上,“站城头”的核心在于“站”与“望”的动态结合,演员需稳扎马步,身形如松,通过眼神的转动、手势的挥舞(如捋须、远指、抚城砖等),将人物的内心外化于舞台,当唱到“白发娘,倚柴门,眼望儿归”时,演员的眼神从坚毅转向柔软,配合微微颤抖的手指,将铁汉柔情展现得淋漓尽致;而“奸臣当道,报国无门”的段落,则通过顿挫的唱腔和顿足的动作,传递出愤懑与不甘,这种“以形写神”的表演方式,正是豫剧“唱、念、做、打”中“做”功的精髓,让人物形象立体丰满。

从文化内涵看,“胡发生站城头”唱段集中体现了中原文化“忠孝两全”“家国一体”的核心价值观,胡发生这一角色,既有“精忠报国”的英雄气概,也有“孝亲敬长”的朴素情感,他的挣扎与抉择,正是普通人在时代洪流中的真实写照,唱段中融入的方言俚语(如“中”“恁”等)、民间谚语(如“儿行千里母担忧”),不仅增强了生活气息,也让观众倍感亲切,成为连接舞台与观众的情感纽带。

以下是“胡发生站城头”唱段的关键元素解析:

| 元素 | 具体表现 |

|---|---|

| 角色身份 | 多为戍边将士、地方官员或市井义士,性格刚毅正直,兼具家国情怀与民间情感 |

| 核心场景 | 古代城楼,以“站”“望”为动作核心,象征俯瞰山河、洞察时局、寄托思乡之情 |

| 唱腔特点 | 以豫西调为主,悲苍浑厚,拖腔悠长,善于通过高低起伏的旋律表现人物情绪变化 |

| 经典唱词示例 | “站城头,望故土,泪眼模糊;想爹娘,肝肠断,何处倾诉?” |

| 表演动作 | 捋须、远眺、抚城砖、顿足等,通过细节动作外化内心世界 |

相关问答FAQs

Q:“胡发生站城头”是豫剧中的哪部经典剧目?

A:“胡发生站城头”并非独立剧目名称,而是豫剧传统折子戏中的经典唱段片段,常见于《血溅乌纱》《辕门斩子》《十二寡妇征西》等多部以老生为主角的剧目中,这一唱段因情节集中、情感饱满,常被单独提取作为“外八角”(老生行当)的展示剧目,在河南各地的庙会、剧场中广泛流传,成为豫剧爱好者耳熟能详的“名段”。

Q:为什么“站城头”这一场景在豫剧中反复出现?

A:城头在豫剧中是极具象征意义的“舞台意象”,从地理环境看,河南地处中原,历史上战乱频繁,城池是军事防御与政权安危的核心,“站城头”自然成为展现家国大事的天然舞台;从叙事功能看,城头居高临下,便于人物“观景抒情”——既可远眺山河抒发壮志,又可俯瞰城池感慨民生,还能通过城下场景串联起支线情节;从审美角度看,城头的开阔空间为演员的身段表演提供了足够舞台,配合豫剧高亢的唱腔,能形成强烈的视听冲击,让观众直观感受到人物的豪情与悲壮。“站城头”成为豫剧表现重大主题、塑造英雄形象的经典场景。