河南豫剧《佘太君辞朝下》是经典传统剧目《佘太君辞朝》的下半部分,作为杨家将系列故事的重要篇章,该剧以北宋时期杨家将忠君报国、屡遭奸佞陷害的历史背景为依托,通过佘太君辞别朝堂的悲壮情节,展现了杨门女将的忠烈风骨与家国情怀,全剧情感深沉,唱腔激越,表演细腻,成为豫剧舞台上久演不衰的经典之作,也让观众在跌宕起伏的剧情中感受到传统戏曲的艺术魅力与精神力量。

剧情背景与核心冲突

《佘太君辞朝下》的故事发生在宋仁宗时期,此时的杨家将已历经杨业、杨延昭、杨宗保三代,为抗击辽邦、保卫江山立下赫赫战功,却也因奸臣潘仁美(一说潘洪)的陷害,几乎满门忠烈,仅剩佘太君带领杨文广、穆桂英等后辈支撑门楣,宋仁宗感念杨家功绩,欲加封佘太君及其子孙,佘太君却因朝中奸臣当道、杨家冤屈未雪,对朝廷心灰意冷,最终决定带领杨家众人辞朝归乡。

下半部分的剧情围绕佘太君与宋仁宗的“辞朝对”展开,佘太君手持龙头拐杖,身披凤冠霞帔,在金殿之上历数杨家将的功绩与冤屈:从“金沙滩血战”到“两狼山碰碑”,从“破天门”到“战洪州”,杨家男儿前仆后继,却落得“尸骨埋他乡,忠魂无人敬”的结局,她声泪俱下,质问朝廷为何“忠良遭陷害,奸臣反猖狂”,言辞恳切却字字铿锵,宋仁宗虽有心为杨家平反,却受制于朝堂势力,只能以“加官进爵”“厚赐金银”挽留,佘太君不为所动,最终毅然带领杨家众人离开汴京,留下“辞朝归去也,不恋紫罗袍”的悲壮背影,剧情在佘太君“但留清气在人间,杨门忠魂永不消”的唱段中达到高潮,既是对杨家将悲剧命运的归纳,也是对忠义精神的礼赞。

人物形象与精神内核

佘太君是全剧的灵魂人物,作为杨家的“定海神针”,她不仅是慈母,更是家国大义的化身,剧中,她虽已年过百岁,却精神矍铄,目光如炬,面对朝廷的封赏,她淡然处之;面对奸臣的逼迫,她据理力争;面对儿孙的牺牲,她强忍悲痛,在“辞朝”这一核心情节中,她的情感层次极为丰富:既有对逝去亲人的哀思,对朝廷不公的愤懑,更有对杨家“忠义”家训的坚守,她唱道:“想当年杨老令公,幽州城外把命丧;想延昭儿,六郎守边关,昼夜巡防;想宗保儿,破天门,中箭身亡……杨家男儿无一人怕死,为何落得个凄惨下场?”字字泣血,句句含悲,却始终未改“忠君报国”的初心,只是将这份忠义从“为朝廷征战”转向“为家族坚守”,展现了传统女性在乱世中的坚韧与担当。

宋仁宗的形象则充满矛盾性,他并非昏君,深知杨家将的功劳,也明白佘太君辞朝是对朝廷的失望,却因受制于权臣、顾全朝廷颜面,无法为杨家彻底平反,在佘太君面前,他既有“挽留”的诚意,也有“无奈”的叹息,这种“明君之困”让人物更具现实感,也从侧面揭示了封建王朝“忠良难容、奸佞当道”的体制弊端。

杨文广、穆桂英等后辈角色的出场,为悲凉的剧情注入了一丝希望,杨文广虽年轻气盛,却继承了杨家“精忠报国”的遗志;穆桂英英姿飒爽,展现出“巾帼不让须眉”的豪情,他们的存在,让佘太君的“辞朝”并非消极避世,而是“暂归乡野,待时而动”,暗示着杨家将的精神将代代相传。

豫剧艺术特色的展现

作为豫剧经典,《佘太君辞朝下》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的艺术魅力,尤其以唱腔和表演见长。

唱腔设计上,该剧以豫剧“豫东调”和“豫西调”为基础,根据人物情感灵活转换,佘太君的唱段多采用“豫东调”,高亢激越,节奏明快,如“未开言来珠泪落,尊一声我主细听根苗”一段,通过“起腔”“慢板”“二八板”的板式变化,将佘太君的悲愤、坚定表现得淋漓尽致;而在“辞朝”时的“流水板”唱段中,又节奏加快,字字铿锵,凸显其决绝态度,伴奏以板胡为主,辅以唢呐、锣鼓,营造出或悲壮或激昂的氛围,如佘太君哭诉杨家功绩时,板胡的低沉与唢呐的悲切交织,极具感染力。

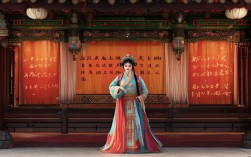

表演程式上,豫剧的传统身段、水袖功、髯口功等得到充分运用,佘太君手持龙头拐杖,每一步都走得沉稳有力,既显年迈,又显威严;水袖的翻飞、甩动,配合唱词的情感起伏,时而掩面悲泣,时而指向朝堂,增强了舞台表现力,金殿之上的“君臣对峙”,通过佘太君的“立如松”与宋仁宗的“坐如钟”,形成鲜明对比,突出了人物性格的冲突。

服饰道具也极具特色,佘太君的凤冠霞帔虽为宫廷命妇的象征,却以素色为主,暗合其哀思;龙头拐杖不仅是身份的象征,更是她“权杖”的延伸,象征着杨家将的赫赫战功与不屈精神,舞台背景则以“金殿”为核心,辅以“宫灯”“朝笏”等道具,营造出庄严肃穆的朝堂氛围,与佘太君的悲愤情感形成强烈反差。

以下是该剧艺术特色的具体体现:

| 艺术元素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以豫东调为主,高亢激越,板式丰富(起腔、慢板、流水板) | 表现佘太君的悲愤、坚定,增强情感冲击力 |

| 表演 | 水袖功、身段、步法(如“稳健步”“颤步”) | 外化人物内心,凸显佘太君的威严与哀痛 |

| 伴奏 | 板胡主奏,辅以唢呐、锣鼓 | 烘托氛围,营造悲壮、激昂的舞台基调 |

| 服饰道具 | 凤冠霞帔(素色)、龙头拐杖、金殿布景 | 象征身份与情感,强化历史感与戏剧冲突 |

文化价值与传承意义

《佘太君辞朝下》不仅是一部艺术作品,更是传统文化的载体,它通过杨家将的故事,传递了“忠义爱国”“精忠报国”的核心价值观,这种价值观在当代仍具有重要的现实意义,佘太君“虽辞朝不辞忠”的精神,提醒人们铭记历史、致敬英雄,也激励着人们在困境中坚守道义、勇担责任。

作为豫剧的经典剧目,该剧的传承也离不开一代代豫剧艺术家的努力,从常香玉、陈素真等老一辈艺术家,到当今的中青年演员,他们通过精湛的表演,让佘太君的形象深入人心,也让豫剧艺术在新时代焕发生机,该剧的改编与创新(如融入现代舞台技术、优化剧情节奏),也让年轻观众感受到传统戏曲的魅力,推动了非遗文化的“活态传承”。

相关问答FAQs

问题1:《佘太君辞朝下》与其他杨家将剧目(如《穆桂英挂帅》《杨门女将》)相比,在主题上有何独特之处?

解答:与其他杨家将剧目相比,《佘太君辞朝下》的独特主题在于“辞朝”而非“出征”,它不聚焦于战场上的刀光剑影,而是通过佘太君主动辞别朝堂的抉择,展现“忠”与“义”的复杂关系——当朝廷无法伸张正义、奸臣当道时,“忠君”是否还值得坚守?佘太君的“辞朝”并非背叛,而是对“忠义”的重新诠释:她不再为昏聩朝廷征战,却将杨家“精忠报国”的精神传承下去,这种“退守中的坚守”让主题更具深度和悲剧力量。

问题2:现代观众观看《佘太君辞朝下》时,如何更好地理解佘太君“辞朝”行为背后的情感与动机?

解答:理解佘太君的“辞朝”,需结合其人物经历与时代背景,她经历了杨家三代人的牺牲,对朝廷的“卸磨杀驴”彻底失望;她年事已高,无力再与奸臣周旋,辞朝是对自身与儿孙的保护;最重要的是,她通过“辞朝”向朝廷发出抗议,警示后世“忠良不可欺”,观众可从她的唱词中捕捉情感线索(如“非是老太君无福受,只怕这朝纲败坏恨难平”),同时结合豫剧高亢的唱腔与悲怆的表演,体会她“哀而不伤、怨而不怒”的复杂心境,从而理解这一行为背后的“忠义初心”与“无奈悲凉”。