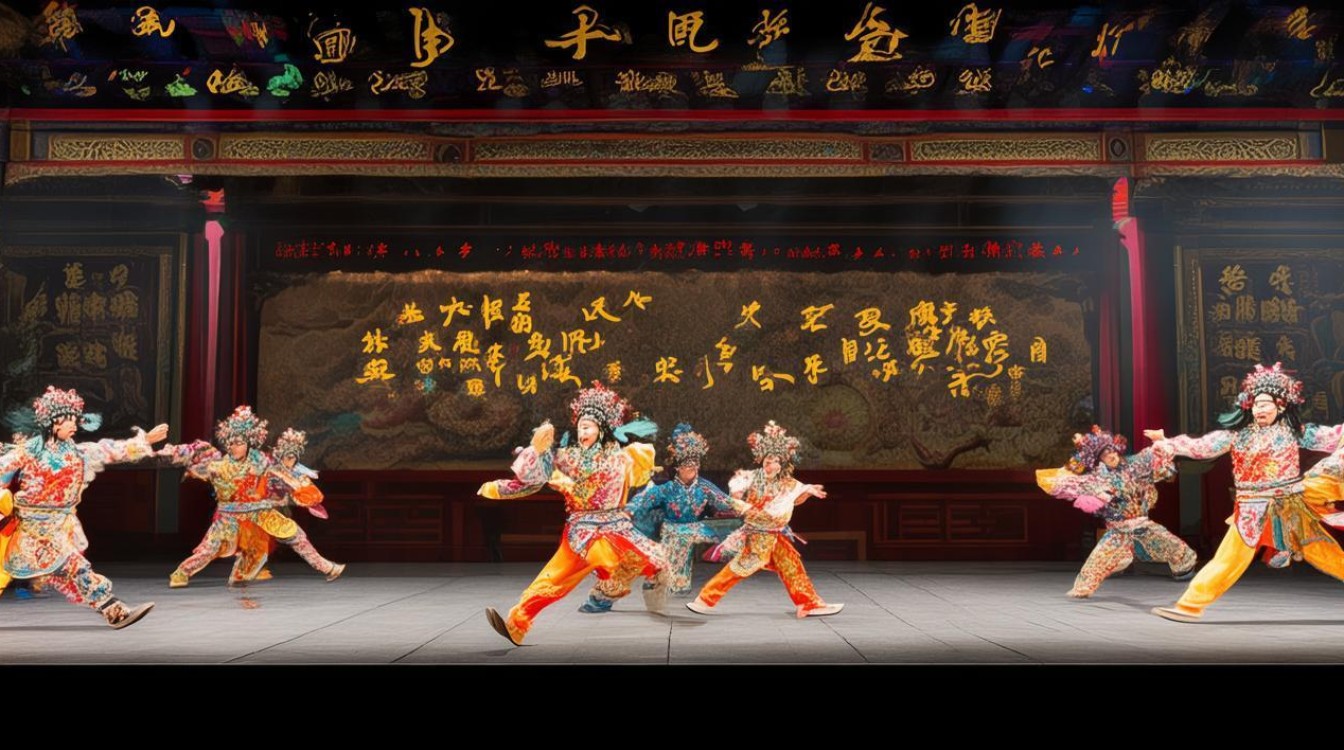

《徐策跑城》作为豫剧经典传统剧目,以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和极具张力的表演艺术,成为豫剧生行尤其是唐派艺术的代表作之一,该剧取材于薛刚反唐的民间故事,聚焦唐朝老臣徐策得知薛刚冤案昭雪、兴唐灭周后,不顾年迈体衰,亲自跑上城楼向皇帝报信的全过程,通过“跑城”这一核心情节,将徐策的忠义之心、急切之情与老迈之态展现得淋漓尽致,成为舞台上久演不衰的经典。

剧情:忠义驱驰,老臣报国

《徐策跑城》的故事发生在唐朝中叶,武则天篡位后,薛家满门忠良遭陷害,薛刚逃亡在外,多年后,薛刚联合各路义兵兴兵反周,恢复唐朝江山,已辞官归隐的老臣徐策,因当年曾救下薛刚之子薛蛟,并视如己出,得知薛刚得胜、唐朝光复的消息后,激动不已,他不顾年近八旬的高龄,亲自徒步跑上城楼,向新登基的唐中宗李显报信,请求为薛家平反昭雪。

剧情从徐策的家院报信开始,当听闻“薛刚兵马已到京城,武则天自缢身亡,中宗复位”的消息时,徐策先是愣怔,继而老泪纵横,多年的压抑与期盼在这一刻爆发,他整理官服,手持笏板,不顾家院的劝阻,毅然决定跑上城楼,这段“跑城”成为全剧的高潮,徐策在城楼台阶上时而蹒跚趔趄,时而挺身疾走,时而捋髯长叹,时而仰天大笑,通过细腻的肢体语言和唱腔,将一位忠臣的激动、急切、疲惫与欣慰交织的复杂心境层层铺展,最终在城楼之上将薛家冤情禀明,完成了“老臣报国”的使命。

人物塑造:徐策——忠义为魂,老而弥坚

徐策是全剧的核心人物,其形象集中体现了中国传统文化中“忠义”二字的深刻内涵,作为唐朝老臣,他历经武则天专政的黑暗时期,虽辞官归隐却心系社稷;作为薛家的恩人,他坚守道义,多年守护薛刚遗孤,为的是等待冤案昭雪的一天,这种“忠”是对国家的忠诚,“义”是对故人之情的坚守,二者共同构成了徐策的精神内核。

演员塑造徐策时,需精准把握“老迈”与“坚定”的矛盾统一,从外在形象看,徐策是白发苍苍、步履蹒跄的老生,通过苍白的髯口、褶皱的扮相,以及颤抖的手指、蹒跚的台步,表现出年迈体衰的状态;但从内在气质看,他的眼神始终炯炯有神,在报信时挺直腰板,唱腔高亢激越,展现出“老骥伏枥,志在千里”的豪迈,这种“形衰神不衰”的表演,让徐策的形象既有真实感,又有精神高度,成为观众心中忠义老臣的典范。

艺术特色:唱念做打,尽显豫剧神韵

《徐策跑城》的艺术成就,离不开豫剧独特的唱腔、念白、身段和锣鼓经的完美融合,尤其是“唐派”艺术创始人唐喜成对该剧的演绎,更是奠定了其经典地位。

表演技巧:身段与步法的极致运用

“跑城”一场是表演的重中之重,演员通过“跑城步”“跪城楼”“捋髯”“甩袖”等身段动作,将徐策的情感变化外化为可视的舞台形象,上城楼时的“三步一喘”,每走几步便扶住台阶喘息,表现出体力不支;听到城中百姓欢呼薛家冤案昭雪时,突然加快脚步,甩开水袖,展现出内心的激动;跪拜城楼时,缓慢下跪,颤抖的双手撑地,既有对皇帝的敬畏,也有对薛家的感慨,这些动作设计既符合人物年龄特征,又通过夸张与写意的舞台手法,强化了戏剧张力。

唱腔艺术:梆子腔的情感爆发

豫剧梆子腔的高亢激越在《徐策跑城》中得到充分体现,徐策的唱段以“二八板”“流水板”为主,节奏由慢到快,情绪层层递进,经典唱段“忽听得家院一声禀”中,开头“家院一声禀,喜气上眉梢”用舒缓的二八板,表现出徐策初闻喜讯时的平静与喜悦;随后“老徐策,坐城楼,我的思绪万干”转为流水板,唱腔逐渐加快,情绪逐渐激动;高潮部分“跑,跑,跑,跑上城楼,用目观瞧,见皇城,金銮殿,紫气腾腾,千层浪,万重山,朝拜我主爷驾临在长安”,通过连续的“跑”字和甩腔,将徐策急切报信的心情推向顶点,唱腔中既有苍老的沙哑,又有忠臣的豪迈,形成独特的艺术感染力。

锣鼓经:节奏的情感烘托

豫剧锣鼓经在《徐策跑城》中不仅是伴奏,更是情感的“放大器”,徐策跑城时,锣鼓点由“慢长锤”逐渐过渡到“快长锤”,配合演员的台步,营造出紧张急促的氛围;跪拜时,锣鼓点转为“闷锤”,节奏放缓,烘托出庄重肃穆的情感;唱腔高潮处,配合“八大仓”的强音,增强戏剧冲击力,锣鼓与表演、唱腔的紧密配合,让整个“跑城”过程如行云流水,既有节奏感,又有情感深度。

以下是《徐策跑城》主要艺术特点的简要概括:

| 艺术类别 | 具体表现 | 作用 |

|---|---|---|

| 表演技巧 | 髯口功(捋、抖、甩)、水袖功(扬、甩、搭)、台步(蹒跚步、跪步、疾步) | 塑造老迈形象,外化内心情感 |

| 唱腔特点 | 梆子腔为主,二八板转流水板,甩腔、哭腔结合,苍劲中见豪迈 | 表现忠义之心,推动情绪高潮 |

| 情感表达 | 忠(对国家)、义(对薛家)、急(报信心切)、喜(冤案昭雪) | 多维度展现人物性格,引发观众共鸣 |

相关问答FAQs

Q1:《徐策跑城》中徐策的“跑”为什么是舞台化的慢步,而非真实的奔跑?

A:舞台表演讲究“虚实结合,写意传神”,徐策已是八旬老者,若真实奔跑既不符合人物身份,也无法体现其衰老与急切交织的复杂状态,舞台化的“慢步”(如蹒跚、趔趄、三步一喘)通过夸张的肢体语言,既表现出年老体衰的生理特征,又通过节奏的快慢变化(如偶尔的疾走)凸显内心的急切,这种“以形写神”的表演方式,让观众在“慢”中感受到“快”的情感张力,更具艺术感染力。

Q2:豫剧《徐策跑城》的经典唱段“忽听得家院一声禀”为何能成为久唱不衰的唱腔名段?

A:该唱段之所以经典,首先在于其情感层次的丰富性——从初闻喜讯的平静,到回忆往事的感慨,再到报信决心的坚定,唱腔通过节奏、速度、力度的变化,将徐策复杂的内心世界层层展现;唐派唱腔“刚柔并济”的特点在此段中尤为突出,既有苍劲沙哑的“老生嗓”,又有高亢激越的“甩腔”,既符合人物年龄,又彰显忠义豪情;唱腔旋律与豫剧梆子腔的完美融合,使其朗朗上口,易于传唱,成为豫剧爱好者争相模仿的经典。