在中国戏曲的百花园中,豫剧以其高亢激越的唱腔、贴近生活的表演和深厚的人文底蕴,成为中原文化的重要符号,而当这一北方剧种与承载着革命记忆的“红色娘子军”相遇,便碰撞出跨越时空的艺术火花,红色娘子军作为中国共产党领导的最早女子革命武装之一,其“忠诚、勇敢、奉献”的精神内核,在豫剧的演绎下,既保留了历史的厚重感,又融入了戏曲的程式化美学,成为革命题材戏曲创作的经典范例。

历史与艺术的交融:红色娘子军的豫剧化表达

红色娘子军的故事源于20世纪30年代海南琼崖的革命斗争,1931年,100多名琼崖妇女响应党的号召,组建了中国工农红军第二独立师第三团女子特务连,即“红色娘子军”,她们参与攻打文市炮楼、伏击沙帽岭等战斗,用生命书写了“巾帼不让须眉”的革命史诗,这段真实的历史,在新中国成立后成为文艺创作的重要素材,而豫剧作为流行于中原及北方广大地区的大剧种,凭借其强大的叙事能力和群众基础,成为演绎红色娘子军故事的重要载体。

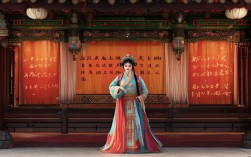

豫剧《红色娘子军》的改编并非简单的历史复刻,而是以戏曲美学为框架,对革命叙事进行艺术重构,创作者们深入挖掘红色娘子军的精神内核,将“打土豪、分田地”的革命理想、“为妇女解放而战”的时代追求,与豫剧“以情带戏、以戏动人”的表演传统相结合,在人物塑造上,既保留了吴琼花、洪常青等核心角色的历史原型特征,又通过戏曲的唱、念、做、打,赋予其更鲜活的艺术生命力,吴琼花从苦大仇深的丫鬟到革命战士的成长弧光,通过豫剧“大起板”“慢板”等板式的变化,得以层层递进地展现;洪常青就义时的慷慨悲歌,则借助豫西调的苍劲悲凉,将革命者的坚定与牺牲精神推向高潮。

艺术特色的彰显:豫剧元素的创造性转化

豫剧《红色娘子军》的成功,在于其对豫剧艺术特色的精准把握与创造性转化,使红色题材在戏曲舞台上焕发出独特的魅力。

唱腔设计:革命激情与地方韵味的融合

豫剧的唱腔以“高亢激越、朴实粗犷”著称,在《红色娘子军》中,唱腔设计既服务于革命情感的抒发,又保留了浓郁的地方特色,吴琼花的核心唱段“打不死的吴琼花我咬牙关恨入怀”,以豫东调的“炸音”和“滑音”表现其不屈的反抗精神,旋律中融入海南民歌的元素,既暗示了故事的地域背景,又打破了地域文化的界限,而娘子军集体舞的伴唱,则采用豫剧的“二八板”和“流水板”,明快的节奏与整齐的步伐相配合,展现出革命队伍的朝气与凝聚力,洪常青的唱段“共产党是亲人贴心的人”运用豫西调的“下五音”,唱腔深沉婉转,将革命者对人民的深情与信仰的坚定娓娓道来,形成刚柔并济的艺术效果。

表演程式:传统技艺与现代叙事的结合

豫剧的表演讲究“程式化”,即通过固定的身段、动作塑造人物。《红色娘子军》在保留传统程式的同时,大胆融入现代舞蹈和话剧元素,丰富了戏曲的表现力。“操练”一场,传统戏曲中的“趟马”被改造为带有军事动作色彩的集体舞蹈,演员们手持步枪,通过“翻”“跳”“扑”等动作,既展现了娘子军的军事训练场景,又保留了戏曲的韵律感。“攻打炮楼”的高潮戏中,吴琼花“越火墙”的表演,借鉴了武戏中的“窜桌”“翻叉”等技巧,结合灯光音效的配合,将战斗的紧张感与英雄主义精神渲染得淋漓尽致,这种“传统为根、创新为魂”的表演思路,使革命叙事既有戏曲的“写意之美”,又有现实的“冲击力”。

音乐与舞美:地域特色与时代氛围的交织

在音乐伴奏上,豫剧《红色娘子军》以板胡、梆子、琵琶等传统乐器为基础,加入竹笛、椰壳等具有海南地域特色的乐器,营造出“中原风”与“岭南情”交织的音乐氛围。“椰林小憩”一场,竹笛的悠扬与板胡的明快交织,既展现了海南椰林的热带风情,又暗示了革命队伍在艰苦环境中的乐观精神,舞美设计则采用“虚实结合”的手法,传统戏曲的“一桌二椅”被简化为象征性的椰树、战旗等布景,通过多媒体技术呈现炮火连天的战场和红旗招展的革命根据地,既保留了戏曲的“留白”美学,又增强了场景的真实感与代入感。

时代价值的传承:红色基因的戏曲化传播

豫剧《红色娘子军》不仅是一部优秀的文艺作品,更是传承红色基因、弘扬革命精神的重要载体,在新时代,这部经典剧目通过“戏曲进校园”“线上展演”等形式,不断走进年轻观众的生活,年轻演员通过模仿前辈的表演,学习革命先辈的精神;观众在欣赏唱腔与剧情的同时,感受到“红色娘子军”所代表的“不畏强敌、敢于斗争”的时代价值,这种“以戏育人”的方式,使红色文化在戏曲艺术的传承中焕发新的生命力,成为连接历史与现实的情感纽带。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《红色娘子军》与其他剧种(如芭蕾舞剧)的改编有何不同?

A1:豫剧《红色娘子军》与芭蕾舞剧《红色娘子军》虽同属红色题材,但艺术表现形式差异显著,芭蕾舞剧以西方舞蹈语汇为主,通过足尖技巧、双人舞等展现革命故事,侧重于“诗化”的表达,如《万泉河水清又清》的群舞以肢体动作勾勒军民鱼水情;而豫剧则依托中国传统戏曲的“唱念做打”,以唱腔为核心,通过程式化表演和方言唱词,更侧重于“叙事性”和“地域性”,如吴琼花的唱段通过豫东调的直白高亢,直接抒发人物的情感与斗志,两者在文化基因和艺术手法上各具特色,共同构成了红色娘子军故事的多元表达。

Q2:豫剧《红色娘子军》在改编过程中如何平衡历史真实与艺术虚构?

A2:豫剧《红色娘子军》的改编始终坚持“大事不虚、小事不虚”的原则,即在核心历史事件(如娘子军成立、攻打文市炮楼)和人物原型(吴琼花、洪常青)上严格尊重历史,确保革命叙事的真实性;在细节处理上,则通过艺术虚构丰富人物形象和剧情冲突,历史上红色娘子军的主要活动集中在军事斗争,而剧中增加了吴琼花与群众互动、学习识字等情节,既展现了革命队伍的群众路线,又通过“个人成长线”增强了故事的戏剧性和感染力,这种“历史为骨、艺术为翼”的创作方法,使作品既具有历史厚重感,又符合戏曲艺术的审美规律。