豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的历史底蕴,成为承载民间智慧与情感的重要艺术形式,在众多经典剧目中,“大宋奇案连本”系列以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深刻的道德教化,成为豫剧舞台上经久不衰的代表作,这一系列剧目多以宋代为背景,围绕包拯、寇准等清官断案的故事展开,将历史传说、民间故事与戏曲艺术巧妙融合,既展现了宋代社会的风貌,也传递了“正义必胜、善恶有报”的朴素价值观。

豫剧“大宋奇案连本”的题材溯源与剧目构成

“大宋奇案连本”并非单一剧目,而是以宋代公案故事为核心的一系列连台本戏的总称,其题材多源于《三侠五义》《包公案》等古典小说,结合民间口头传说和戏曲艺人的二度创作,逐渐形成了独具特色的剧目群,这些剧目以“包公断案”为主线,穿插“狸猫换太子”“秦香莲告状”“打龙袍”等经典故事,通过连续演出的形式,将一个个独立的案件串联成有机整体,既满足了观众对“大团圆结局”的心理期待,又通过环环相扣的情节增强了戏剧张力。

来看,“大宋奇案连本”大致可分为三类:一是“宫廷权谋案”,如《狸猫换太子》,围绕宋真宗时期李妃遭刘妃陷害、陈琳救子、包公洗冤等情节,揭露宫廷内部的权力斗争;二是“民间冤情案”,如《秦香莲》,通过陈世美抛妻弃子、包公铡美人的故事,批判权贵阶层的背信弃义,歌颂底层百姓的坚韧与正义;三是“反腐惩奸案”,如《铡包勉》《打銮驾》,以包公不畏皇亲国戚、严惩贪官污吏为主线,彰显“法理不徇私情”的法治精神,这些案件虽多为艺术虚构,却折射出宋代社会“吏治腐败、民不聊生”的现实困境,寄托了百姓对“清官政治”的向往。

以下为“大宋奇案连本”主要剧目及核心内容概览:

| 剧目名称 | 核心案件 | 主要人物 | 情节亮点 |

|---|---|---|---|

| 《狸猫换太子》 | 李妃遭陷害,太子身份之谜 | 李妃、刘妃、陈琳、包拯 | “打龙袍”唱段情感浓烈,“陈琳抱盒”悬念迭起 |

| 《秦香莲》 | 陈世美负义,秦香莲告状 | 秦香莲、陈世美、包拯 | “杀庙”一戏悲怆动人,“铡美案”大快人心 |

| 《铡包勉》 | 包公铡侄,维护律法 | 包拯、包勉、王延龄 | “包公赔情”展现人情与法理的冲突 |

| 《打銮驾》 | 包公怒打郭妃銮驾 | 包拯、郭妃、王朝马汉 | “铜铡”道具威严,“打銮驾”彰显刚正不阿 |

艺术特色:豫剧元素与公案题材的完美融合

“大宋奇案连本”之所以能成为豫剧经典,离不开其对豫剧艺术特色的极致发挥,在表演上,演员通过“唱、念、做、打”的有机结合,塑造了一批性格鲜明的人物形象,包拯的“黑头”造型,象征其铁面无私;唱腔上以豫西调为主,苍劲浑厚,如《铡美案》中“包龙图打坐在开封府”的唱段,字正腔圆,气势磅礴,将包拯的威严与正义感展现得淋漓尽致,而秦香莲的唱腔则多用豫东调,婉转悲切,如“秦香莲哭夫”一段,通过拖腔和颤音,将底层妇女的苦难与无助刻画入木三分。

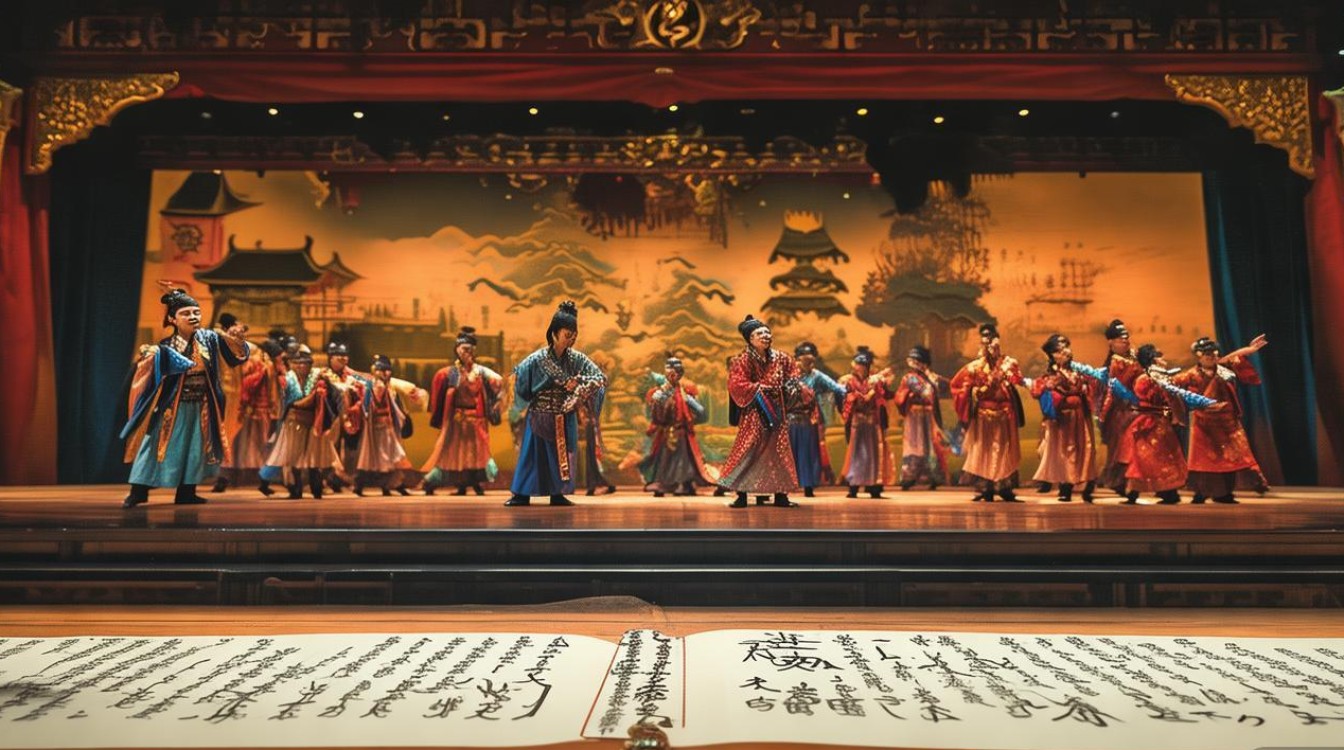

在音乐伴奏上,豫剧板胡的高亢、梆子的急促,与公案剧情的紧张氛围高度契合,狸猫换太子》中“郭槐陷害”一折,板胡快速拨弦配合演员急促的念白,营造出紧张压抑的氛围;而当包公最终查明真相时,锣鼓齐鸣,唱腔转为激昂,观众的情绪也随之达到高潮,豫剧的“虚拟化”表演手法在连本戏中得到了充分运用,如“秦香莲上京告状”通过演员的圆场动作和虚拟的马鞭,表现千里跋涉的艰辛,既简化了舞台布景,又给观众留下想象空间。

服装道具方面,“大宋奇案连本”严格遵循宋代历史背景,官服、蟒袍、凤冠等服饰考究,尤其是包拯的“月牙铡”,不仅是断案的工具,更成为正义的象征,道具的运用还强化了戏剧冲突,如《打銮驾》中郭妃的“銮驾”与包公的“铜铡”形成鲜明对比,前者代表皇权的傲慢,后者象征法威的不可侵犯,视觉冲击力极强。

文化内涵:从公案故事到集体记忆的升华

“大宋奇案连本”的魅力不仅在于其艺术表现力,更在于其承载的文化内涵,这些剧目通过“清官断案”的模式,传递了“善恶有报、正义必胜”的价值观,反映了古代中国“人治”与“法治”的复杂博弈,在封建社会,百姓缺乏有效的司法救济途径,只能将希望寄托于“清官”,因此包拯、寇准等形象成为民间正义的化身,秦香莲》中,包公不畏陈世美的“驸马”身份,坚持铡之以正国法,满足了观众对“强者低头、弱者伸冤”的心理期待,这种“道德审判”超越了法律层面,成为一种文化符号。

剧目中蕴含的“忠孝节义”伦理观念,也体现了儒家文化对民间社会的深刻影响,秦香莲的“贤妻良母”形象、包拯的“忠君爱国”情怀,虽带有时代局限性,却符合传统社会的道德标准,成为凝聚集体情感的文化纽带。“大宋奇案连本”还展现了宋代社会的民俗风情,如《狸猫换太子》中的宫廷礼仪、《秦香莲》中的民间婚丧嫁娶,为研究宋代社会生活提供了生动的艺术资料。

当代价值:传统戏曲的传承与创新

在当代文化语境下,“大宋奇案连本”依然具有重要的现实意义,作为传统戏曲的经典剧目,它承载着中原文化的记忆,是地方戏曲传承的重要载体,近年来,河南豫剧院等团体通过复排经典、培养青年演员,让“大宋奇案连本”重新登上舞台,吸引了不同年龄层的观众,剧目中对“公平正义”的追求,与当代法治社会的理念不谋而合,具有重要的普法教育意义。《铡美案》中“王子犯法与庶民同罪”的情节,至今仍被用作法治宣传的素材,提醒人们“法律面前人人平等”。

为了适应现代观众的审美需求,“大宋奇案连本”在传承中不断创新,一些剧团尝试将现代舞美技术融入传统剧目,如通过多媒体投影展现“开封府”“宫廷”等场景,增强舞台的视觉冲击力;还有的剧目在保留核心剧情的基础上,精简唱段、加快节奏,使其更符合年轻观众的观看习惯,这些创新既保留了传统戏曲的精髓,又赋予了剧目新的生命力,让“大宋奇案连本”在新时代焕发出光彩。

相关问答FAQs

Q1:豫剧“大宋奇案连本”中的包公形象与历史真实中的包拯有何区别?

A1:历史上的包拯(999-1062)是北宋名臣,以清廉刚正著称,但并无“铡美案”“狸猫换太子”等事迹,这些故事源于明清小说《三侠五义》《包公案》的艺术虚构,后经戏曲艺人的加工,逐渐形成了戏曲中“包青天”的形象,戏曲中的包拯被“神化”,拥有“日断阳、夜断阴”的超能力,脸谱上的“月牙铡”象征其“明辨是非、惩恶扬善”的能力,而历史上的包拯主要通过司法改革和弹劾贪官展现正义,两者虽存在艺术夸张与历史真实的差异,但“刚正不阿”的核心精神是一致的。

Q2:当代豫剧“大宋奇案连本”在演出形式上有哪些创新?

A2:当代豫剧“大宋奇案连本”在演出形式上的创新主要体现在三个方面:一是舞台呈现上,引入现代灯光、音响和多媒体技术,如《狸猫换太子》中通过LED屏展现“宫廷夜宴”场景,增强沉浸感;二是叙事节奏上,压缩传统连本戏的冗长唱段,加快剧情推进,例如将原本四本的《秦香莲》精简为两本,更适合现代观众的观剧习惯;三是传播渠道上,通过短视频平台、线上直播等方式推出片段选段,如“包公打銮驾”“秦香莲哭夫”等经典唱段,吸引年轻观众关注,推动传统戏曲的“破圈”传播。