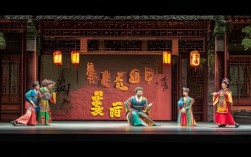

豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,以其高亢激越的唱腔、生动鲜活的表演和深厚的生活底蕴,成为国家级非物质文化遗产的重要组成部分,在当代豫剧传承与发展的舞台上,赵岩与李朋杰是两位极具代表性的艺术家,他们分别以不同艺术路径诠释着豫剧的魅力,共同为这门古老艺术的薪火相传注入活力。

赵岩深耕豫剧表演领域数十载,主攻文武老生,师承豫剧大师唐喜成,深得“唐派”艺术精髓,他的嗓音宽厚明亮,行腔抑扬顿挫,既有“脑后音”的穿透力,又具“膛音”的厚重感,在塑造历史人物时尤见功力,从《三哭殿》中明辨是非的唐太宗,到《血溅乌纱》中刚正不阿的严天民,再到《七品知县卖红薯》中体察民情的唐成,赵岩通过精准的眼神、稳健的身段和富有层次的唱腔,将人物内心的矛盾与风骨展现得淋漓尽致,他在表演中注重“以情带声”,如在《卷席筒》中饰演苍娃,从最初的天真烂漫到为救嫂嫂挺身而出,唱腔从轻快活泼转为悲愤激昂,通过“滚白”与“二八板”的巧妙衔接,将小人物的大义刻画得入木三分,赵岩的艺术成就不仅体现在舞台表演上,更在于他对传统剧目的整理与创新,他参与复排的《十五贯》《秦香莲》等经典剧目,在保留原作精髓的基础上,融入现代审美,对唱腔节奏和舞台调度进行优化,使老戏焕发新生,他还致力于豫剧教育,在河南艺术职业学院担任客座教授,培养了一批青年演员,其教学风格强调“功架与情感并重”,常告诫学生“演戏先做人,立戏先立魂”。

李朋杰则是一位跨界多元的豫剧推广者,集编剧、导演、新媒体运营于一身,被誉为“豫剧圈的创新派”,他出生于1990年,虽非科班出身,却凭借对传统文化的热爱与敏锐的市场洞察力,为豫剧的年轻化传播开辟了新路径,李朋杰的代表作品《青春版·花木兰》大胆启用青年演员,将传统豫剧与流行音乐、街舞元素融合,剧中“唧唧复唧唧”的唱段采用R&B改编,在短视频平台播放量破亿,让年轻观众首次感受到豫剧的“潮”属性,作为导演,他擅长运用现代舞台技术,在《焦裕禄》中运用多媒体投影展现兰考的风沙与盐碱地,用虚实结合的舞台语言增强历史代入感;在《小村大事》等现代戏中,他深入乡村采风,将真实案例融入剧情,让豫剧题材更贴近现实生活,李朋杰的创新并非对传统的颠覆,而是在坚守豫剧“根”与“魂”基础上的“破圈”尝试,他创办的“豫剧新青年”工作室,通过直播教学、短视频解读、线下工作坊等形式,打破豫剧“高冷”形象,累计吸引超50万粉丝关注,他曾说:“传统艺术就像一棵老树,需要嫁接新枝才能焕发生机,但嫁接的枝条必须来自同一棵树,不能断了根。”

两位艺术家的交集始于2019年的“豫剧传承计划”,赵岩作为艺术指导,李朋杰担任总导演,合作推出《红色经典折子戏专场》,在《智取威虎山》选段中,赵岩以扎实的武生功底塑造杨子荣的英雄形象,李朋杰则融入话剧式的肢体语言设计,增强舞台张力;在《红灯记》中,两人通过“虚实相生”的灯光处理,将李玉和与铁梅的父女情谊在光影中层层递进,此次合作不仅实现了“老戏骨”与“新势力”的优势互补,更探索出“传统技艺+现代制作”的豫剧发展新模式,赵岩的严谨与李朋杰的创意在碰撞中擦出火花:赵岩坚持“唱腔不能改,韵味不能丢”,李朋杰则主张“形式要创新,传播要破圈”,最终达成“守正创新”的共识,为豫剧的当代发展提供了宝贵经验。

为更直观展现两位艺术家的特点,以下从多个维度进行对比:

| 维度 | 赵岩 | 李朋杰 |

|---|---|---|

| 行当/角色 | 文武老生,擅历史人物、清官形象 | 编导/推广者,聚焦青年市场、现代戏 |

| 艺术风格 | 唱腔浑厚,注重传统功架与人物塑造 | 融合流行元素,强调舞台技术与年轻化表达 |

| 代表作 | 《三哭殿》《血溅乌纱》《卷席筒》 | 《青春版·花木兰》《焦裕禄》《小村大事》 |

| 传承贡献 | 复排经典剧目、培养青年演员 | 创新传播形式、拓展受众群体 |

| 核心理念 | “立戏先立魂,演戏先做人” | “守正创新,让老树发新枝” |

在豫剧的传承之路上,赵岩如同一棵深植土壤的大树,以扎实的根基守护着传统艺术的养分;李朋杰则似一株向阳生长的新枝,以创新的姿态拓展着艺术的空间,二者的相辅相成,恰是豫剧“守正”与“创新”的生动写照——唯有尊重传统,才能不失其本;唯有拥抱时代,才能永葆其新,正如豫剧表演艺术家小香玉所言:“老艺术家是定盘星,新探索者是风向标,两者缺一不可,豫剧的明天才能走得更远、更稳。”

相关问答FAQs

Q1:赵岩在教授青年演员时,最注重哪些方面的培养?

A1:赵岩在教学中强调“功架、唱腔、情感”三位一体,他认为“功架是演员的筋骨”,要求学生扎实练习台步、身段、把子功,做到“站有站相,动有动相”;“唱腔是演员的魂”,注重“字正腔圆”与“以情带声”,要求学生理解唱词内涵,通过气息控制传递人物情绪;“情感是演员的心”,主张“体验生活,走进人物”,鼓励学生观察生活、体验角色,避免“千人一面”的表演模式,他曾说:“学戏就像盖房子,功架是地基,唱腔是梁柱,情感是装修,缺一不可。”

Q2:李朋杰将豫剧与流行元素结合,是否会影响豫剧的“原汁原味”?

A2:李朋杰的创新始终以“守正”为前提,他认为“原汁原味”并非一成不变,而是在核心艺术特征(如唱腔板式、表演程式、文化内涵)基础上的与时俱进,在《青春版·花木兰》中,唱腔主体仍保留豫剧的“慢板”“二八板”等板式,仅在过门部分加入电子音乐伴奏;表演上,花木兰的“趟马”动作仍遵循传统武生程式,但融入现代舞的爆发力,既保留了豫剧的“韵”,又增强了舞台的“趣”,他强调:“创新不是‘改头换面’,而是‘锦上添花’,让年轻人先‘走进来’,再‘爱上戏’,最终理解传统之美。”