《生死恨》是由京剧艺术大师梅兰芳主导创作并主演的经典剧目,其改编自明代传奇《千金记》,经梅兰芳与编剧齐如山等人共同打磨,于20世纪30年代初正式搬上京剧舞台,成为梅派青衣唱功戏的代表作之一,该剧以南宋末年战乱为背景,通过平民女子韩玉娘的悲惨遭遇,深刻展现了战争对普通人的摧残,以及女性在命运洪流中的坚韧与绝望,其艺术感染力与思想深度使其成为京剧史上不可忽视的经典。

《生死恨》的故事源于历史与民间传说的融合,讲述了南宋末年,金兵入侵,少女韩玉娘在逃难中被商人程鹏举所救,二人结为夫妻,后程鹏举被金兵强征入伍,临行前被迫写下休书,韩玉娘历经艰辛寻至程家,却遭程母嫌弃,最终在悲愤与病痛中死去,梅兰芳在改编过程中,弱化了原传奇中的政治色彩,强化了人物的情感冲突与命运悲剧,将韩玉娘塑造成一个饱受战乱之苦、对爱情与生活充满渴望却又屡遭摧折的典型女性形象,使故事更具现实共鸣。

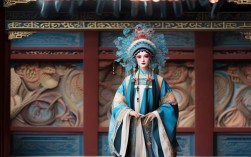

在艺术创作上,梅兰芳对《生死恨》的贡献堪称里程碑式,他不仅亲自饰演女主角韩玉娘,更在唱腔、表演、服装等多个维度进行了创新突破,唱腔设计上,他以【二黄】为主要板式,通过【慢板】的婉转哀怨、【原板】的沉痛诉说【散板】的泣血悲鸣,层层递进地展现韩玉娘从初遇程鹏举的喜悦、被休后的绝望到临终前的悔恨,形成“声情并茂”的艺术效果,例如剧中核心唱段“耳边厢又听得悲声惨”,梅兰芳运用“擞音”“颤音”等技巧,将韩玉娘听闻程鹏举变心后的心碎与绝望演绎得淋漓尽致,成为梅派唱腔的经典范例,表演上,他注重眼神与身段的结合:韩玉娘逃难时的仓惶无助、独守空闺的孤寂凄凉、病榻垂危的奄奄一息,均通过细腻的眼神变化(如从最初的明亮到逐渐黯淡)和身段设计(如“卧鱼”“水袖功”的运用),将人物内心世界外化为可视的舞台形象,实现了“以形传神”的艺术境界,梅兰芳还大胆改革服装,为韩玉娘设计素雅简洁的“青衣褶子”,摒弃传统戏服的华丽装饰,以突出人物的平民身份与悲剧气质,这一创新影响深远,成为京剧现代戏服装改革的先声。

该剧的艺术特色在于“悲剧美”的极致呈现,它没有强烈的戏剧冲突与激烈的外部动作,而是通过细腻的情感铺陈与内心刻画,让观众在平淡中感受震撼,韩玉娘的“恨”并非对某个人的怨恨,而是对战争、对命运、对时代的不公的控诉,这种“小人物的大悲剧”超越了个人恩怨,具有普遍的人文关怀,音乐上,以京胡、月琴等传统乐器伴奏,旋律凄婉动人,与唱腔、表演相辅相成,共同营造出“哀而不伤、悲而不厉”的悲剧氛围。

以下是《生死恨》的基本信息概览:

| 项目 | |

|---|---|

| 剧名 | 《生死恨》 |

| 类型 | 京剧梅派青衣唱功悲剧 |

| 故事背景 | 南宋末年金兵入侵,战乱频仍 |

| 主要人物 | 韩玉娘(青衣)、程鹏举(老生) |

| 艺术特色 | 唱腔以【二黄】为主,情感细腻;表演注重眼神身段,服装素雅 |

| 代表唱段 | “耳边厢又听得悲声惨”“不由人珠泪滚滚洒胸前” |

| 创作团队 | 改编:齐如山等;主演:梅兰芳;音乐:徐兰沅等 |

相关问答FAQs

Q1:《生死恨》的故事原型是什么?梅兰芳在改编时做了哪些创新?

A:《生死恨》的故事原型源于明代传奇《千金记》(又名《韩信千金记》),原作以韩信为主角,讲述其发迹变泰的故事,韩玉娘仅为次要人物,梅兰芳在改编时,将韩玉娘作为核心人物,弱化了韩信的情节,聚焦其个人命运与情感悲剧,创新点包括:一是调整叙事视角,从“英雄传奇”转为“平民悲剧”,强化社会批判性;二是唱腔设计上,创新运用【二黄】板式,融入“反二黄”等元素,丰富音乐表现力;三是表演上,通过眼神、身段的细腻处理,塑造出立体丰满的女性形象;四是服装改革,采用素雅装扮贴合人物身份,提升了舞台真实感。

Q2:《生死恨》为什么能成为京剧经典?它的艺术价值体现在哪里?

A:《生死恨》成为京剧经典,首先在于其深刻的人文关怀与悲剧力量,韩玉娘的命运反映了战乱时代普通人的苦难,引发观众普遍共鸣;梅兰芳在艺术上的突破与创新——唱腔的“声情并茂”、表演的“以形传神”、服装的“写实革新”,树立了京剧旦角表演的新标杆;该剧在思想内容上突破了传统京剧才子佳人的框架,将社会现实融入艺术创作,提升了京剧的思想深度;梅兰芳的精湛演绎与团队的精良制作,使其在艺术上达到较高水准,历经百年仍被传唱,成为京剧艺术传承的重要载体。