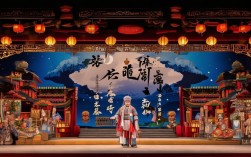

京剧《狸猫换太子》作为传统骨子老戏,取材于古典小说《三侠五义》,经百年舞台淬炼,成为展现宫廷伦理、人性善恶的经典剧目,其上半部分以“阴谋起于宫闱,悲剧生于骨肉”为主线,通过跌宕的情节、鲜明的人物,勾勒出北宋宫廷中权力与欲望交织的残酷图景,为后续“包公查案、沉冤昭雪”的下半场埋下沉重伏笔。

时代背景与人物初探:宫闱暗流中的权力博弈

故事发生于北宋真宗赵恒年间,彼时“澶渊之盟”初定,天下看似承平,宫廷内却暗流涌动——帝王年迈,子嗣稀薄,后宫争宠愈演愈烈,这一时代背景为“狸猫换太子”的悲剧提供了土壤:皇权的更迭、太子的归属,直接关联后妃家族的荣辱兴衰,使得“母凭子贵”的宫廷法则异化为血腥的夺权游戏。

上半场核心人物围绕“两妃一后一臣”展开,其身份与立场构成戏剧冲突的根基:

- 刘妃(后来的李宸妃):真宗宠妃,出身贵族,骄横跋扈,恃宠而骄,无子却渴望母仪天下,对李妃有孕之事妒火中烧,是阴谋的发起者与主导者。

- 李妃(后来的宸妃):出身微末,温柔贤淑,因“德才兼备”得幸真宗,怀孕后被视为刘妃心腹大患,其命运从“宠妃”到“罪妃”的急转直下,成为封建女性在权力倾轧中的典型缩影。

- 郭槐:刘妃心腹太监,阴险狡诈,对刘妃忠心耿耿,是阴谋的具体执行者,他的“狗腿”行径,将宫廷奴才的依附性与残忍性展现得淋漓尽致。

- 陈林:宫廷总管太监,忠厚耿直,目睹阴谋却无力阻止,成为后续“沉冤昭雪”的关键线索传递者。

为厘清人物关系与核心矛盾,可梳理如下表格:

| 人物 | 身份 | 核心动机 | 与主线关联 |

|---|---|---|---|

| 刘妃 | 真宗宠妃 | 夺子固宠,母仪天下 | 阴谋策划者,推动悲剧升级 |

| 李妃 | 真宗妃嫔 | 保子平安,安度宫廷 | 被害者,悲剧的直接承受者 |

| 郭槐 | 刘妃太监 | 报效刘妃,依附权势 | 阴谋执行者,制造“狸猫换太子”现场 |

| 陈林 | 宫廷总管太监 | 忠君护主,良知未泯 | 知情者,后续包公查案的“活证据” |

阴谋萌芽:嫉妒与权欲的交织

上半场冲突的开端,源于李妃怀孕的消息,真宗晚年无子,李妃有孕被视为“天赐祥瑞”,刘妃则因此深感威胁——若李妃诞下皇子,自己不仅失宠,更可能被打入冷宫,这种“一步错,步步错”的焦虑,让她与郭槐密谋“狸猫换太子”的毒计。

京剧通过“密室定计”一场,将刘妃的狠毒刻画入骨,她对郭槐所言:“此事若成,本宫必重重赏你;若败,你我皆是死路一条!”言语间充满孤注一掷的疯狂,而郭槐为表忠心,献计:“可寻一刚死狸猫,剥皮去毛,与太子调换,诬李妃产下妖孽,真宗必怒而废之!”这一计策的残忍,不仅在于对新生儿的戕害,更在于利用封建迷信“产妖者不祥”的伦理枷锁,从精神上彻底摧毁李妃。

值得注意的是,京剧在表现这一过程时,并未直接展现“换子”的血腥,而是通过“刘妃冷笑”“郭槐躬身退下”等身段,以及“阴沉”的锣鼓点,暗示阴谋的暗流涌动,这种“以虚写实”的手法,既符合京剧“写意”的美学传统,又让观众对即将到来的悲剧充满压抑的预感。

狸猫换太子:一场精心编织的“罗生门”

“狸猫换太子”的实施,是上半场的核心高潮,也是悲剧的直接导火索,京剧通过“验胎”“产房惊变”“诬告陷害”三场戏,将阴谋的层层推进展现得扣人心弦。

验胎一场,陈林奉旨“验看李妃胎动”,实则为刘妃打探消息,陈林虽知刘妃心思,却因“奴才不敢多言”而选择沉默,这一细节为后续他“良心发现”埋下伏笔。

产房惊变一场,李妃顺利产下皇子,刘妃与郭槐趁乱闯入产房,此时舞台上灯光骤暗,只留一束追光打在刘妃脸上,她从袖中掏出早已备好的狸猫,与郭槐迅速调换婴儿,李妃在产房外听见婴儿啼哭,却不知亲生骨肉已被狸猫撕咬(舞台通过“狸猫惨叫”“李妃惊呼”的音响效果表现),这一“声音蒙太奇”的运用,将李妃的无助与观众的愤怒推向高潮。

诬告陷害一场,刘妃抱着“血淋淋”的狸猫,哭喊着闯入真宗书房:“陛下!李妃产下妖孽,此乃不祥之兆!”真宗初时不信,却在郭槐“作证”(谎称亲眼所见李妃与妖物私通)及刘妃“泪如雨下”的表演下,逐渐动摇,京剧在此处插入“二黄导板”唱段,真宗唱:“闻此言如五雷轰顶顶,朕的江山岂容妖孽生?”唱腔由平缓转为激昂,表现帝王在“家国大义”与“私人情感”间的挣扎,也为后续“废李妃”的决定提供了心理依据。

这一过程中,刘妃的“表演”是关键:她既要表现出“对皇权的敬畏”,又要流露出“对妖孽的恐惧”,更要暗藏“对李妃的陷害”,演员通过“水袖翻飞”“眼神闪烁”等细节,将一个“恶毒主母”的形象塑造得入木三分。

寇珠之死:底层奴才的悲歌

在“狸猫换太子”的阴谋中,一个次要人物的悲剧却格外刺眼——宫女寇珠,她是郭槐的下属,受命“处理”掉被换下的太子,却在面对襁褓中的婴儿时,母性被唤醒,寇珠抱着婴儿在宫中徘徊,最终选择“悄悄送出宫外”,却被郭槐发现。

京剧通过“夜审寇珠”一场,展现权力对底层人性的碾压,郭槐怒斥:“你敢违抗我的命令!是想连累九族吗?”寇珠跪地哭求:“大人,那婴儿是无辜的啊!”但郭槐冷笑:“后宫之中,只有主子的命是命,你算什么东西!”寇珠被郭槐“赐死”,临死前她唱:“寇珠一死不要紧,只盼太子得成人……”这一唱段凄婉悲怆,既是对自身命运的悲叹,也是对“善恶有报”的期许。

寇珠之死,不仅是个人悲剧,更是封建等级制度的缩影:作为底层奴才,她的生命、良知,在权势面前一文不值,她的牺牲,却意外为后续剧情留下“线索”——她曾偷偷将太子的襁褓(上有记号)藏于宫中,成为包公日后查案的关键证据。

李妃被贬:悲剧的顶点与伏笔

“狸猫换太子”阴谋的最后一步,是李妃被打入冷宫,真宗在刘妃的挑唆下,认定李妃“产妖惑主”,下旨“废李妃为庶人,打入冷宫”,李妃临行前,抱着“狸猫”痛哭:“苍天啊!我何罪之有?”这一哭,哭出了封建女性“身不由己”的宿命,也哭出了“清者自清”的无奈。

京剧在此处插入“反二黄”唱段,李妃唱:“君王恩义似流水,妾身薄命如飘萍,冷宫锁住青春梦,来世再报君王恩……”唱腔低回婉转,如泣如诉,将李妃的绝望与悲凉表现得淋漓尽致。

悲剧并未就此结束,陈林在目睹李妃被贬后,良心深受谴责,他暗中收留了李妃的贴身宫女寇珠(另一版本为“寇珠已死,陈林救下李妃心腹”),并将当年“狸猫换太子”的真相记录下来,藏于密室,这一细节,为下半场“包公夜审郭槐”“陈林献证”“李妃沉冤昭雪”埋下重要伏笔。

上半场的艺术价值与戏剧功能

京剧《狸猫换太子》上半场,通过“阴谋-实施-陷害-贬斥”的情节推进,不仅展现了宫廷斗争的残酷,更塑造了刘妃的“恶”、李妃的“善”、陈林的“忠”、寇珠的“义”等典型人物形象,其艺术价值体现在:

一是强烈的戏剧冲突:从“李妃有孕”到“狸猫换太子”,再到“李妃被贬”,冲突层层递进,环环相扣,始终抓住观众的注意力;

二是深刻的人性揭示:刘妃的嫉妒、郭槐的奸诈、陈林的挣扎、寇珠的牺牲,展现了在权力欲望下,人性的复杂与多变;

三是精巧的伏笔设置:寇珠藏襁褓、陈林记录真相等细节,既推动上半场悲剧的展开,又为下半场“反转”做好铺垫,体现了京剧“草蛇灰线,伏脉千里”的结构艺术。

相关问答FAQs

Q1:京剧《狸猫换太子》上半场中,“狸猫换太子”的核心冲突是如何通过唱腔和身段表现的?

A1:在“狸猫换太子”的实施过程中,刘妃的唱腔以“西皮流水”为主,节奏明快、字字铿锵,表现出她的狠毒与果断;身段上,通过“冷笑”“水袖猛甩”“快速接过狸猫”等动作,凸显其阴谋得逞的得意,李妃则在“产房惊变”后以“二黄散板”唱腔,表现她的惊恐与无助,身段多为“颤抖”“捂脸”“跌坐”,强化悲剧色彩,郭槐的“狗腿”行径则通过“躬身谄笑”“眼神闪烁”“快速退场”等身段,配合“尖细”的嗓音,将其阴险狡诈的形象刻画得入木三分。

Q2:上半场人物寇珠的悲剧性体现在哪里?她对整个剧情发展有何作用?

A2:寇珠的悲剧性在于她作为底层奴才,在权力与良知的挣扎中最终被吞噬,她受命“处理”太子时,因母性觉醒而违背命令,试图拯救婴儿,却因此触怒权贵,最终被郭槐杀害,她的悲剧不仅是个人命运的悲剧,更是封建等级制度下“奴才不如犬”的缩影,在剧情发展中,寇珠的牺牲推动了阴谋的“完成”(郭槐因灭口而更加肆无忌惮),同时她“藏襁褓”“留线索”的行为(虽未成功,但暗示了“天理昭彰”的可能),为后续包公查案、真相大白埋下伏笔,成为连接上半场悲剧与下半场昭雪的关键纽带。