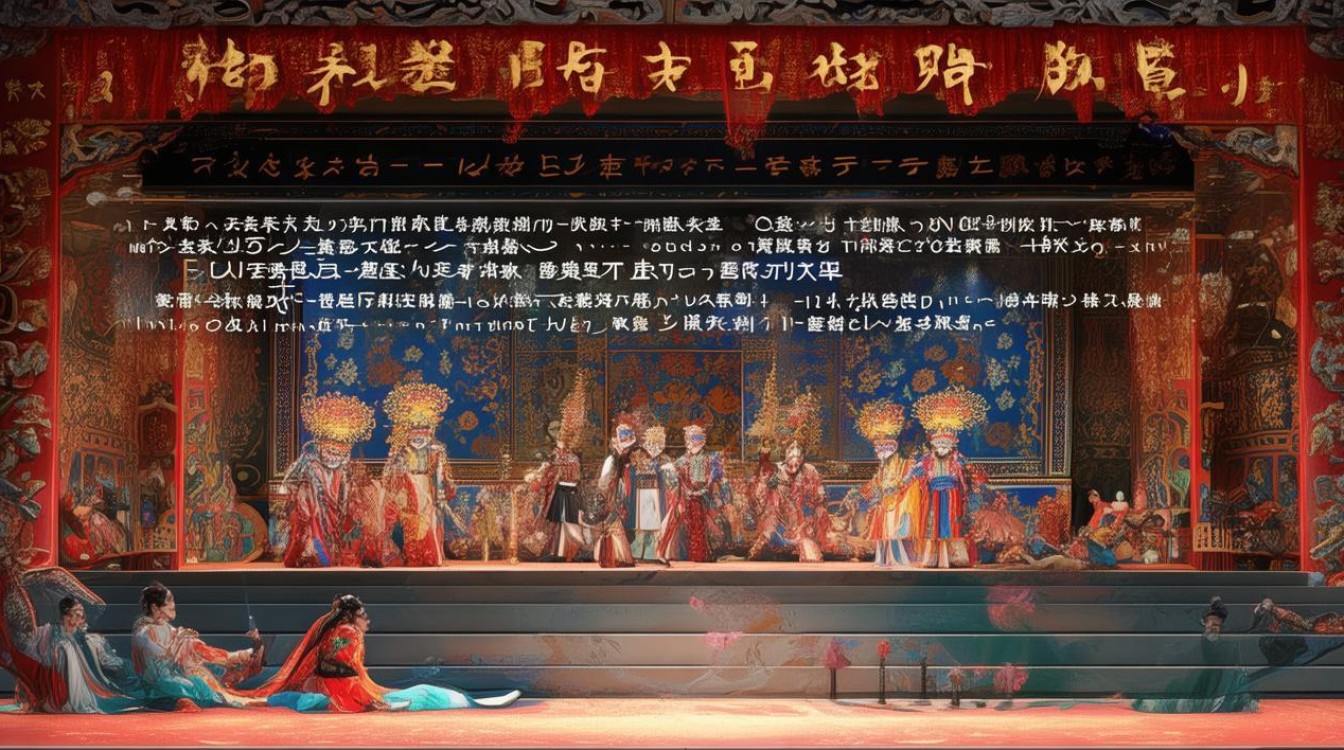

京剧《二进宫》是传统“袍带戏”中的经典之作,以明代宫廷权力斗争为背景,通过忠臣与奸佞的较量,展现“家国大义”与“忠义精神”的核心主题,该剧剧情紧凑,冲突激烈,生旦净三大行当的艺术表现交相辉映,被誉为“京剧教学的活教材”,至今仍是舞台常演不衰的经典剧目。

剧情概览:忠奸交锋的宫廷危机

故事发生于明穆宗朱载垕驾崩后,太子年幼,李艳妃(李艳妃)垂帘听政,其父李良被封太师后野心膨胀,以“辅佐幼主”为名,逐步独揽朝政,调兵遣将排除异己,甚至企图篡夺皇位,定国公徐延昭(徐延昭)与兵部侍郎杨波(杨波)察觉危机,第一次进宫劝谏李艳妃警惕李良专权,然而李艳妃因李良是生父,犹豫不决,未采纳忠言,反将徐、杨二人逐出宫门。

李良见李艳妃中计,加快篡位步伐,假传圣旨调走京城守军,软禁李艳妃,企图彻底掌控朝政,危急时刻,李艳妃悔悟,深知自己听信谗言导致国家危亡,遂命宫女密召徐延昭、杨波二次进宫,此次三人坦诚相对:徐延昭以先帝托孤之责相劝,杨波以“忠臣报国”激励,李艳妃则痛陈悔恨,最终达成共识——由徐延昭保驾宫中,杨波调兵平乱,合力铲除李奸,保住太子江山,剧情以忠臣获胜、奸佞伏诛收尾,彰显了“邪不压正”的传统价值观。

人物行当与艺术表现:生旦净的巅峰协作

《二进宫》的艺术魅力,很大程度上源于生、旦、净三大行当的精妙配合,每个角色都通过独特的唱腔、念白与身段,塑造出鲜明的人物形象。

徐延昭:净角铜锤的“忠义化身”

徐延昭为定国公,世袭“两朝元老”之职,性格刚正不阿、忠勇双全,属京剧净行中的“铜锤花脸”,其唱腔以“大嗓”为主,气度恢宏,多用“炸音”与“脑后音”表现人物的威严与坚定,如第一次进宫劝谏时,唱段“自幼儿习战马冲锋陷阵”,通过高亢的“西皮导板”与“西皮原板”,展现其武将出身的老练与对朝廷的赤胆忠心;二次进宫时,面对李艳妃的悔悟,唱段“千岁爷进宫来搬弄是非”,节奏沉稳,字字铿锵,既表达对李良的愤慨,也体现对幼主的忠心,念白上,徐延昭多用“韵白”,声如洪钟,配合髯口功与身段(如双手捋髯、昂首挺胸),塑造出“国之栋梁”的威严形象。

杨波:老生的“文臣风骨”

杨波为兵部侍郎,属京剧老生行当,以“唱念做”并重展现文臣的沉稳与智慧,其唱腔苍劲醇厚,注重“字正腔圆”,如劝谏李艳妃时的“千岁爷进宫来搬弄是非”,通过“西皮流水”的板式,节奏明快,唱词清晰,既揭露李良的阴谋,又以“君臣大义”打动李艳妃,念白上,杨波以“京白”与“韵白”结合,语气诚恳,既有文人的儒雅,也有忠臣的急切,身段上,动作幅度较小,如捋袖、拱手,配合眼神的坚定,突出其“文官不爱钱,武官不惜死”的风骨。

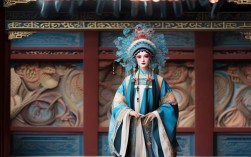

李艳妃:青衣的“情感转变”

李艳妃为京剧旦行中的“青衣”,角色身份为太后,性格从“犹豫软弱”到“坚定果敢”,情感层次丰富,其唱腔以“二黄”为主,婉转细腻,善于通过旋律变化表现人物内心,第一次进宫时,面对徐杨劝谏,唱段“李艳妃坐宫院自思自想”,旋律缓慢,拖腔婉转,表现其对父亲的信任与对朝政的迷茫;二次进宫时,唱段“听罢言来珠泪落”,节奏加快,音调由低沉转为激昂,配合水袖功(如甩袖、掩面),展现其从悔恨到觉醒的情感转变,念白上,李艳妃以“韵白”为主,语气从犹豫到坚定,体现女性在权力斗争中的成长。

历史背景与艺术传承

《二进宫》的剧情虽取材于明代历史传说,但并非真实历史事件,而是经过艺术加工的“虚构历史戏”,其创作年代可追溯至清代京剧形成初期,属“三小戏”(以小生、小旦、小丑为主)向“大戏”(以生旦净丑为主)过渡时期的代表作,该剧通过“忠奸斗争”的框架,折射出传统社会对“忠君爱国”“正义战胜邪恶”的价值追求,因此在民间广为流传。

在京剧发展史上,《二进宫》被视为“行当教学的典范”,传统科班教学中,学员需通过此剧掌握生旦净的唱腔技巧与人物塑造方法,铜锤花脸需练习“脑后音”与“气口”,老生需掌握“擞音”与“喷口”,青衣需练好“擞腔”与“水袖功”,该剧的“对唱”设计极具特色,如徐延昭、杨波、李艳妃三人二次进宫时的“三人对唱”,通过不同行当唱腔的交替与呼应,形成强烈的戏剧张力,成为京剧“唱腔组合”的经典范例。

新中国成立后,《二进宫》经过多次整理改编,在保留传统精髓的同时,优化了剧情节奏与人物形象,使其更符合现代观众的审美需求,该剧仍是京剧舞台上的常演剧目,也是各大戏曲院校的教学重点,持续传承着京剧艺术的独特魅力。

社会价值与文化意义

《二进宫》不仅是一部艺术作品,更承载着深厚的文化内涵,其一,它弘扬了“忠义”价值观,徐延昭“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠臣形象,杨波“文死谏,武死战”的士人风骨,至今仍具有现实教育意义;其二,它展现了京剧艺术的综合性,通过唱、念、做、打的完美结合,体现了中国传统戏曲“以歌舞演故事”的本质特征;其三,它反映了女性在权力斗争中的角色转变,李艳妃从“被动的听政者”到“主动的决策者”,打破了传统戏曲中女性“柔弱”的刻板印象,具有一定的性别意识启蒙意义。

人物行当与唱腔特点对照表

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 代表唱段 | 唱腔特点 |

|---|---|---|---|---|

| 徐延昭 | 净/铜锤花脸 | 忠勇刚正、威严 | “自幼儿习战马冲锋陷阵” | 高亢激昂,气势磅礴,多用炸音 |

| 杨波 | 老生 | 沉稳忠直、儒雅 | “千岁爷进宫来搬弄是非” | 苍劲醇厚,字正腔圆,节奏稳健 |

| 李艳妃 | 青衣 | 从犹豫到坚定 | “听罢言来珠泪落” | 婉转细腻,情感层次丰富,拖腔多变 |

相关问答FAQs

问:《二进宫》中“三人对唱”为何成为经典?

答:“三人对唱”是《二进宫》的核心艺术亮点,指徐延昭(净)、杨波(生)、李艳妃(旦)在二次进宫时的唱段互动,其经典性在于:一是行当对比鲜明,净角的雄浑、老生的苍劲、青衣的婉转形成“三足鼎立”的听觉层次;二是情感递进自然,从揭露奸佞到共商对策,唱腔节奏由紧张到坚定,推动剧情高潮;三是唱腔设计巧妙,通过“西皮”与“二黄”的交替,既展现人物个性,又形成“声腔交响”的艺术效果,成为京剧“唱腔组合”的典范。

问:为何说《二进宫》是“京剧教学的活教材”?

答:《二进宫》被誉为“京剧教学的活教材”,主要原因有三:其一,行当齐全,生旦净三大行当的核心技巧(如老生的“唱念”、净角的“架子功”、青衣的“水袖功”)均有集中展现,学员可通过该剧系统学习不同行当的表演规范;其二,人物塑造典型,徐延昭的“忠”、杨波的“智”、李艳妃的“变”,均为传统戏曲中经典的人物原型,有助于学员理解“以形传神”的表演理念;其三,结构严谨,从“冲突爆发”到“矛盾解决”,情节紧凑,唱念安排合理,为学员提供了“如何通过唱腔、念白推动剧情”的范例。