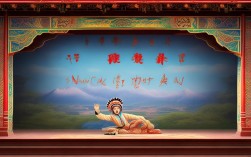

京剧《望江亭》是程派代表剧目之一,改编自元杂剧《望江亭中秋切脍》,讲述才女谭记儿为救丈夫白士中,凭借智慧与勇气智斗权贵杨衙内的故事,作为京剧舞台上的经典折子戏,其选取的精彩场次集中展现了京剧“唱念做打”的艺术精髓,尤其以人物塑造的鲜活与情节冲突的紧凑深受观众喜爱。

《望江亭》的折子戏选取多围绕核心矛盾展开,常见场次包括“受诰”“洞房”“望江”“刺汤”等,刺汤”一折尤为经典,以下为主要折子戏场次及内容概览:

| 场次名称 | 主要情节 | 艺术看点 |

|---|---|---|

| 受诰 | 朝廷任命白士中为潭州太守,谭记儿随夫赴任 | 旦角端庄大气的台步与唱腔,展现新婚夫妇的恩爱 |

| 洞房 | 谭记儿与白士中洞房花烛,诉说身世(曾为寡妇,因杨衙内逼婚而避难) | 【四平调】的婉转演唱,表现人物内心的温婉与对安稳生活的渴望 |

| 望江 | 中秋之夜,谭记儿独登望江亭,望月思夫,偶遇杨衙内 | 水袖功与眼神结合,刻画人物孤独心境;【南梆子】唱腔如泣如诉 |

| 刺汤 | 谭记儿扮作渔妇,在望江亭以切脍为名智取杨衙内势剑文书,设计将其灌醉拿走 | 融入“扑蝶”等身段,念白机敏灵活,展现人物急智与胆识;“醉酒”表演惟妙惟肖 |

作为程派代表作,《望江亭》折子戏的艺术特色鲜明,程派唱腔以“幽咽婉转、细腻深沉”著称,谭记儿的唱段尤其注重情感层次,如“洞房”中的【四平调】,旋律舒缓中带着喜悦,既表现新婚的甜蜜,又暗含对过往的感慨;“望江”的【南梆子】则通过高低起伏的音调,将望月思夫的愁绪与对丈夫的担忧交织,尽显才女的细腻,表演上,谭记儿的“旦角”行当兼具“青衣”的端庄与“花旦的灵动”,尤其在“刺汤”一折中,从假意逢迎的妩媚到夺文书的果决,水袖的翻飞、眼神的转换、台步的轻快,无不体现演员的深厚功底,杨衙内的丑角塑造则夸张而不失真实,通过“念白滑稽、动作笨拙”的反衬,突显谭记儿的智慧。

《望江亭》折子戏的传承与发展离不开几代艺术家的打磨,程砚秋先生首演此剧时,便将谭记儿塑造为“外柔内刚”的经典形象,其“以柔克刚”的表演理念至今仍影响深远,后世如赵荣琛、李世济、迟小秋等程派名家,在继承传统的基础上,结合时代审美对唱腔、身段进行优化,如“刺汤”中的“夺文书”环节,通过加快节奏、强化动作冲突,使情节更具张力,折子戏《望江亭》已成为京剧教学与演出的必选剧目,其“弱女子智胜强权”的主题,既传递了传统戏曲的道德教化,更展现了京剧艺术对女性力量的独特诠释。

FAQs

-

《望江亭》折子戏中最经典的场次是哪一折?为什么?

“刺汤”一折是最经典的场次,该折集中了全剧最激烈的戏剧冲突——谭记儿以一人之力智斗权臣,情节紧凑、悬念迭起;程派唱腔与表演技巧在此折中得到充分展现,如“渔妇”扮相的灵动、“醉酒”表演的传神、“夺文书”的果决,既考验演员功力,又让观众直观感受到人物的智慧与勇气,堪称“唱念做打”的集大成之作。 -

程派唱腔在《望江亭》中如何表现谭记儿的情感变化?

程派唱腔注重“以声传情”,通过音色、节奏、气口的变化展现人物心境,如“洞房”中的【四平调】用圆润的嗓音表现喜悦,节奏舒缓;“望江”的【南梆子】则转为低回婉转,尾音拖长以示愁绪;“刺汤”中,面对杨衙内时唱腔带有一丝妩媚与试探,念白轻快机敏,体现人物的急智,不同情绪下唱腔的对比,使谭记儿的形象立体丰满,既有女性的柔美,又有英雄的胆识。