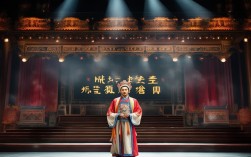

《西厢记》作为元代王实甫创作的经典杂剧,以其“愿普天下有情的都成了眷属”的人文内核,成为中国戏曲史上不朽的文学与艺术瑰宝,当这部经典与豫剧相遇,经由戏曲学院的传承与创新,更焕发出独特的地域艺术魅力,豫剧《西厢记》不仅保留了原著的浪漫主义精神,更融入了河南地方戏曲的声腔、表演与审美特质,成为戏曲学院教学中打磨学生唱、念、做、打综合能力的重要剧目,也是豫剧艺术在当代传承与发展的生动缩影。

豫剧《西厢记》的改编与演出,有着深厚的历史积淀,早在20世纪40年代,豫剧“六大名旦”之一的阎立品便曾将《西厢记》搬上舞台,其塑造的崔莺莺形象“端庄中含娇媚,矜持中显深情”,为豫剧版《西厢记》奠定了“以情动人、以雅为美”的艺术基调,此后,常香玉、陈素真等豫剧大师也纷纷对这一剧目进行加工,通过唱腔设计的优化和表演程式的丰富,使崔莺莺、张生、红娘等人物形象更加丰满,常香玉在“拷红”一折中,运用豫剧“豫东调”的明快高亢,表现红娘的机敏伶俐;陈素真则以“祥符调”的婉转细腻,刻画崔莺莺的内心矛盾,这些艺术探索为戏曲学院的教学提供了宝贵的范本。

进入戏曲学院的教学体系后,《西厢记》被列为豫剧表演专业的核心课程,其教学过程融合了传统技艺传承与当代审美创新,在唱腔训练中,学生需重点掌握豫剧不同板式在人物情感表达中的运用:如崔莺莺“隔墙酬韵”时的【慢板】,需以婉转的旋律表现少女初萌情愫的羞涩与期待;“长亭送别”时的【二八板】【流水板】,则通过节奏的由缓至急,展现离别的愁绪与不舍,念白方面,豫剧《西厢记》采用“中州韵”为基础的韵白,既保留戏曲的程式化美感,又贴近生活语言,如张生的文雅念白需突出书生的儒气,红娘的念白则融入河南方言的俏皮,形成“雅俗共赏”的语言风格。

表演教学上,戏曲学院注重“程式化”与“人物化”的统一,以崔莺莺为例,其“闺门旦”行当的表演需融合“水袖功”“台步”“眼神”等技巧:在“赖简”一折中,水袖的“抛、挑、翻、扬”需配合情绪的起伏,表现她对张生的欲拒还迎;眼神从“低眉垂目”到“含情脉脉”,再到“嗔怒微嗔”,层层递进地展现人物复杂的内心世界,而张生的“小生”行当,则强调“扇子功”的运用,通过扇子的“开、合、摇、转”,表现其或潇洒倜傥、或痴情憨态的性格特点,红娘作为“贴旦”的经典形象,其表演更讲究“身段灵巧、语言犀利”,戏曲学院常通过“模拟教学”和“对手戏训练”,让学生把握红娘“既是旁观者,又是推动者”的双重身份。

在剧目排演中,戏曲学院既尊重传统,又勇于创新,音乐伴奏上,在保留板胡、二胡、笙等传统乐器的基础上,适当融入西洋乐器的编配,如“拷红”一折中加入大提琴的低音,增强戏剧张力;舞台美术上,借鉴传统“一桌二椅”的写意美学,同时运用多媒体技术呈现“月下联诗”“长亭送别”等经典场景,营造出虚实结合的意境,某戏曲学院2023年版本的《西厢记》,在“佳期”一场中,通过纱幕投影的桃花与灯光的明暗变化,既表现了崔张二人情定终身的浪漫,又暗合中国传统“花好月圆”的审美意象,获得年轻观众的好评。

豫剧《西厢记》在戏曲学院的传承,不仅培养了大批优秀演员,更推动了豫剧艺术的创新发展,通过将文学经典与地方戏曲结合,学生不仅掌握了表演技巧,更深化了对传统文化的理解;而剧目在唱腔、音乐、舞美上的探索,则为豫剧注入了新的时代活力,豫剧《西厢记》已成为戏曲学院对外交流的“名片”,多次赴海外演出,让“中国罗密欧与朱丽叶”的故事通过豫剧的独特魅力走向世界。

| 豫剧《西厢记》主要教学模块与训练重点 |

|---|

| 教学模块 |

| 唱腔训练 |

| 念白训练 |

| 表演程式训练 |

| 剧目排演 |

| 舞台协作 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲学院在教授豫剧《西厢记》时,如何平衡传统表演程式与当代观众的审美需求?

A1:戏曲学院采取“守正创新”的教学理念:严格传承传统程式,如“水袖功”“扇子功”等基本功训练,确保豫剧的“剧种基因”不丢失;在剧本结构、音乐编配和舞台呈现上进行适度创新,在剧本上保留原著核心情节的同时,精简部分冗长场次,节奏更贴近当代观众;音乐上在传统板式基础上融入现代配器手法,增强听觉层次;舞美上结合写意与写实,通过多媒体技术营造沉浸式体验,这种平衡既尊重了戏曲艺术的本质规律,又让经典剧目焕发出新的时代感,实现“老戏新演”的效果。

Q2:豫剧《西厢记》中的红娘形象为何能成为经典?戏曲学院如何通过教学让演员准确把握这一角色?

A2:红娘之所以成为经典,源于其“小人物大作为”的特质:她不仅是崔张爱情的“催化剂”,更以市井智慧反抗封建礼教,具有鲜明的人民性和反抗精神,豫剧通过“豫东调”的明快唱腔和俏皮念白,强化了红娘的机敏、泼辣与善良,使其形象鲜活立体。

教学中,戏曲学院从三个维度引导学生把握红娘:一是性格定位,明确其“丫鬟”身份与“智者”角色的双重性,表演既不能过于“端着”(失去丫鬟的质朴),也不能过于“油滑”(失去分寸感);二是语言风格,通过河南方言的融入,让念白接地气,如“拷红”一折中的“老夫人啊老夫人,您这墙头上的猫儿——多管闲事(喵)”,既幽默又点出封建礼教的虚伪;三是表演节奏,红娘的戏份需“快而不乱”,念白如珠落玉盘,动作干净利落,通过“对手戏训练”(如与崔莺莺的“闹中劝”、与张生的“激将法”),让学生在实践中体会红娘“推动剧情、点亮主题”的核心作用。