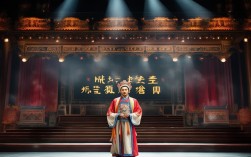

包公案作为中国民间广为流传的公案故事集,以北宋名臣包拯为主角,讲述其铁面无私、断案如神的传奇经历,这些故事不仅在文学、评书等领域影响深远,更成为中国戏曲艺术中经久不衰的重要题材,在多个地方戏曲剧种中都有经典呈现,包公案戏曲融合了历史真实与民间想象,通过独特的舞台艺术手法,塑造了包公“清官”的文化符号,承载着民众对公平正义的价值追求,以下将从戏曲剧种、剧目特点、艺术表现等维度,详细解析包公案在戏曲中的归属与呈现。

包公案戏曲的剧种分布与代表剧目

包公案故事因其强烈的戏剧冲突和鲜明的人物形象,被京剧、豫剧、越剧、川剧、秦腔、河北梆子、评剧等多个地方剧种改编上演,每个剧种都结合自身艺术特色,对包公故事进行了本土化演绎,形成了丰富多样的戏曲景观。

京剧:包公戏的“正统”载体

京剧作为国剧,其包公戏体系最为完整,剧目数量最多,艺术影响力也最广,京剧包公戏以“黑头”形象为核心,通过脸谱、唱腔、身段等元素,塑造了包公刚正不阿、威严凝重的舞台形象,经典剧目包括《铡美案》《打龙袍》《铡包勉》《狸猫换太子》等。

- 《铡美案》是京剧包公戏的代表作,讲述包拯陈州放粮归来,在秦香莲拦轿告状后,不畏国舅陈世美的权势,最终依法铡死负心汉的故事,剧中“包龙图打坐在开封府”的唱段,以西皮导板、原板、流水板的板式变化,展现包公的沉着与威严;“驸马不必巧言辩”则通过激昂的唱腔,凸显其执法如山的决心。

- 《打龙袍》以“仁宗认母”为线索,包公通过“狸猫换太子”案揭露宫廷秘辛,最终让仁宗生母李妃与皇帝相认,剧中“老包打坐开封府”的唱腔融合了老生的苍劲与净角的豪迈,形成独特的“黑头”唱腔风格。

豫剧:质朴豪放中的民间情怀

豫剧作为中原地区的大剧种,其包公戏带有浓郁的乡土气息和民间色彩,语言通俗、唱腔高亢,更贴近普通民众的审美,代表剧目有《秦香莲》《包公误》《下陈州》等。

- 《秦香莲》是豫剧经典,与京剧版本相比,豫剧更侧重表现秦香莲的悲苦与包公的无奈,在“见皇姑”一场中,包公在皇权与亲情间的挣扎通过豫剧特有的“豫东调”“豫西调”唱腔对比,展现了人性的复杂。

- 《下陈州》中,包公奉旨赈灾,面对贪官污吏的阻挠,以“铜铡”为武器,唱腔中融入了河南梆子的“炸音”,凸显其嫉恶如仇的性格。

越剧:婉转细腻中的情感张力

越剧发源于浙江,以唱腔婉转、表演细腻著称,其包公戏虽不如京剧、豫剧数量多,但在情感表达上独具特色,代表剧目有《包公赔情》《秦香莲》等。

- 《包公赔情》聚焦包公与嫂嫂吴妙贞的冲突:包公铡死侄子包勉后,嫂嫂怒斥其无情,包公以情动人,最终嫂嫂理解其大义,剧中“劝嫂嫂”的唱段,通过越剧的“尺调”“弦下调”交替,将包公内心的愧疚与坚定融为一体,展现了“清官”的人性化一面。

川剧:帮腔变脸中的神秘色彩

川剧以“帮腔、变脸、滚灯”等绝活闻名,其包公戏融入了川剧独特的艺术手法,充满神秘与奇幻色彩,代表剧目有《包公审鬼》《拷红》等。

- 《包公审鬼》中,包公通过“阴审”鬼魂,揭开冤案真相,川剧的“帮腔”在此处起到渲染气氛的作用,通过幕后合唱的“鬼调”,营造出阴森诡异的氛围;变脸技艺则用于表现包公审案时情绪的骤变,凸显其“日断阳、夜断阴”的“神判”形象。

秦腔:高亢悲怆中的历史厚重

秦腔作为梆子腔的鼻祖,唱腔粗犷豪放、激越悲怆,其包公戏带有强烈的历史沧桑感,代表剧目有《铡包勉》《三滴血》等。

- 《铡包勉》中,包公因侄子贪赃枉法而含泪铡之,秦腔的“苦音”唱腔将包公的痛苦与无奈表现得淋漓尽致,如“包勉侄儿你死了”的唱段,通过拖腔和颤音,传递出“大义灭亲”的悲壮。

其他剧种:多元呈现的包公故事

除上述剧种外,河北梆子的《秦香莲》、评剧的《包公三勘蝴蝶梦》、粤剧的《包公审郭槐》等,也都从不同角度演绎了包公案故事,这些剧目或侧重案件推理,或突出情感冲突,或融入地方民俗,共同构成了包公案戏曲的多元生态。

包公案戏曲的艺术特色与文化内涵

脸谱与行当:符号化的人物塑造

戏曲脸谱是包公形象的重要标识,京剧、豫剧等剧种中,包公的脸谱以“黑脸”为主,象征铁面无私、刚正不阿;额头的“月牙”则被赋予“昼断阳、夜断阴”的神性,强化其“神判”色彩,在行当划分上,包公多属“净角”(花脸),通过夸张的眉眼、厚重的油彩,凸显其威严;部分剧目中,包公也会融合“老生”的沉稳,如《打龙袍》中,既有净角的豪迈,也有老生的睿智。

唱腔与念白:性格与情感的载体

不同剧种的唱腔特色,使包公形象呈现出多元面貌:京剧的“西皮”“二黄”唱腔高亢激越,表现包公的威严;豫剧的“豫东调”粗犷豪放,凸显其嫉恶如仇;越剧的“尺调”婉转细腻,展现其柔情一面,念白方面,包公多采用“韵白”,字正腔圆、节奏鲜明,如“包龙图打坐在开封府”的念白,通过顿挫有致的节奏,传递出法律的庄重。

情节与主题:民众正义观的投射

包公案戏曲的核心主题是“清官断案”,但不同剧目通过情节设计,折射出民众对公平正义的多重追求:

- 道德审判:如《铡美案》,通过铡死陈世美,维护“夫为妻纲”的伦理道德;

- 法理冲突:如《包公赔情》,通过包公与嫂嫂的冲突,探讨“情”与“法”的平衡;

- 神判与人文:如川剧《包公审鬼》,借助“鬼魂”伸冤,体现民众对“正义必达”的信念,同时也隐含对现实司法不公的无奈。

民间智慧与历史想象的融合

包公案戏曲并非简单的历史再现,而是融入了大量民间想象与艺术加工,包公的“铜铡”“龙头铡”“虎头铡”并非历史真实,而是民间为强化其“执法权威”创造的符号;“包公断案”中常有“神助”(如夜审鬼魂、神兽示警等),反映了民众对“超自然力量”的依赖,以及对现实司法体系的补充想象。

主要剧种包公戏特色对比

为更直观展现不同剧种包公戏的差异,以下表格从代表剧目、唱腔特点、人物塑造三个维度进行对比:

| 剧种 | 代表剧目 | 唱腔特点 | 人物塑造特点 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《铡美案》《打龙袍》 | 西皮、二黄结合,高亢激越 | 威严凝重,“黑头”形象典型,突出“法不容情” |

| 豫剧 | 《秦香莲》《下陈州》 | 豫东调、豫西调交替,粗犷豪放 | 侧重民间视角,包公更具“人情味” |

| 越剧 | 《包公赔情》 | 尺调、弦下调,婉转细腻 | 突出情感冲突,展现“清官”的柔情 |

| 川剧 | 《包公审鬼》 | 帮腔渲染,神秘诡异 | 融入“神判”元素,形象带有神性 |

| 秦腔 | 《铡包勉》 | 苦音唱腔,高亢悲怆 | 强调“大义灭亲”的悲壮与无奈 |

包公案戏曲的文化意义与当代传承

包公案戏曲作为中国传统文化的重要组成部分,其文化意义体现在三个层面:

- 道德教化:通过包公“清正廉洁”“执法如山”的形象,传递“善有善报、恶有恶报”的伦理观念,强化民众的道德认同;

- 社会寄托:在封建社会,司法往往受制于皇权与特权,包公案戏曲中“不畏强权、为民做主”的情节,成为民众对公平正义的精神寄托;

- 艺术传承:包公戏融合了各剧种的音乐、表演、舞美等艺术元素,如京剧的脸谱、川剧的帮腔、秦腔的苦音等,成为中国戏曲艺术的活化石。

当代,包公案戏曲仍在不断传承与创新:传统剧目如《铡美案》《秦香莲》仍是各剧团的保留剧目;新编剧目如现代京剧《包公审贪》、越剧《包公与公孙策》等,将包公精神与时代主题结合,赋予其新的内涵,包公故事还被改编为影视剧、动漫等形式,通过跨媒介传播,影响更广泛的受众。

相关问答FAQs

Q1:包公戏曲中的“黑脸”脸谱有什么象征意义?

A:包公戏曲中的“黑脸”脸谱是其核心视觉符号,象征多重含义:其一,“铁面无私”,代表包公不畏权贵、公正执法的态度;其二,“刚正不阿”,黑色在传统文化中象征严肃、庄重,与包公的清官形象契合;其三,“日断阳、夜断阴”,额头所绘“月牙”暗示其具有“神判”能力,能洞察阴阳两界的真相,这种脸谱设计通过夸张的色彩与图案,将包公的道德品质与神性力量直观呈现,成为戏曲人物塑造的经典范例。

Q2:不同剧种的包公戏在表现“情与法”的冲突时,有何差异?

A:不同剧种因艺术风格与文化背景的差异,在表现“情与法”冲突时各有侧重:

- 京剧:更强调“法大于情”,如《铡美案》中,包公即便面对陈世美的皇权身份和秦香莲的哀求,仍坚持“铡美”,突出法律的至高无上;

- 豫剧:侧重“情法兼顾”,如《秦香莲》中,包公在铡陈世美前,对秦香莲进行安抚,体现对民众情感的尊重;

- 越剧:突出“情法交融”,如《包公赔情》中,包公通过情感说服嫂嫂,最终实现“法”的执行与“情”的和解,展现“清官”的人性化一面。

这些差异反映了不同地域民众对“情法关系”的理解,也体现了戏曲艺术的多样性与包容性。