戏曲作为中国传统舞台艺术的瑰宝,其剧情、唱腔与动作皆承载着深厚的文化内涵,在众多戏曲剧目中,“砍”字常出现在剧名或关键情节中,它既是具体的动作描写,也往往象征着人物命运的转折、戏剧冲突的激化,或是某种精神内核的彰显,从历史演义到民间传说,从英雄豪杰到市井小民,“砍”字在戏曲中串联起跌宕的故事,塑造出鲜活的人物,成为观众理解剧情、感受人物情感的重要线索。

带“砍”字的戏曲多见于武戏或悲情戏,其“砍”的动作往往与战争、复仇、反抗等主题紧密相连,例如京剧《伐子都》虽以“伐”为名,但剧情中子都因争功而陷害他人,最终内心煎熬而亡,其内心的“砍伐”与战场上的“砍杀”形成双重隐喻;川剧《砍樵》则通过樵夫的日常劳作与遭遇,展现普通人在乱世中的坚韧,“砍樵”不仅是谋生手段,更是人物与命运抗争的象征,在这些剧目中,“砍”不仅是肢体动作的呈现,更是人物性格与命运的外化。

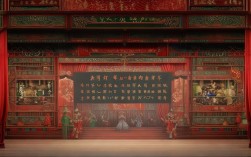

不同剧种对“砍”字的演绎各有特色,既体现了地域文化的差异,也丰富了戏曲的表现力,京剧中的“砍”多融入程式化武打,如《长坂坡》中赵云“砍杀”曹将的动作,通过翻、扑、跌、打等技巧,展现英雄的勇武;而越剧中的“砍”则更侧重情感表达,如《祥林嫂》中“砍门槛”的经典情节,祥林嫂捐门槛后仍被歧视,愤而砍门槛,这一动作凝聚了她对封建礼教的绝望反抗,演员通过细腻的眼神与身段,将“砍”的决绝与悲怆传递给观众;豫剧《花木兰》中“砍杀”敌寇的战场戏,则唱腔高亢,动作粗犷,体现中原大地的豪迈气概。

“砍”字在戏曲中的艺术功能,首先在于推动剧情发展,无论是《三岔口》中任堂惠与刘利华黑夜间的“砍杀”误会,还是《野猪林》中林冲被陷害后的“砍树”泄愤,“砍”的动作都成为情节转折的关键节点,制造悬念,吸引观众。“砍”是塑造人物性格的重要手段,关羽的“青龙偃月刀”所向披靡,“砍”的是忠义;李逵的板斧“砍”杀的是贪官,展现的是鲁莽与正义;而祥林嫂的“砍门槛”,则“砍”出了底层女性的觉醒与悲剧。“砍”还营造了强烈的戏剧氛围,武戏中的“砍杀”金戈铁马,悲情戏中的“砍”断情丝,都能让观众在视觉与听觉的冲击中,感受到戏曲的张力。

以下为部分带“砍”字戏曲剧目的简表:

| 剧种 | 剧目 | 核心“砍”字情节 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《长坂坡》 | 赵云“砍杀”曹将救阿斗 | 程式化武打,展现英雄气概 |

| 越剧 | 《祥林嫂》 | 祥林嫂“砍门槛”反抗封建礼教 | 情感细腻,悲剧色彩浓厚 |

| 川剧 | 《砍樵》 | 樵夫“砍柴”谋生,遭遇奇遇 | 生活化表演,融入方言幽默 |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 花木兰战场“砍杀”敌寇 | 唱腔激昂,武打火爆 |

| 京剧 | 《三岔口》 | 任堂惠与刘利华黑夜“砍杀”误会 | 虚拟化武打,展现紧张氛围 |

从文化内涵看,“砍”字在戏曲中已超越动作本身,成为中国人精神世界的符号,它既是对“快意恩仇”传统侠义精神的诠释,也是对反抗压迫、追求自由的礼赞,更是对人性复杂性的深刻揭示,无论是英雄的“砍杀”还是弱者的“砍”断,都折射出戏曲对社会现实的关照与对人性的洞察,使其在数百年传承中始终具有打动人心的力量。

FAQs

-

问:为什么戏曲中“砍杀”情节常出现在武戏里?

答:武戏以展现冲突与动作为核心,“砍杀”是战争、打斗中最直接、最具冲击力的动作,能快速营造紧张氛围,塑造人物勇猛性格。“砍杀”符合传统“武戏文唱”的美学要求,通过程式化表演(如京剧的“把子功”)将动作艺术化,既展现技艺,又推动剧情,是武戏吸引观众的重要手段。 -

问:越剧《祥林嫂》中“砍门槛”的情节有何深意?

答:“砍门槛”是祥林嫂命运的转折点,象征她对封建礼教的彻底反抗,祥林嫂捐门槛本想“赎罪”,却仍被四婶阻止,她愤而砍门槛,这一动作不仅是对“门槛”这一封建枷锁的物理摧毁,更是对“吃人”礼教的绝望控诉,揭示了底层女性在封建压迫下的悲剧命运,具有深刻的社会批判意义。