杨国民是河南豫剧界一位颇具特色的艺术工作者,他深耕舞台多年,不仅擅长传统豫剧表演,更积极探索豫剧与喜剧小品的融合创新,其代表作《大小王》便是这种探索的生动体现,这部作品以浓郁的豫剧韵味为底色,融入现代小品的幽默诙谐,通过两个性格迥异的角色碰撞,既展现了中原大地的文化底蕴,又传递了积极向上的生活态度,成为基层舞台和电视荧屏上深受观众喜爱的节目。

《大小王》的创作灵感源于对基层生活的细致观察,杨国民长期深入河南乡村、社区演出,发现普通百姓对既有戏曲韵味又轻松幽默的艺术形式有强烈需求,传统豫剧唱腔优美、程式严谨,但部分年轻观众觉得节奏较慢;而小品接地气、互动性强,却往往缺乏文化厚度,他尝试将二者结合:以豫剧的板式、念白为骨架,用小品的情节、表演为血肉,塑造了“大王”和“小王”两个核心角色——“大王”是村里老戏班的名角,性格固执又热心,凡事爱讲“老规矩”;“小王”是返乡创业的年轻人,脑子活络、敢想敢干,总想“玩点新花样”,两人因村里文化活动筹备产生交集,由此展开了一系列啼笑皆非的互动。

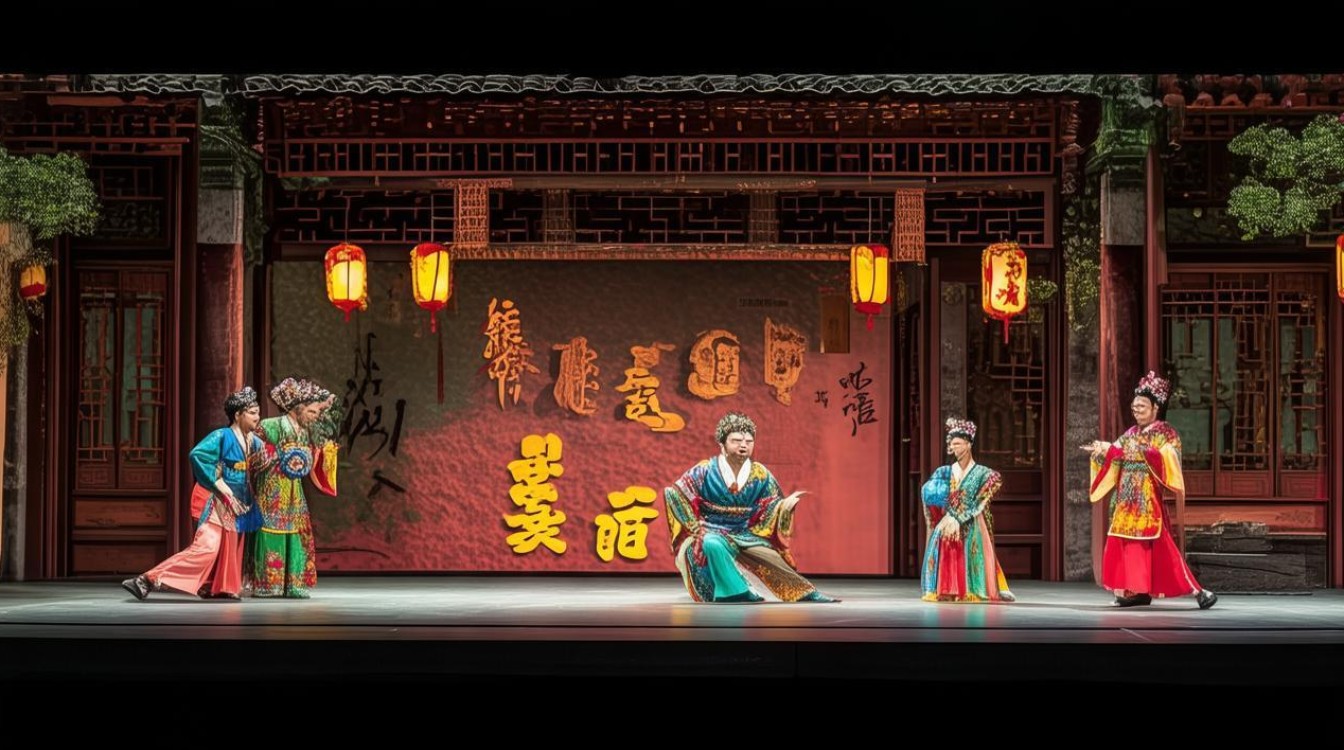

在角色塑造上,杨国民充分运用了豫剧“唱念做打”的功底。“大王”的念白带有浓郁的豫剧韵白特点,说话抑扬顿挫,常随口甩出“慢板”“二八板”的节奏;动作上借鉴了老生行当的“端带”“捋髯”,既显庄重又带喜剧色彩,比如他坚持活动必须按老戏班的“起霸”“走边”流程来,一本正经地纠正“小王”的动作,结果自己被戏服绊倒,引发观众哄堂大笑。“小王”则更贴近现代生活,台词中夹杂网络热词和流行语,表演上融入小品式的夸张表情和肢体语言,但唱腔仍保留了豫剧【豫东调】的明快高亢,比如他改编传统唱段宣传乡村旅游,用“流水板”唱出“直播间里人气旺,青山绿水是宝藏”,让观众在新鲜感中感受到豫剧的魅力。

作品的艺术特色还体现在音乐与台词的深度融合上,杨国民团队专门为《大小王》设计了“豫剧+流行”的配乐:前奏用板胡、唢呐吹奏经典豫剧曲牌《百鸟朝凤》,中间穿插电子乐的节奏;台词中,“大王”会突然转入“清板”数落“小王”,“小王”则用“快二八板”回应,形成传统与现代的对话,这种“你中有我、我中有你”的处理,既没有削弱豫剧的辨识度,又增强了作品的时尚感和代入感。

《大小王》自推出以来,已在河南各地演出百余场,还登上过河南卫视《梨园春》等舞台,观众普遍认为,它“让豫剧活了起来”——老戏迷喜欢其中的传统韵味,年轻观众则被轻松幽默的故事吸引,不少基层文化工作者表示,这种形式为乡村文化活动提供了新思路,既弘扬了传统文化,又凝聚了邻里情感,杨国民也通过这部作品归纳出经验:传统艺术的创新,不是对“根”的背离,而是在坚守核心特色的基础上,用当代观众喜闻乐见的方式讲好故事。

| 角色 | 性格特点 | 豫剧表现手法 | 观众共鸣点 |

|---|---|---|---|

| 大王 | 固执热心、重传统 | 韵白念白、老生身段、板式唱腔 | 老一辈对“规矩”的坚守 |

| 小王 | 活跃创新、接地气 | 流行台词融入、夸张表演、快节奏 | 年轻一代对传统的创新理解 |

相关问答FAQs

Q:《大小王》中的“大小王”有什么象征意义?

A:“大王”和“小王”不仅是两个角色,更象征着传统与现代的碰撞与融合。“大王”代表扎根乡土的传统文化守护者,他的“固执”体现了对豫剧艺术本真的坚守;“小王”则代表新时代的文化创新者,他的“新花样”是对传统的活化利用,二人的矛盾与和解,反映了当代文化发展中“守正”与“创新”的辩证关系——只有尊重传统、拥抱变化,才能让艺术在时代浪潮中焕发生机。

Q:杨国民在表演《大小王》时,如何平衡豫剧的程式化与小品的即兴感?

A:杨国民通过“程式为体、即兴为用”的方式实现平衡,在表演中,他严格遵循豫剧的“四功五法”,大王”的动作讲究“站如钟、坐如松”,唱腔注重“字正腔圆”,这是程式化的“体”;而在台词、表情和互动细节上,他则融入小品的即兴元素,比如根据现场观众反应调整包袱节奏,用生活化的语气打破“第四面墙”,让表演既有戏曲的规范美,又有喜剧的灵动性,这种“守格而不拘格”的处理,既保证了豫剧的艺术品格,又增强了作品的亲和力。