在传统戏曲的璀璨星河中,花碧莲是一个极具辨识度的女性角色形象,她的相关图片不仅是戏曲艺术的视觉载体,更凝聚着不同剧种对人物性格、服饰美学与舞台文化的独特诠释,花碧莲最早见于清代地方戏曲剧本,常以江湖侠女或武将身份出现,故事多围绕“比武招亲”“除暴安良”等情节展开,其人物性格兼具英武飒爽与儿女情长,为戏曲表演提供了丰富的创作空间,不同剧种在演绎花碧莲时,因地域文化、表演程式的差异,形成了各具特色的视觉形象,这些形象通过图片得以定格,成为观众理解戏曲人物的重要窗口。

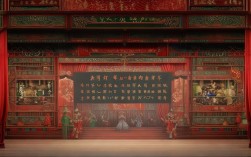

从剧种差异来看,京剧、豫剧、越剧中的花碧莲形象尤为典型,且在服饰、妆容、动作上呈现出鲜明对比,京剧作为国剧,花碧莲的扮相多遵循“武旦”行当规范,强调英武与威严,图片中,她常身着“女靠”(武将铠甲),靠旗色彩以红、黄为主,靠身多绣虎纹或云纹,象征勇猛;头戴“翎子盔”,插雉鸡翎,配以面牌,额间贴“片子”(贴片),眉峰上挑,眼窝略施深色眼影,红唇饱满,整体妆容俊朗而不失女性特质;动作上多定格于“亮相”瞬间,如单腿独立、持枪前指,靠旗与翎子随动作微微颤动,张力十足,豫剧的花碧莲则更贴近中原民间审美,服饰色彩明快,常用粉、绿、蓝等鲜亮色调,上衣多为“战裙袄”,绣牡丹、菊花等纹样,下摆配百褶裙,腰间系玉带,显得活泼灵动;妆容偏生活化,眉形平直,腮红红润,唇色自然,略带“笑靥”,凸显其爽朗性格;动作上常结合豫剧“豫西调”的粗犷风格,如扬马鞭、翻跟头,图片捕捉其“骑马蹲裆式”站姿,马鞭斜指,眼神坚定,充满乡土气息,越剧的花碧莲则偏重“文武兼备”,服饰以“古装”为主,月白或浅蓝襦裙外披浅粉披风,裙摆绣兰花纹样,腰间系绦带,头饰为“点翠头面”,配珠花流苏,显得温婉雅致;妆容细腻,眼尾上扬,睫毛浓密,唇色粉嫩,弱化武打痕迹,突出其“侠女柔情”的一面;动作上多呈现“水袖功”或“折扇掩面”,图片中她常作“蹉步”后退状,水袖轻扬,眼神含情又带英气,兼具越剧的婉约与人物的刚毅。

这些花碧莲图片中的服饰细节,更是戏曲工艺的集中体现,京剧女靠的“鳞甲”采用“盘金绣”工艺,金线勾勒出立体纹路,阳光下熠熠生辉;豫剧战裙袄的“打籽绣”针脚细密,色彩过渡自然,如牡丹花瓣层层叠叠;越剧披风的“苏绣”则以针法细腻著称,兰花纹样栩栩如生,头饰方面,京剧的“翎子”以雉鸡尾羽制成,需通过演员脖颈控制晃动,展现人物情绪;越剧的“点翠头面”以翠鸟羽毛粘贴,色彩经久不褪,是传统非遗技艺的活化石,道具的运用同样关键:京剧花碧莲常持“银枪”,枪缨红绸飘动,凸显武戏的激烈;豫剧多用“马鞭”与“铜锤”,马鞭挥舞间模拟骑马场景,铜锤则体现力量感;越剧则以“团扇”与“剑”为主,团扇半遮面,剑穗轻垂,刚柔并济。

从文化内涵看,花碧莲图片不仅是艺术形象的呈现,更承载着传统戏曲对女性角色的重塑,在古代戏曲中,女性多为“旦”行,或闺阁千金,或青衣悲旦,而花碧莲以“武旦”身份打破刻板印象,其图片中的英姿飒爽,体现了古代女性对“勇”与“智”的追求,不同剧种的花碧莲形象也折射出地域文化:京剧的严谨规范、豫剧的质朴豪放、越剧的婉约细腻,共同构成花碧莲形象的多元谱系,让观众在视觉欣赏中感受戏曲文化的丰富性。

相关问答FAQs

Q1:花碧莲在戏曲中的人物原型是什么?

A1:花碧莲是虚构的戏曲人物,最早见于清代地方戏曲剧本,如《花碧莲拿刺》《花碧莲招亲》等,其形象融合了民间传说中的“女侠”与“才女”元素,无明确历史原型,故事中她常因家仇或江湖道义习武,与男主角(如陈继志)相遇相知,最终凭借武艺与智慧惩恶扬善,这一寄托了古代民众对女性独立、勇敢与善良赞美的虚构形象,至今仍活跃在戏曲舞台上。

Q2:如何从戏曲花碧莲的图片中辨别不同剧种?

A2:可通过服饰、妆容、道具三大核心特征辨别:一是服饰,京剧花碧莲穿“女靠”,配靠旗、翎子;豫剧穿“战裙袄”,色彩鲜亮,纹样贴近生活;越剧穿“古装襦裙”,披风配点翠头面,二是妆容,京剧俊扮突出英气,眉眼凌厉;豫剧淡妆自然,腮红红润;越剧细眼妆温婉,眼尾上扬,三是道具,京剧持银枪、马鞭;豫剧常用铜锤、折扇;越剧以团扇、剑为主,结合水袖动作,风格柔中带刚。