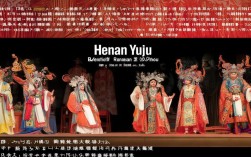

京剧作为中国传统文化的瑰宝,以其程式化的表演、悠扬的唱腔和深厚的历史底蕴,承载着中华民族的审美情趣与精神追求,在当代京剧传承与发展的浪潮中,青年演员李欣以其对传统剧目的创新演绎和对角色内心的深度挖掘,塑造了众多令人印象深刻的舞台形象,其中以“魏降”为核心的剧目创作,更是展现了她在京剧艺术探索中的独特思考与实践。

“魏降”这一题材并非传统京剧中的经典剧目,而是李欣在深入研究历史文献与京剧表现规律后,自主创排的新编历史剧,故事背景设定在战国时期,以魏国将领魏临(“魏降”之名源于其最终选择归降的抉择)为核心,讲述了他面对强敌压境、国家危亡时,在忠君报国与保全百姓之间的内心挣扎与最终抉择,李欣在剧中饰演魏临,她突破传统京剧“生旦净末丑”的固有行当划分,以老生为基础,融入武生的英气与文生的儒雅,创造出兼具历史厚重感与人性复杂性的舞台形象。

在表演上,李欣对“魏降”这一角色的塑造,充分体现了京剧“唱念做打”的综合性艺术特点,唱腔方面,她以老生的苍劲为基调,结合【二黄慢板】的深沉与【西皮流水】的激越,通过节奏的快慢变化与音色的抑扬顿挫,展现魏临从最初的慷慨激昂,到中期的迷茫矛盾,再到最终的悲怆决然的心路历程,在“城头望月”一场中,李欣以低回婉转的【二黄导板】开篇,配合眼神的凝望与手势的颤抖,将魏临对故国的眷恋与对战争的厌倦融入字正腔圆的唱词中;而在“归降抉择”一场中,她转而运用高亢激昂的【西皮快板】,通过快速的吐字与有力的气息支撑,表现角色内心的激烈冲突,最终在“降”字出口时,戛然而止的余音中,传递出千钧重的悲壮感。

念白方面,李欣注重“韵白”与“京白”的结合,既保留传统京剧念白的韵律美,又通过语气词的细微变化,增强语言的口语化与真实感,面对同僚的劝降,她用沉稳的韵白展现将领的尊严;面对百姓的哀求,她用略带沙哑的京白流露内心的柔软,使角色形象更加立体丰满,做打身段上,李欣摒弃了传统老生过于程式化的动作,代之以更具生活化的细节处理:在军帐中独坐时,她以缓慢的捋髯、长久的静默,表现角色的沉思;在战场上厮杀后,她以踉跄的步伐、沾血的战袍,凸显战争的残酷;最终归降时,她以单膝跪地、双手抱拳的动作,既保留京剧的礼仪规范,又通过身体前倾的角度传递出角色的无奈与决绝,让观众在程式与现实的交融中,感受到人性的真实。

为了更好地呈现“魏降”这一主题的艺术内涵,李欣在舞台美术与音乐伴奏上也进行了创新尝试,她摒弃了传统“一桌二椅”的简约布景,采用多媒体投影技术,将战国时期的烽烟、城池、星空等背景动态呈现,既增强了场景的真实感,又通过光影变化烘托人物心境,音乐伴奏方面,在保留京胡、月琴等传统乐器的基础上,融入了古筝、箫等民族乐器,甚至尝试了低音提琴的铺垫,使音乐既有京剧的韵味,又不失历史的苍茫感,为角色的情感表达提供了更丰富的听觉层次。

李欣的“魏降”之所以能引发观众共鸣,不仅在于其艺术形式的创新,更在于她对历史人物“人性化”的解读,传统京剧中的“忠奸观”往往二元对立,而李欣笔下的魏临,并非简单的“叛将”或“英雄”,而是一个在时代洪流中挣扎的普通人——他既有对国家的忠诚,也有对百姓的怜悯;既有军人的铁血,也有文人的软弱,这种对人性复杂性的尊重,使“魏降”超越了历史故事的范畴,成为对“抉择”与“责任”的永恒探讨,赋予了京剧艺术当代的精神价值。

李欣的艺术实践,为京剧的现代化发展提供了有益借鉴:她深耕传统,在“唱念做打”的规范中寻求突破,不脱离京剧的艺术本质;她拥抱创新,通过题材、舞台、音乐的多维探索,让古老艺术与当代观众对话,正如她在一次访谈中所说:“京剧不是博物馆里的文物,而是流动的活水,只有不断注入时代的精神,才能永远鲜活。”

相关问答FAQs

Q1:李欣在《魏降》中如何通过身段表现角色从“抗拒归降”到“最终决断”的心理转变?

A1:李欣主要通过三个层次的身体语言完成这一转变:初期“抗拒”时,她以挺直的脊背、紧握的拳头和频繁的踱步,表现角色的愤怒与不甘;中期“挣扎”时,她通过双手的颤抖、眼神的游移以及突然的停顿,展现内心的矛盾与痛苦;后期“决断”时,她以缓慢的单膝跪地、逐渐低垂的头颅和松开的拳头,传递出接受现实的无奈与释然,整个过程中,她注重“以形传神”,将心理活动外化为可感的身体符号,让观众直观感受到角色的情感流动。

Q2:《魏降》的音乐伴奏中,传统乐器与现代元素的融合,是否削弱了京剧的“韵味”?

A2:并未削弱,反而增强了“韵味”的层次感,在传统京剧伴奏中,京胡的明快与月琴的清脆是核心,而《魏降》中,古筝的加入丰富了旋律的线条,如“城头望月”一场中,古筝的泛音模拟风声,与京胡的滑音形成呼应,营造出空灵寂寥的意境;低音提琴的铺垫则增强了音乐的厚重感,尤其在战争场面中,它与板鼓的节奏配合,既保留了京剧的“锣鼓经”特点,又通过低频音的震动,让观众感受到战争的压迫感,这种融合并非简单的“叠加”,而是在尊重京剧“皮黄腔”音乐逻辑的基础上,对音色与织体的拓展,使传统韵味在当代语境下焕发新的生命力。