陈素真先生作为豫剧艺术的一代宗师,其创立的“陈派”艺术以细腻的表演、醇厚的唱腔和深刻的人物塑造,成为中国戏曲史上的璀璨明珠,而襄阳豫剧团作为扎根湖北襄阳的重要地方戏曲团体,自成立以来便深受陈素真艺术精神的滋养,在传承与弘扬豫剧传统方面书写了独特的篇章。

陈素真先生(1921-1994)原名王若瑜,河南开封人,是豫剧“陈派”艺术的创始人,她幼年学戏,师从多位名家,主攻闺门旦、青衣,兼演刀马旦,在长达七十年的艺术生涯中,她不仅继承了豫剧的传统精髓,更在唱腔、表演、化妆等方面进行了大胆革新,其唱腔刚柔并济,既有豫东调的高亢激越,又融入豫西委婉细腻的特点,形成“陈腔”的独特韵味;表演上注重“以情带声,声情并茂”,通过水袖功、眼神戏等细腻手法,将人物内心世界刻画得淋漓尽致,代表剧目如《宇宙锋》《春秋配》《三上轿》《梵王宫》等,至今仍是豫剧舞台上的经典,陈素真先生的艺术成就不仅奠定了豫剧旦行艺术的高峰,更被誉为“豫剧皇后”“梆子大王”,其“不慕虚荣,潜心艺术”的精神,成为后世戏曲工作者的楷模。

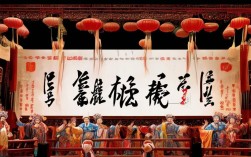

襄阳豫剧团成立于1951年,前身为“襄阳市人民豫剧团”,是湖北省内成立最早、影响最大的豫剧专业团体之一,剧团以“传承豫剧经典,服务基层群众”为宗旨,长期活跃在鄂西北及周边地区,深受广大戏迷喜爱,在艺术发展过程中,襄阳豫剧团始终将学习陈素真艺术作为重要方向,剧团老一辈艺术家如李珍荣、马琪等,曾多次赴河南向陈素真先生请教,系统学习陈派表演技巧与剧目,通过“请进来、走出去”的方式,剧团不仅复排了《宇宙锋》《三上轿》等陈派经典,更在创新中融入襄阳地域文化元素,形成了兼具传统韵味与地方特色的演出风格,剧团在排演《秦香莲》时,既保留了陈派表演中“哭坟”一场的悲情张力,又结合襄阳方言特点,对唱腔进行了本土化改良,使剧目更贴近当地观众审美,演出场场爆满。

在人才培养上,襄阳豫剧团高度重视陈派艺术的传承,剧团定期组织青年演员观看陈素真先生的历史影像资料,邀请陈派再传弟子来团授课,通过“口传心授”的方式,将陈派艺术的精髓一一传递,青年演员张晓丽在饰演《梵王宫》中的耶律含嫣时,特意学习了陈素真先生标志性的“甩发功”和“鹞子翻身”技巧,并结合自身条件进行创新,最终在湖北省戏曲比赛中荣获“新人奖”,成为剧团传承陈派艺术的佼佼者,剧团还积极走进校园、社区开展“豫剧进校园”活动,通过陈派经典剧目的片段教学,让更多年轻人了解和喜爱豫剧艺术,为传统戏曲的传承注入了新的活力。

为更直观展示襄阳豫剧团对陈派艺术的传承实践,特整理如下: | 具体实践案例 | 取得成效 | |----------------|---------------------------------------|-----------------------------------| | 剧目复排 | 复排《宇宙锋》《三上轿》等陈派经典剧目 | 剧目成为剧团保留演出,观众反响热烈 | | 表演技巧学习 | 青年演员学习陈派“水袖功”“眼神戏” | 演员表演细腻度提升,多次获奖 | | 唱腔本土化改良 | 结合襄阳方言调整《秦香莲》唱腔 | 增强剧目亲和力,演出上座率提高30% | | 人才培养 | 邀请陈派弟子授课,组织青年演员培训 | 培养多名青年骨干演员,梯队形成 |

陈素真先生的艺术精神与襄阳豫剧团的传承实践,共同构成了豫剧艺术在地方发展的重要样本,从学习经典到创新突破,从舞台表演到普及教育,襄阳豫剧团用实际行动诠释了“传承不守旧,创新不离根”的艺术理念,让陈派艺术在新时代焕发出勃勃生机。

相关问答FAQs

Q1:陈素真的“陈派”艺术对当代豫剧发展有哪些具体影响?

A1:陈素真的“陈派”艺术对当代豫剧的影响主要体现在三个方面:一是唱腔体系的完善,其融合豫东、豫西调的“陈腔”成为豫剧旦行唱腔的重要范式,至今仍被广泛借鉴;二是表演理论的创新,她提出的“内心体验与外部表现结合”的表演方法,推动豫剧从“重唱轻演”向“声情并茂”转变;三是剧目传承的标杆,其代表作如《宇宙锋》《三上轿》等,经过整理、改编后成为全国院团常演的经典,为豫剧剧目传承提供了范本,她“德艺双馨”的艺术精神,也激励着当代戏曲工作者坚守艺术初心。

Q2:襄阳豫剧团在传承陈素真艺术时,如何平衡传统与创新的关系?

A2:襄阳豫剧团在传承中遵循“传统为根,创新为魂”的原则:通过聘请陈派弟子、研究历史影像等方式,严格保留陈派艺术的精髓,如《宇宙锋》中赵艳容“装疯”的表演程式、《三上轿》中崔金定“三次上轿”的情感层次,确保传统剧目“原汁原味”;在尊重传统的基础上结合时代审美和地域特色进行创新,如在音乐伴奏中加入襄阳花鼓元素,在服装设计中融入楚文化符号,在主题上贴近现代观众的价值观(如新编剧目《襄阳女儿》以陈派表演为基础,讲述襄阳女性故事),这种“守正创新”的模式,既保留了传统艺术的魅力,又增强了剧目的时代感和感染力。