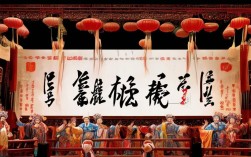

豫剧《秦雪梅吊孝》是传统戏曲中极具代表性的悲剧剧目,以细腻的情感表达、深刻的伦理内涵和独特的艺术魅力,成为豫剧舞台上久演不衰的经典,该剧取材于民间传说,围绕秦雪梅与商林的爱情悲剧展开,通过“吊孝”这一核心情节,塑造了秦雪梅忠贞刚烈、重情重义的女性形象,展现了封建礼教下人性的光辉与挣扎。

剧情背景设定在明代,秦雪梅出身官宦之家,自幼与商林订婚,后商家家道中落,秦雪梅不顾父母反对,坚守婚约,商林进京赶考途中病逝,秦雪梅闻讯悲痛欲绝,不顾世俗偏见,前往商府灵堂吊孝,在灵前,她哭诉对商林的思念,劝慰公婆节哀,并以未婚媳妇身份为商林守节,最终以殉情之举表达对爱情的忠贞,整个故事充满了悲剧色彩,而“吊孝”一场戏更是全剧的情感高潮,集中展现了秦雪梅的内心世界。

秦雪梅的形象是传统戏曲中“贤妻”与“烈女”的结合体,她既有大家闺秀的温婉知礼,又有敢于反抗世俗的刚烈性格,在吊孝场景中,她身着素服,跪倒在商林灵前,从最初的强忍悲痛到失声痛哭,再到最后的平静决绝,情感层层递进,极具感染力,她的唱词如“秦雪梅在灵前泪流满面,想起了商郎夫好不心酸”,既表达了对爱人的深切怀念,也暗含了对命运不公的控诉,这种“哭”不仅是情感的宣泄,更是对封建礼教的无声反抗——她以“孝”为名,突破了对“未婚守节”的世俗禁忌,用行动诠释了爱情的分量。

从艺术表现来看,《秦雪梅吊孝》充分展现了豫剧的唱腔特色,豫剧以其高亢激越、朴实豪放的风格著称,而在表现悲剧时,又能融入婉转细腻的抒情元素,秦雪梅的唱段多采用【慢板】和【二八板】,节奏舒缓,旋律哀婉,如“想当初在闺中许下婚配,到如今未成亲你命归阴间”,通过拖腔和滑音的运用,将悲痛欲绝的情绪渲染得淋漓尽致,伴奏方面,板胡的高亢与笙管的低沉交织,锣鼓的轻击与重击配合,营造出肃穆悲凉的气氛,进一步强化了吊孝场景的戏剧张力,表演上,演员的身段、眼神、水袖功都至关重要:秦雪梅跪拜时水袖的甩动、拭泪时手指的颤抖、起身时的踉跄,每一个细节都将人物内心的痛苦具象化,让观众仿佛置身于灵堂之中,感同身受。

该剧的文化内涵深刻而多元,它体现了传统儒家文化中的“孝道”与“贞节”观念,秦雪梅吊孝,既是对公婆的孝顺(以慰亡灵、延续家族香火),也是对爱情的“贞”(坚守婚约、以身殉情),这种双重伦理的叠加,使人物形象更具复杂性——她既是礼教的践行者,也是礼教的牺牲品,剧中也暗含了对封建礼教的批判,秦雪梅的悲剧并非源于个人选择,而是源于“父母之命、媒妁之言”的婚姻制度以及“饿死事小、失节事大”的封建道德,她的死,既是对爱情的坚守,也是对不公命运的抗争,这种“以死明志”的方式,让观众在悲痛之余,引发对封建礼教的反思。

作为豫剧的经典剧目,《秦雪梅吊孝》历经百年传承,涌现出众多优秀演绎者,豫东调代表人物常香玉在演绎此剧时,以大本腔的洪亮唱腔展现秦雪梅的刚烈,情感饱满而富有爆发力;豫西调名家陈素真则注重唱腔的婉转细腻,通过细腻的表演刻画人物内心的柔弱与坚韧,不同流派、不同演员的演绎,为该剧注入了丰富的艺术生命力,也让这一经典剧目在不同时代都能引发观众的共鸣。

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 豫剧传统悲剧 |

| 主要角色 | 秦雪梅(青衣)、商林(小生)、商母(老旦)、商父(老生) |

| 核心唱段 | 《秦雪梅吊孝》选段(“秦雪梅在灵前泪流满面”“未开言不由人珠泪滚滚”等) |

| 艺术流派 | 豫东调(高亢悲壮)、豫西调(委婉深沉)均有演绎 |

| 代表演员 | 常香玉、陈素真、唐喜成、阎立品等 |

| 经典场景 | 灵堂吊孝(跪拜、哭灵、劝慰公婆) |

相关问答FAQs

Q1:《秦雪梅吊孝》的核心唱段有哪些?其情感表达有何特点?

A1:《秦雪梅吊孝》的核心唱段包括“秦雪梅在灵前泪流满面”“未开言不由人珠泪滚滚”“商郎夫你死得好惨苦”等,这些唱段以【慢板】为主,旋律哀婉绵长,通过拖腔、哭腔等技巧,将秦雪梅从“强忍悲痛”到“失声痛哭”再到“绝望悲愤”的情感变化层层展现,唱词多采用对比手法(如“想当初花前月下”与“到如今灵前哭祭”),既追忆往昔美好,又哀叹当下凄凉,情感真挚而浓烈,具有极强的艺术感染力。

Q2:豫剧不同流派(如豫东调、豫西调)在演绎《秦雪梅吊孝》时有何区别?

A2:豫东调以高亢激越、气势磅礴为特色,在演绎秦雪梅时,唱腔多采用大本腔,声音洪亮,情感外放,更突出人物刚烈不屈的一面,如常香玉的演绎便以“悲壮”见长;豫西调则委婉深沉、细腻含蓄,唱腔多用二本腔,注重声音的控制与情感的内在流露,如陈素真的表演更侧重刻画秦雪梅内心的柔弱与坚韧,豫东调的伴奏节奏明快,豫西调则更注重弦乐的烘托,两者在风格上形成鲜明对比,但均深刻诠释了秦雪梅的形象。