《游龙戏凤》是京剧传统剧目中极具代表性的经典之作,亦称《梅龙镇》,以其轻松诙谐的剧情、鲜明的人物塑造和精彩的唱念做打,成为久演不衰的“对儿戏”典范,作为京剧艺术宝库中的一颗明珠,它不仅展现了京剧“歌舞演故事”的独特魅力,更通过帝王与民女的情感互动,折射出传统戏曲对人性与社会的深刻洞察。

剧情梗概:帝王微服与酒家女的浪漫邂逅

《游龙戏凤》的故事背景设定在明朝正德年间,年轻的正德皇帝朱厚照厌倦宫廷沉闷,以“武宗”之名微服私访,游历至江南梅龙镇,时值黄昏,他饥肠辘辘,恰见镇上有一家“李凤姐酒家”,便入内用餐,酒家女李凤姐年方二八,天真烂漫,聪慧灵巧,见这位“客人”气度不凡,却言语风趣,便与其调笑周旋,正德皇帝被李凤姐的纯真貌美所吸引,顿生爱慕,借故挑逗,李凤姐初时羞涩,后见对方并无恶意,也逐渐放下戒备,二人从言语试探到情愫暗生,正德皇帝最终表明真实身份,封李凤姐为“淑妃”,携其回宫,剧情虽简单,却通过“微服—相遇—调情—相认”的线性叙事,将帝王身份与平民情感的戏剧冲突巧妙融合,既有喜剧的轻快,又有爱情的浪漫。

人物与行当:生旦搭配的戏剧张力

《游龙戏凤》的成功,很大程度上源于两位核心人物的鲜明塑造,以及京剧“生旦”行当的精彩碰撞。

正德皇帝(小生行当):作为全剧的核心角色,正德皇帝的塑造打破了传统帝王“威严肃穆”的刻板印象,京剧中小生分为“文生”与“武生”,正德皇帝属“文生中的穷生或雉尾生”,表演上需兼具帝王的气度与微服的市井气息,其唱腔以“西皮”为主,如“孤王酒醉梅龙镇”一段,旋律明快流畅,通过“原板”“流水板”的转换,既表现了皇帝微服的轻松惬意,又暗藏帝王身份的隐秘暗示,念白方面,小生的“韵白”需清亮洒脱,偶用“京白”增添市井感,如与李凤姐对话时,半开玩笑半试探的语气,将皇帝的“风流不羁”与“少年心性”刻画得淋漓尽致,身段上,演员需运用“台步”“水袖功”等,如初入酒家时的环顾四周,饮酒时的潇洒姿态,既有帝王的沉稳,又有微服者的随意,形成独特的表演张力。

李凤姐(花旦行当):李凤姐是京剧花旦角色的经典形象,其性格集“天真、聪慧、泼辣”于一体,突破了传统女性“温婉顺从”的框架,花旦表演讲究“唱念做舞”并重,唱腔以“四平调”“南梆子”为主,婉转俏皮,如“好一个正德皇帝主”一段,通过“高腔”“滑音”的运用,表现出李凤姐初识皇帝身份时的惊讶与羞涩,念白上,花旦的“京白”是关键,需脆亮活泼,带有一点儿“嗲”却不腻味,如对皇帝的“你呀”“瞧你那傻样儿”等口语化台词,将少女的娇憨与灵动展现得活灵活现,身段方面,李凤姐的动作幅度较大,如“指手画脚”“跺脚嗔笑”“水袖翻飞”等,配合“碎步”“云手”等基本功,营造出活泼生动的市井少女形象,尤其在“调情”段落中,李凤姐半推半就、欲拒还迎的表演,通过眼神的流转(“媚眼”)、身段的闪躲(“让步”),将少女情窦初开的复杂心理刻画入微,成为全剧最富戏剧性的看点。

唱腔与音乐:西皮声中的情愫流淌

京剧以“皮黄腔”为核心,《游龙戏凤》的唱腔设计紧扣人物情感,以西皮为主调,旋律明快中带着柔情,完美服务于剧情发展。

正德皇帝的核心唱段“孤王酒醉梅龙镇”,是西皮原板的经典范例,开篇“孤王酒醉梅龙镇”以平稳的节奏起唱,表现皇帝微服的悠闲;“韩大姐进酒忙又勤”则通过流水板的加快,节奏变得轻快,流露出对李凤姐殷勤招待的满意;“抬头只见一女子”一句,旋律突然上扬,通过“高腔”的运用,直白表现出对李凤姐美貌的惊艳,整段唱腔层次分明,从“酒醉”的慵懒,到“见女”的惊喜,再到“动心”的急切,通过板式与旋律的变化,将皇帝的心理转变外化为听觉形象。

李凤姐的唱段则以“四平调”见长,如“自幼儿生长在梅龙镇”,四平调的旋律介于“原板”与“二黄”之间,舒缓中带着俏皮,符合花旦角色的性格特点。“好一个正德皇帝主”一句,通过“滑音”和“颤音”的装饰,将李凤姐从“调笑”到“惊诧”的情绪转折表现得细腻入微,剧中对唱频繁,如“我这里将大姐夸上一夸”等段落,通过男女对唱的旋律呼应,如同男女声二重唱,将二人从“调笑”到“情投意合”的情感递进直观呈现,音乐成为推动剧情发展的“隐形线索”。

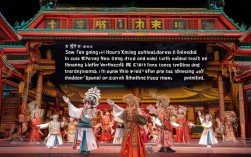

表演艺术:细节处见真章的“对手戏”

作为“对儿戏”,《游龙戏凤》的表演高度依赖两位演员的默契配合,尤其注重“眼神”“身段”与“互动节奏”的精准把控。

眼神交流是表演的灵魂,正德皇帝的眼神需兼具“帝王威严”与“爱慕柔情”,初见李凤姐时,从“随意打量”到“专注凝视”,再到“含笑挑逗”,通过眼神的微妙变化,暗示身份的隐秘与情感的萌动;李凤姐的眼神则从“警惕好奇”到“羞涩躲闪”,再到“大胆回应”,形成“试探—退缩—接纳”的情感曲线,在“皇帝借故挑逗”的段落中,李凤姐低头掩笑又偷看皇帝的眼神,配合“水袖轻拂”的动作,将少女的矜持与心动融为一体,极具感染力。

身段配合讲究“虚实结合”,京剧表演中的“虚拟性”在剧中体现得淋漓尽致:如“饮酒”动作,演员通过“举杯”“仰头”“咂嘴”等程式化动作,无需实物即可让观众感受到酒香;“递送茶水”时,李凤姐的“碎步趋前”“双手捧茶”,配合正德皇帝的“伸手接杯”“目光追随”,形成流动的舞台画面。“龙凤配”的细节设计(如皇帝解玉佩相赠,李凤姐以手帕回赠),通过小道具的运用,将情感寄托于物,既丰富了表演层次,又强化了爱情的浪漫色彩。

历史传承与时代新意

《游龙戏凤》的源头可追溯至明清时期的民间传说与传奇故事,京剧形成后,经程长庚、梅兰芳等前辈艺术家的不断打磨,最终成为经典,梅兰芳对李凤姐形象的塑造尤为关键,他在传统花旦表演基础上,融入了“闺门旦”的婉约与“青衣”的端庄,使李凤姐的形象从“单纯的喜剧符号”升华为“有血有肉的民间女性”,为剧目注入了更深层的情感内涵,新中国成立后,剧目经过整理,剔除了一些低俗成分,强化了“爱情平等”的主题,使其更符合现代审美。《游龙戏凤》仍是京剧舞台上的常演剧目,不仅被搬上银幕,还成为戏曲院校教学的经典教材,持续发挥着传承京剧艺术、普及戏曲知识的作用。

表格:《游龙戏凤》核心艺术特色概览

| 艺术维度 | 特色表现 | 代表作品/段落 |

|---|---|---|

| 剧情架构 | “微服私访+爱情邂逅”的轻喜剧模式,冲突与浪漫并存 | 正德皇帝遇李凤姐,从调情到相认 |

| 人物行当 | 小生(正德)与花旦(李凤姐)的搭配,打破传统帝王形象,突出市井与宫廷的碰撞 | 正德(小生)、李凤姐(花旦) |

| 唱腔音乐 | 以西皮为主,四平调、南梆子为辅,旋律明快中带柔情,板式变化丰富 | 正德“孤王酒醉梅龙镇”、李凤姐“自幼儿生长在梅龙镇” |

| 表演技巧 | 注重眼神交流、身段配合与虚拟性动作,对手戏的节奏把控精准 | “饮酒”“递茶”“眼神试探”等段落 |

| 文化内涵 | 反映帝王题材的民间化表达,展现平民女性的鲜活形象,传递“爱情平等”的价值观 | 正德与李凤姐的身份差异与情感共鸣 |

相关问答FAQs

Q1:《游龙戏凤》为何能成为京剧经典剧目?

A1:《游龙戏凤》的经典地位源于多方面因素:剧情设计巧妙,将“帝王微服”这一传奇元素与“爱情邂逅”的浪漫主题结合,既有戏剧冲突又不失轻松诙谐,符合大众审美;人物塑造鲜活,正德皇帝的“风流帝王”与李凤姐的“灵巧民女”形成鲜明对比,性格立体,易引发观众共鸣;表演艺术精湛,生旦行当的搭配、唱腔的丰富设计、身段细节的打磨,充分展现了京剧“唱念做打”的综合魅力;传承有序,经梅兰芳等艺术家的创新演绎,以及后世不断的整理改编,剧目在保留传统精髓的同时与时俱进,具备持久的艺术生命力。

Q2:李凤姐这一角色在京剧花旦表演中有哪些独特之处?

A2:李凤姐的花旦表演突破了传统花旦“娇俏泼辣”的单一定位,呈现出“灵动中带婉约、俏皮中含真情”的独特气质:其一,唱腔上融合“四平调”的婉转与“京白”的脆亮,如“好一个正德皇帝主”一段,通过滑音、颤音等技巧,将少女的羞涩与惊喜细腻传递;其二,身段上打破花旦“过于外放”的局限,融入“闺门旦”的含蓄,如“水袖轻拂”“低头掩笑”等动作,既表现了市井少女的活泼,又展现了情窦初开的矜持;其三,情感表达层次丰富,从初遇皇帝的“警惕好奇”,到调情时的“半推半就”,再到得知身份后的“惊喜羞涩”,通过眼神、语气、身段的微妙变化,将人物心理刻画得真实可感,成为花旦角色中“雅俗共赏”的典范。