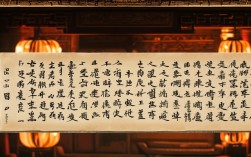

京剧《女起解》作为传统骨子老戏,源自明代话本《玉堂春落难逢夫》,经京剧艺人代代打磨,成为展现青衣唱做功夫的经典剧目,张君秋先生作为“张派”创始人,对此剧的演绎与剧本整理极具个人特色,既保留了传统框架,又以细腻的声腔设计与人物深化,赋予苏三这一角色鲜明的时代感染力。

剧情梗概与人物定位

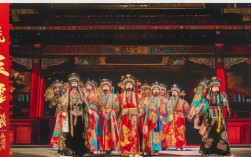

《女起解》为《玉堂春》中的一折,剧情聚焦苏三蒙冤后解往太原复审的途中心路历程,全剧以苏三(旦)与解差崇公道(丑)的对手戏为主线,通过“起解—途中—诉冤”三重层次,逐步揭开苏三与王金龙(三官保)的爱情悲剧,同时揭露官场黑暗,张君秋版本的剧本在结构上与传统版本一脉相承,但在细节处理上更注重人物心理的细腻描摹,尤其强化了苏三从“屈辱犯妇”到“悲情倾诉者”的身份转变。

苏三的定位突破了传统“苦情旦”的单一标签,张君秋通过剧本赋予其“刚柔并济”的特质:既有面对冤屈时的柔弱无助,又有对命运不公的隐忍控诉,尤其在“苏三离了洪洞县”核心唱段中,将少女的天真、犯妇的悲戚与对爱情的期盼熔于一炉,使人物更具立体感,崇公道则被塑造为“市井中的善良人”,其插科打诨的念白与苏三的悲情形成节奏反差,既调节了舞台气氛,也从侧面烘托出苏三的孤立无援。

张君秋剧本的艺术特色

张君秋对《女起解》的改编,核心在于“以腔塑人,以情带戏”,其剧本特色可从唱腔、念白、表演三个维度展开。

唱腔设计:张派声腔的“情韵合一”

张君秋的唱腔以“刚健挺拔、华美婉约”著称,在《女起解》中尤为突出,他打破传统青衣“平直铺陈”的唱法,将【西皮导板】【西皮原板】【西皮流水】等板式有机融合,通过“偷气、取气、换气”等技巧,形成“抑扬顿挫、跌宕起伏”的声线。

以核心唱段“苏三离了洪洞县”为例,张君秋的剧本在传统唱词基础上,对“洪洞县内无好人”一句进行了情感强化:首句“苏三离了洪洞县”用【西皮导板】起腔,高亢中带着颤抖,既表现苏三对故乡的眷恋,又暗示离乡的悲戚;转【西皮原板】后,“将身来在大街前”的“街”字以“擞音”处理,拖腔中带着哽咽,仿佛诉说不尽的委屈;而“过往的君子听我言”的“言”字,则以“弱收”收尾,余音中透出绝望,这种“唱中有情,情中有戏”的处理,使唱腔成为人物心理的外化。

张君秋还创新性地在【西皮流水】中融入“垛板”节奏,如“苏三此去把冤申,洪洞县内无好人”一段,通过短促有力的节奏,强化苏三对冤屈的控诉,形成“声情激越”的舞台效果。

念白处理:“口语化”与“韵律化”的平衡

念白是京剧塑造人物的重要手段,张君秋在《女起解》中念白的处理,既保留了传统京白的韵律美,又融入了生活化的口语表达,使人物更贴近观众。

苏三的韵白(如“崇老伯,此去太原府,还有多少路程?”)以“湖广音、中州韵”为基准,字头清晰、字腹饱满,尾音轻收,既显闺阁女子的教养,又暗含犯妇的拘谨;而部分“小白”(如对崇公道“你……你这是要把我解到哪儿去?”)则采用口语化的语调,语气词“啊”“呀”的加入,增强了人物的惊恐与无助。

崇公道的念白则以“京白”为主,插科打诨中不失善良,张君秋在剧本中为其增加了“老汉我解了一辈子差,就没见过您这么俊的犯人”等台词,既丑角的幽默,又通过“叹气、摇头”等神态,暗示他对苏三的同情,使丑角不再单纯的“功能性”存在,而是成为剧情的情感缓冲带。

表演细节:“程式化”与“生活化”的融合

张君秋的剧本不仅注重“唱念”,更强调“做表”的细节设计,将京剧程式动作与生活化表演有机结合,使人物更具真实感。

苏三戴“鱼枷”的传统程式中,张君秋增加了“枷头轻晃”的细节:当唱到“洪洞县内无好人”时,苏三因情绪激动,枷头微微颤抖,既表现身体的束缚,又暗示内心的挣扎;在“行走”的台步上,他借鉴了“跣步”的技巧,双脚微踮,步幅小而快,配合“腰肢轻摆”,既符合犯妇的身份,又显少女的轻盈,形成“悲而不戚,怨而不怒”的表演风格。

张君秋还在剧本中设计了“望门投止”的潜台词:当崇公道问“您想吃什么?”时,苏三沉默片刻,摇头轻叹“什么都不想吃”,通过“微红的眼眶”“紧抿的双唇”,表现她对过往的追忆与对现实的绝望,这种“无声胜有声”的处理,极大丰富了人物的内心层次。

传统版本与张君秋版本对比

为更直观展现张君秋剧本的创新,可从以下维度进行对比:

| 维度 | 传统版本 | 张君秋版本 |

|---|---|---|

| 唱腔重点 | 注重板式规整,以“叙事”为主 | 强调情感起伏,以“抒情”为主,增加花腔处理 |

| 人物定位 | 突出“苦情”,单一化呈现 | 融入“刚柔”,立体化塑造苏三心理 |

| 念白风格 | 韵味为主,略显程式化 | 韵白与口语结合,生活化增强 |

| 表演细节 | 重程式动作,表情较单一 | 程式与生活化融合,注重眼神、微表情 |

相关问答FAQs

张君秋版《女起解》中,“苏三离了洪洞县”的核心唱段为何能成为经典?

解答:这一唱段的经典性,源于张君秋对声腔、情感与人物塑造的完美融合,从声腔看,他打破传统【西皮导板】【原板】的平铺直叙,通过“导板起势—原板叙事—流水抒情”的板式递进,形成“悲—愤—盼”的情感曲线;从情感看,他将苏三对故乡的眷恋、对冤屈的控诉、对王金龙的期盼融入字里行间,如“洪洞县内无好人”的“好”字以“哭音”处理,尾音下滑,仿佛泣不成声;从人物塑造看,唱段既保留了苏三“犯妇”的身份标签,又通过过往回忆的穿插(如“想起了三哥王金龙”),暗示其“闺阁少女”的本真,使人物在悲情中透出温暖,更具感染力。

《女起解》中苏三戴的“鱼枷”在张君秋的表演中有什么特殊设计?

解答:鱼枷是苏三身份的重要象征,张君秋在表演中对枷的处理突破了传统“静态道具”的局限,赋予其“动态情感表达”的功能,具体而言:一是“枷头晃动”,当苏三情绪激动时,通过颈部微颤带动枷头轻晃,表现内心的挣扎;二是“枷身倚靠”,在行走疲惫时,苏三会轻轻倚靠枷身休息,既符合犯妇的身体状态,又暗含“枷锁难逃”的隐喻;三是“枷前凝视”,当唱到“过往的君子听我言”时,苏三会抬头凝视远方,眼神中带着期盼与绝望,枷的边框与眼神形成“束缚与渴望”的视觉对比,强化了人物的悲剧性,这些设计使鱼枷从“道具”升华为“情感的载体”,成为张君秋塑造苏三的重要符号。