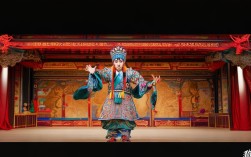

京剧作为中国传统戏曲的瑰宝,塑造了众多栩栩如生的人物形象,大太监”是一类极具特色的艺术角色,他们或权倾朝野、一手遮天,或谄媚逢迎、身不由己,或忠心耿耿、心怀道义,通过独特的唱念做打和人物塑造,成为京剧舞台上不可或缺的存在,这些剧目不仅展现了京剧艺术的程式化魅力,更折射出特定历史时期的社会百态与人性复杂,成为观众理解古代宫廷生态与权力关系的重要窗口。

京剧中的大太监角色,多取材于明清历史,以宦官专权为背景,通过戏剧冲突展现其性格与命运,最具代表性的当属《法门寺》,剧中刘瑾作为明代大太监,官拜“九千岁”,权势熏天,剧情围绕“郿坞县”贾桂、宋巧姣告冤展开,刘瑾奉旨查案,却因自身权欲与官场勾结,导致冤案迟迟难雪,刘瑾的形象并非脸谱化的“奸”,而是通过细节刻画其多面性:对上(太后)谄媚逢迎,对下(地方官)骄横跋扈,对同党(贾桂)纵容包庇,对百姓(宋巧姣)冷漠无情,表演上,刘瑾由净角应工,脸谱以油白为主,象征奸诈;念白用洪亮的京白,语速时而急促(彰显威严),时而拖沓(显示傲慢);身段则多用夸张的甩袖、顿足,配合“大趔步”凸显其权倾朝野的气势,著名演员金少山、裘盛戎演绎的刘瑾,曾以“一句京白定乾坤”的功力,将这个“只手遮天”的宦官形象刻画得入木三分。

若论“大太监”角色的层次感,《贵妃醉酒》中的高力士则与刘瑾形成鲜明对比,高力士是唐代唐玄宗的近侍,虽为太监,却无实权,更多是宫廷生活的“旁观者”与“参与者”,剧情聚焦杨贵妃设宴百花亭,唐明皇临时转驾西宫,贵妃醉酒后情绪崩溃,高力士与裴力士侍奉左右,既要小心翼翼安抚贵妃,又要应对皇帝的“缺席”,其动作谨慎、语气温和,甚至带着一丝讨好,梅兰芳先生在演绎此剧时,对高力士的处理堪称“以小见大”:唱腔上多用小嗓,尾音轻柔,体现其卑微身份;动作上如“托盘”“递酒”等,幅度小却精准,配合贵妃的醉态,形成“主悲仆忧”的戏剧张力,高力士的形象没有刘瑾的“恶”,却通过“身不由己”的无奈,让观众窥见宫廷底层人物的生存困境。

《打龙袍》中的陈琳,则是大太监中“忠义”一类的代表,陈琳为宋代宫廷太监,忠心耿耿,历经仁宗、英宗两朝,剧情围绕“李妃流落民间”展开:李妃因遭刘妃陷害,被真宗贬入冷宫,后流落民间,陈琳为保忠良之后,暗中保护,并在元宵节以“送灯”为名,让李妃与亲生儿子仁宗相认,陈琳由老旦应工,唱腔苍劲有力,如“自幼儿离宫闱娘失教养”一段,既有老旦的醇厚,又透着对李妃的同情;念白沉稳缓慢,句句恳切,彰显其忠厚本性,与刘瑾的“权”、高力士的“媚”不同,陈琳的“义”通过“认妃”“还朝”等情节,成为推动剧情的核心动力,也让“大太监”突破了“奸佞”的单一标签,展现出人性的光辉。

这些剧目中的大太监角色,为何能成为京剧的经典?其身份本身具有戏剧冲突——他们处于“君权”与“庶权”的夹缝中,既是权力的附庸,也可能成为权力的操控者,这种矛盾性为人物塑造提供了丰富空间;京剧通过程式化表演,将抽象的性格转化为可视化的艺术语言:刘瑾的“骄”通过“甩袖”“瞪眼”外化,高力士的“媚”通过“垂首”“躬身”体现,陈琳的“忠”通过“跪拜”“拭泪”传递,让观众在“看戏”中直观感受人物内心。

以下为京剧大太监剧目核心信息概览:

| 剧目名称 | 主要太监角色 | 朝代背景 | 核心剧情 | 艺术特色 |

|----------|--------------|----------|----------|----------|

| 《法门寺》 | 刘瑾 | 明代 | 九千岁刘瑾奉旨查办郿坞县冤案,揭露官场腐败 | 净角应工,脸谱油白,念白洪亮,身段骄横,凸显专权狠辣 |

| 《贵妃醉酒》 | 高力士 | 唐代 | 杨贵妃醉酒,高力士侍奉,展现宫廷底层无奈 | 小嗓唱腔,动作谨慎,配合梅派柔美,刻画谄媚卑微 |

| 《打龙袍》 | 陈琳 | 宋代 | 太监陈琳认出流落民间的李妃,助其还朝雪冤 | 老旦扮相,念白苍劲,唱腔沉稳,身段端正,体现忠厚正直 |

相关问答FAQs

-

问:京剧中的大太监角色与普通太监有何区别?

答:京剧中的“大太监”并非普通侍从,而是身份显赫、戏份突出、性格鲜明的核心角色,他们通常位居高位(如九千岁、近侍大臣),能推动剧情发展(如刘瑾查案、陈琳认妃),且人物形象复杂(或奸佞或忠良),普通太监则多为背景人物,戏份少,性格单一,仅作衬托,艺术表现上,大太监由生旦净丑各行当应工(如刘瑾净角、陈琳老旦),表演上更注重唱念做打的结合,而普通太监多以群体亮相,动作程式化。 -

问:为什么京剧中有大量关于大太监的剧目?

答:这与中国古代封建制度下的宦官文化密切相关,明清时期宦官专权现象严重(如刘瑾、魏忠贤),其权势斗争、宫廷秘闻成为民间关注的焦点,为戏剧创作提供了丰富素材,太监角色具有戏剧张力——他们身处权力中心却身份卑微,既可忠义(如陈琳)又可奸佞(如刘瑾),这种矛盾性格易引发观众共鸣,京剧作为大众艺术,通过演绎太监故事,既能满足娱乐需求,又能暗喻社会批判(如揭露官场腐败),因而这类剧目经久不衰。