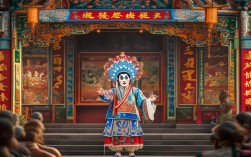

第一次听豫剧《拷红》,是跟着奶奶在村里的戏台下,那晚的月光亮得像水银,戏台上的红娘一身红衣,水袖一甩,唱腔像长了翅膀的箭,“嗖”地扎进心里,后来才知道,这出戏出自《西厢记》,讲的是红娘为崔莺莺和张生传书递简,被崔母拷问时,她不卑不亢,三言两语说动崔母应下婚事的故事,豫剧的《拷红》,把个小丫鬟的机敏伶俐、仗义执言,唱得活灵活现,成了我心中最鲜活的戏曲记忆。

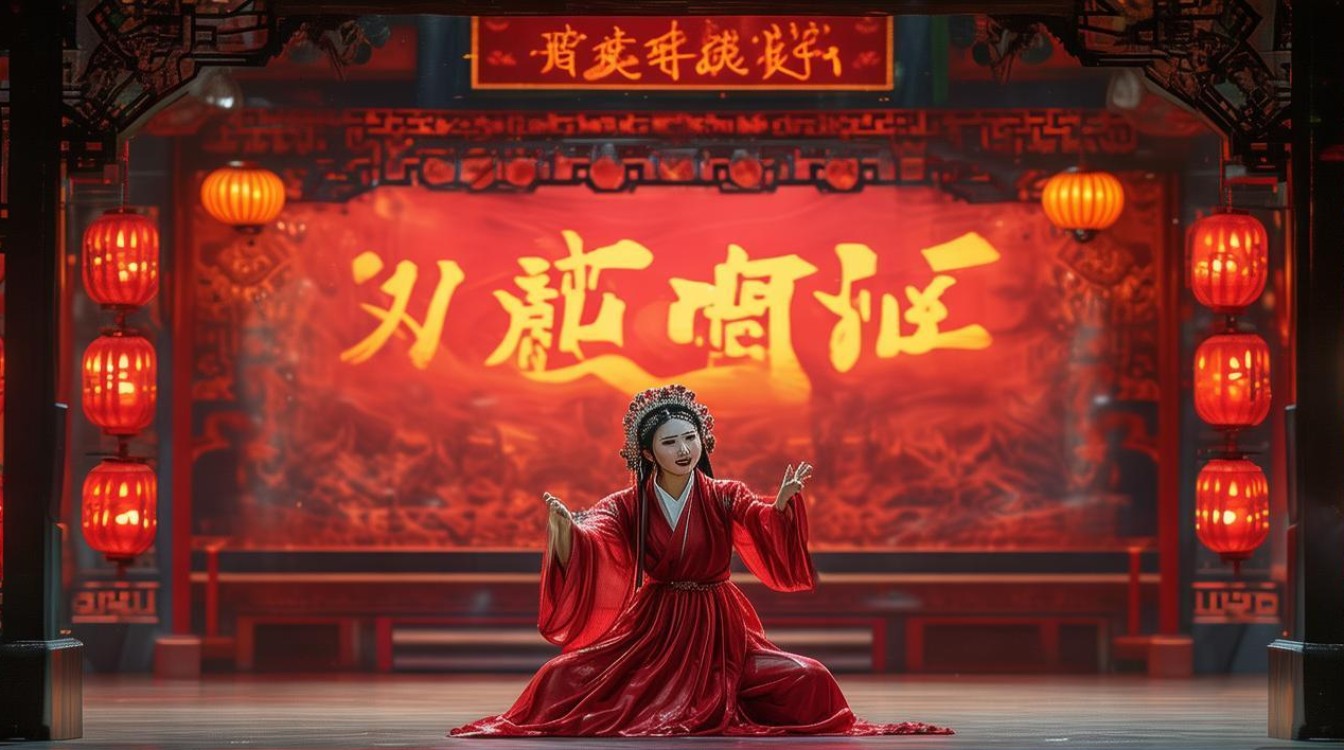

《拷红》的剧情不算复杂,却处处是戏,崔母背信弃义,赖掉张生与莺莺的婚约,莺莺又急又气,病倒在床,红娘看在眼里,急在心里,夜里冒雨去西厢送信,促成二人幽会,事发后,崔母怒气冲冲,把红娘叫到厅堂,要“拷问”她的“是非”,这“拷”字,是全戏的高光——不是严刑拷打,而是言语上的步步紧逼,红娘则以四两拨千斤,把崔母的理拧成自己的理,把“私会”说成“老夫人失信在先”,把“丫鬟多事”说成“为小姐终身着想”,唱词里全是老百姓的大白话,却藏着古人的智慧和戏文的美。

豫剧的唱腔,在《拷红》里把红娘的性格唱透了,红娘的唱,不像崔莺莺那样婉转哀怨,也不像张生那样文弱酸腐,她是脆生生的,带着河南话的爽利,像刚出锅的烫面油条,外焦里嫩,有嚼头,比如她被崔母质问时唱的“老母娘你且息怒容我禀告”,开头是平缓的叙述,像拉家常,越到后面越快,字字带棱,句句有刺,把“你赖婚,我传信,天经地义”的道理唱得铿锵有力,伴奏的二胡梆子也跟着“蹦跶”,像红娘心里那股不服输的劲儿,直往人耳朵里钻。

不同流派的演员,演红娘又各有千秋,我后来查资料才知道,常香玉先生的《拷红》,红娘是“辣”的,唱腔高亢,眼神带锋,像一团火,能把崔母的怒气烧成灰;陈素真先生的《拷红》,红娘是“智”的,唱腔柔中带刚,水袖轻扬间,把“以理服人”的机敏藏在眉眼;还有阎立品先生,她的红娘带着点“娇”,像邻家小妹,伶牙俐齿却不讨人嫌,这些版本,像河南的不同面食,都是豫味,却各有风味。

| 流派 | 代表演员 | 唱腔特点 | 红娘形象 |

|---|---|---|---|

| 常派 | 常香玉 | 高亢激越,爆发力强 | 辣、直、泼辣仗义 |

| 陈派 | 陈素真 | 柔中带刚,细腻含蓄 | 智、稳、以理服人 |

| 阎派 | 阎立品 | 婉约清新,娇俏灵动 | 娇、灵、伶俐可亲 |

听《拷红》,听的不仅是故事,更是红娘那股“小人物有大智慧”的劲儿,她只是个丫鬟,却敢对着主子讲道理,靠的不是胆大,是心里有“理”——为小姐着想,为情分坚持,更是对“守信”的坚守,这种“理”,不是书本上的大道理,是老百姓朴素的“良心”:谁对谁错,天在看,地在听,人心自有一杆秤,豫剧把这种“理”,唱成了戏,也唱成了做人的道理。

如今再听《拷红》,还是会想起戏台下的月光,奶奶跟着哼唱的调子,红娘的水袖好像还在眼前甩,那句“老夫人啊,你枉读诗书礼仪经”的唱词,像颗种子,在心里发了芽——原来最动人的戏,不是才子佳人的缠绵,是小人物挺直腰杆,为自己认定的道理,唱一曲响亮的豫剧。

FAQs

Q:《拷红》中红娘的性格特点是什么?

A:红娘的性格鲜明立体,核心是“机敏、仗义、聪慧”,她敢于打破主仆界限,为崔莺莺与张生的爱情奔走,面对崔母的拷问时,不怯懦、不退缩,而是以理据争,用“老夫人失信在先”的逻辑化解危机,体现了小人物的大智慧和反抗精神,同时她的语言活泼生动,带有市井气息,亲切可爱。

Q:豫剧《拷红》与其他剧种(如京剧)的《拷红》有何不同?

A:豫剧《拷红》更贴近生活,唱腔高亢激越,方言韵味浓厚,红娘的形象更“接地气”,突出其泼辣直爽的民间特质;京剧《拷红》则更偏重程式化表演,唱腔婉转,红娘形象更显文雅,带有文人的书卷气,整体风格更典雅,两者在剧情上大同小异,但艺术风格因地域文化差异而各具特色。