河南戏曲作为中原文化的重要载体,历经数百年发展,形成了以豫剧、曲剧、越调、大平调等为代表的剧种体系,其剧目浩如烟海,全本演出更是集中展现了戏曲艺术的完整叙事与深厚底蕴,在“河南戏曲大全剧全场”的视野下,既能看到传统经典的原汁原味,也能感受到当代创新的蓬勃活力。

河南戏曲的剧种各具特色,共同构成了丰富的艺术版图,豫剧是河南第一大剧种,形成于明末清初,以高亢激越、朴实豪放著称,代表全本剧目有《花木兰》《穆桂英挂帅》《秦香莲》《朝阳沟》等,花木兰》通过替父从军到凯旋归来的完整故事,展现了巾帼英雄的家国情怀,常香玉大师的“豫西调”演绎更成为经典,曲剧起源于清末民初的洛阳,唱腔婉转优美、贴近生活,全本戏如《卷席筒》《陈三两爬堂》《风雪配》等,多以民间故事为题材,生活气息浓厚,《卷席筒》中苍娃的善良与机智通过完整剧情深入人心,越调流行于河南南部,唱腔质朴苍凉,擅长历史题材,全本戏《诸葛亮吊孝》《李天宝吊孝》等,以诸葛亮、李天宝等历史人物为主线,凸显人物性格,大平调形成于明代,因用大梆子敲击而得名,气势恢宏,代表全本戏有《收姜维》《铡美案》《三哭殿》等,《收姜维》通过诸葛亮七擒孟获后的招贤故事,展现了忠义与智谋的碰撞。

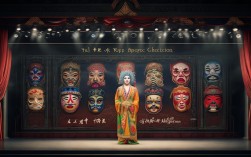

全本演出是河南戏曲艺术的集中呈现,其特点在于完整的故事架构、丰富的唱腔设计和细腻的表演程式,与传统折子戏相比,全本戏注重情节的连贯性与人物成长的完整性,如《朝阳沟》从银环下乡到扎根农村的全过程,通过“上山”“争锄”“照相”等经典场次,立体展现了青年人的理想与奋斗,唱腔中既有豫剧的激昂,也有对生活的细腻描摹,全本演出对演员的要求极高,需具备“唱、念、做、打”的综合能力,如《穆桂英挂帅》中“挂帅”一折,穆桂英从佘太君请帅到挂帅出征,唱腔从犹豫到坚定,身段从迟缓到矫健,需演员通过完整剧情层层递进,塑造人物弧光,全本戏的舞台呈现也极为考究,服饰、道具、灯光等元素需服务于剧情,如《三哭殿》中,唐太宗、长孙皇后、驸马等角色的服饰色彩区分身份,哭灵时的灯光暗场与唱腔悲怆相配合,强化了戏剧冲突。

近年来,河南戏曲全本戏的传承与创新持续推进,传统经典剧目被复排整理,如河南豫剧院推出的“经典全本工程”,通过整理老艺人的手稿、录音,还原《秦香莲》《七品芝麻官》等原貌;现代题材全本戏不断涌现,如《焦裕禄》《红旗渠》等,将时代精神融入戏曲形式,唱腔中融入豫剧与交响乐元素,舞台设计采用多媒体技术,吸引年轻观众,农村庙会、城市剧场、线上直播等多渠道演出,让全本戏走进更多人群,如河南卫视《梨园春》栏目推出的“全本戏专场”,通过电视传播让经典剧目焕发新生。

FAQs

问:河南戏曲全本演出和折子戏的主要区别是什么?

答:全本演出是完整呈现一部戏的全部情节,注重故事连贯性和人物塑造的完整性,通常时长2-3小时;折子戏则是从全本戏中选取经典片段,突出某一场景或唱段,时长较短(约30分钟),侧重展示演员的特定技艺(如唱功、身段),全本戏如《花木兰》,从替父从军到凯旋,情节完整;折子戏如《花木兰·刘大哥讲话理太偏》,仅聚焦“劝学”片段,以唱腔见长。

问:河南戏曲全本戏的传承面临哪些挑战?

答:主要挑战有三方面:一是观众老龄化,年轻群体对传统戏曲兴趣不足,导致市场萎缩;二是青年演员培养周期长,全本戏需扎实的基本功和舞台经验,部分青年演员更倾向于演折子戏;三是创新与传统的平衡,现代改编若过度追求形式创新,可能削弱戏曲的“本体韵味”,如唱腔过度西化、节奏过快,易失去传统韵味。