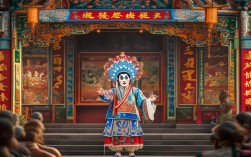

张冬梅,大连京剧院的领军人物,国家一级演员,工青衣、刀马旦,是当代京剧舞台上兼具传统底蕴与创新活力的代表性表演艺术家,自幼痴迷京剧的她,以“冬雪寒梅砺初心”的艺术追求,在四十余年的梨园生涯中,不仅将程派、梅派等京剧名派的精髓融会贯通,更以对角色的深刻塑造和对舞台的极致敬畏,成为大连京剧艺术的“活名片”,更肩负起传承与振兴地方戏曲文化的时代使命。

艺术之路:从“戏痴少女”到“京剧名家”

张冬梅的京剧启蒙始于童年,上世纪70年代末,年仅10岁的她考入大连艺术学校京剧班,师从京剧名家李毓芳、李维康等,主攻青衣兼习刀马旦,彼时,她便展现出对京剧艺术的惊人悟性——清晨练功时,她总是第一个到练功房,压腿、踢腿、跑圆场,一练就是三四个小时,汗水浸透练功服也在所不惜;课堂上,她不仅模仿老师的唱腔身段,更主动揣摩人物情感,常常对着镜子反复练习一个眼神、一个手势,直到精准传递角色内心。

1983年,张冬梅以优异成绩毕业,加入大连京剧院(原大连京剧团),正式开启职业京剧生涯,初登舞台时,她从《贵妃醉酒》中的杨玉环、《霸王别姬》中的虞姬等经典角色入手,在传统戏的打磨中夯实基础,为了演好“醉酒”的杨玉环,她特意观看梅兰芳大师的影像资料,反复揣摩“卧鱼”“衔杯”等绝活的细节,甚至向舞蹈老师学习水袖功,让每一个动作都兼具程式化的规范与人物化的灵动,1990年,她在新编历史剧《梁红玉》中饰演主角梁红玉,将刀马旦的英武与青衣的悲情融为一体,凭借“击鼓抗金”一折的高亢唱腔与刚劲身段,一举获得辽宁省京剧演员大赛金奖,崭露头角。

此后,张冬梅的艺术之路进入快车道,她先后向京剧表演艺术家刘长瑜、李炳淑等请教,在继承传统的同时大胆创新:2000年,她在新编京剧《海瑞罢官》中饰演海夫人,突破青衣“重唱轻做”的局限,加入大段念白与肢体表演,展现人物的刚正与隐忍;2015年,她领衔主演原创京剧《丝路长城》,饰演远嫁西域的公主“云裳”,将西域舞蹈元素与京剧身段结合,创造出“飞天水袖”等新程式,该剧入选国家艺术基金资助项目,并赴全国巡演30余场,让大连京剧的魅力走向全国,2021年,凭借在《穆桂英挂帅》中的精湛表演,她荣获第30届中国戏剧梅花奖,成为大连京剧界首位“梅花奖”得主,实现了艺术生涯的巅峰跨越。

艺术特色:以“情”化形,让传统角色“活”在当下

张冬梅的表演,最动人的是“情”与“技”的完美融合,她常说:“京剧的‘戏’不在招式多难,而在能不能让观众从你的眼神、唱腔里看见人物的心。”在塑造角色时,她从不满足于“照本宣科”,而是深入挖掘历史背景与人物心理,赋予经典角色新的生命力。

以她的代表作《贵妃醉酒》为例,传统演绎中杨玉环的“醉”多侧重雍容华贵,而张冬梅则加入了对人物命运的悲悯——当杨玉环独酌百花亭,她通过眼神从“期待”到“失落”再到“绝望”的细微变化,配合“四平调”唱腔中“海岛冰轮初转腾”的婉转与“皓月当空恰便是嫦娥离月宫”的凄清,将一个被帝王辜负的深宫女性的孤独与无奈展现得淋漓尽致,有评论家评价:“张冬梅的杨玉环,不是‘醉在酒里’,而是‘醉在情里’,让观众在美的享受中读懂人物的悲剧。”

在刀马旦表演上,张冬梅同样追求“形神兼备”,她在《穆桂英挂帅》中的“捧印”一折,既有刀马旦的飒爽英姿(如“打出手”的精准利落),又融入青衣的沉稳大气——当穆桂英接过帅印,她通过一个“亮相”,眼神从犹豫到坚定,配合唱腔“猛听得金鼓响画角声震”,展现出“我不挂帅谁挂帅”的家国情怀,让观众热血沸腾,她的嗓音条件得天独厚,音域宽广,音色醇厚,无论是程派的幽咽婉转,还是梅派的圆润明亮,她都能驾驭自如,形成了“刚柔并济、情韵兼备”的个人风格。

为了推动京剧艺术创新,张冬梅还积极探索“京剧+”的融合路径,她参与创作的小剧场京剧《青蛇》,将传统京剧与话剧、舞蹈等元素结合,用现代视角解读经典传说,吸引了许多年轻观众;她主演的京剧主题音乐会“国韵流芳”,通过交响乐伴奏与京剧选段的结合,让京剧以更时尚的面貌走进高校、走进社区,这些尝试不仅拓宽了京剧的表现形式,更让这门古老艺术在当代焕发新生。

传承使命:为大连京剧“培根铸魂”,让艺术薪火相传

作为大连京剧院的副院长、艺术总监,张冬梅深知“一花独放不是春”,近年来,她将大量精力投入到京剧传承与人才培养中,牵头成立“大连京剧院青年剧团”,亲自带徒传艺,为年轻演员“把脉开方”。

她针对青年演员“重技巧、轻体验”的问题,开创了“角色体验式教学法”:让年轻演员在排演《霸王别姬》前,先阅读《史记·项羽本纪》,了解楚汉相争的历史背景;排演《贵妃醉酒》时,组织她们观看昆曲《长生殿》、电影《杨贵妃》,从不同艺术形式中汲取灵感,她常对徒弟说:“学戏要先学做人,只有真正理解人物,才能演活人物。”在她的指导下,青年演员王璐、李响等人在全国青年京剧演员大赛中屡获佳绩,大连京剧院的人才梯队逐渐形成。

张冬梅积极推动“京剧进校园”“京剧进社区”等公益活动,她带领剧院演员走进大连市中小学,开设京剧体验课,教孩子们唱京剧、画脸谱;在社区文化广场举办“京剧名家名段演唱会”,让居民在家门口就能欣赏到原汁原味的京剧,这些活动不仅普及了京剧知识,更培养了一大批“小戏迷”“老戏迷”,为京剧艺术扎根民间奠定了基础,2023年,她主导的“京剧传承教育基地”项目入选辽宁省文化惠民工程,惠及上万名青少年。

张冬梅还致力于挖掘整理大连地方京剧资源,她带领团队走访老艺人,抢救濒临失传的传统剧目《渡江》《雁荡山》等,通过录音录像、整理剧本等方式,让这些珍贵资料得以保存,她推动大连京剧院与国内外院团交流合作,邀请京剧名家来连演出,组织剧院演员赴海外参加“中国文化年”活动,让大连京剧成为连接中外文化的重要桥梁。

荣誉与认可:用实力铸就“京剧行家”的金字招牌

张冬梅的艺术成就与社会贡献,得到了业界的广泛认可,她曾获“文华表演奖”“中国京剧艺术节表演奖”“辽宁省德艺双馨艺术家”等荣誉,当选辽宁省政协委员、大连市戏剧家协会副主席,并享受国务院政府特殊津贴,这些荣誉的背后,是她对京剧艺术数十年如一日的坚守与付出。

对于未来,张冬梅有着清晰的规划:“我希望能再干十年,一方面继续在舞台上塑造更多好角色,另一方面要把大连京剧的‘火种’传下去,让这门艺术在大连这片土地上生生不息。”从舞台中央到幕后讲台,从传统经典到创新探索,张冬梅用行动诠释了“传承不守旧,创新不离根”的艺术理念,成为新时代京剧艺术守正创新的践行者。

相关问答FAQs

问:张冬梅在表演京剧时,如何平衡传统程式与个人创新的关系?

答:张冬梅认为,传统程式是京剧的“根”,创新则是京剧的“魂”,她强调“守正”为先,在表演中严格遵循京剧的“四功五法”,如唱腔要符合流派规范,身段要符合人物身份;在此基础上,她结合自己对角色的理解进行创新,比如在《丝路长城》中加入西域舞蹈元素,是为了更好地表现人物的文化背景,而非为创新而创新,她常说:“创新不是天马行空,而是要让程式为人物服务,让观众在熟悉中看到惊喜。”

问:作为大连京剧院的领军人物,张冬梅如何看待京剧艺术在当代的传承与发展?

答:张冬梅认为,京剧传承需要“两条腿走路”:一方面要“抓传承”,通过老带新、整理传统剧目等方式,守住京剧的“根与魂”;另一方面要“抓普及”,通过创新表演形式、走进年轻群体等方式,让京剧“活”在当下,她主张“京剧+”的融合路径,比如将京剧与流行音乐、数字技术结合,打造符合当代审美的京剧作品;重视青少年教育,通过校园京剧社团、体验课等方式,培养“未来的观众”,她坚信,只要京剧人坚守初心、勇于创新,这门古老艺术就一定能在新时代焕发新的光彩。