京剧武戏作为京剧艺术中的重要分支,以其跌宕起伏的情节、高难度的技艺和鲜明的节奏感,成为舞台上极具观赏性的表演形式,而在武戏的伴奏中,“四击头”是一种不可或缺的锣鼓经,它以简洁有力的四下敲击,成为武戏动作节奏的“指挥棒”,既烘托了舞台气氛,又精准引导着演员的表演,是京剧武戏程式化美学的重要体现。

“四击头”从名称上看,指的就是由四下打击乐组合而成的节奏段落,其乐器构成通常以板鼓为核心,配合大锣、小锣和铙钹,通过不同力度的敲击和错落有致的节奏组合,形成独特的听觉效果,第一击多由板鼓领奏,声音清脆而短促,起到“起势”的作用,如同发令枪一般,提示演员即将进入关键动作;第二击通常由大锣承接,声音洪亮饱满,为动作铺垫情绪;第三击可能加入小锣或铙钹,节奏略微加快,增加紧张感;第四击则常是全乐队合奏,声音高亢激越,标志着动作的定格或高潮的到来,这四下敲击并非简单的机械重复,而是根据剧情需要和人物性格,在力度、速度和音色上不断变化,形成丰富的表现力。

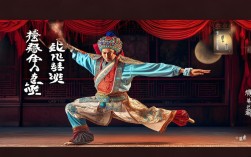

在京剧武戏中,“四击头”的应用场景极为广泛,几乎贯穿于所有关键动作环节,最典型的莫过于“亮相”——这是武戏演员塑造人物形象的重要手段,通过一个极具雕塑感的静态姿势,展现人物的气质、身份或内心状态,在“亮相”前,“四击头”会以逐渐增强的节奏引导演员完成一系列动态动作:比如武将“起霸”前的整冠、束带、提甲、跨步,侠客“走边”中的蹑足、观望、腾跃,这些动作的起始、转折和停顿,都与“四击头”的鼓点严丝合缝,例如在《长坂坡》中,赵云在千军万马中救出阿斗后,有一个“怀抱婴儿、怒目圆睁”的亮相,此时鼓师会敲击出沉稳而有力的“四击头”,前三下配合赵云转身、勒马、调整姿势的动作,第四下重锣落下,演员瞬间定格,眼神中透着疲惫与坚毅,将“常山赵子龙”的勇猛形象刻画得淋漓尽致。

除了亮相,“四击头”还常用于武打场面的关键衔接,在京剧武戏中,打斗并非单纯的肢体对抗,而是经过艺术化处理的“对子”,如“把子功”中的“枪架子”“刀把子”,这些动作的起承转合需要锣鼓经的引导。“四击头”可以在激烈的对打中突然插入,起到“刹车”的作用:比如两位演员正在快速对枪,突然鼓点一收,演员同时定格,形成“亮相对视”,既避免了动作的冗长,又通过短暂的停顿增强了戏剧张力,在《挑滑车》中,高宠连续挑翻十一辆滑车后,力竭而亡,此时的“四击头”会以急促而沉重的节奏,配合高宠从马上跌落的动作,最后一记闷锣,象征英雄的陨落,让观众在强烈的听觉冲击中感受到悲剧氛围。

“四击头”的表现力还体现在对不同人物性格的塑造上,同样是亮相,正面英雄与反面奸臣的“四击头”节奏截然不同,群英会》中的周瑜,作为儒将,亮相时的“四击头”节奏较为舒缓,鼓点清亮,配合其潇洒的台步和自信的眼神,展现其“雄姿英发”的形象;而《霸王别姬》中的项羽,作为悲剧英雄,亮相时的“四击头”则更显沉重,鼓点浑厚,配合其昂首阔步的动作,透出一股“力拔山兮气盖世”的霸气与无奈,这种节奏的差异,使得“四击头”成为刻画人物内心世界的“有声语言”。

为了更直观地展现“四击头”在不同情境下的节奏特点,以下通过表格对比其常见类型及应用场景:

| 节奏类型 | 鼓点特点(拟声) | 常用剧目 | 动作示例 | 情绪氛围 |

|---|---|---|---|---|

| 沉稳型 | 咚 大台 咚 大台 | 《长坂坡》《定军山》 | 武将整冠勒马、亮相 | 庄重、威严 |

| 急促型 | 咚 哒 咚 哒 仓 | 《三岔口》《四杰村》 | 夜行潜行、快速对打 | 紧张、激烈 |

| 悲壮型 | 咚 咚 咚 仓—— | 《霸王别姬》《野猪林》 | 英雄末路、跌倒定格 | 沉重、悲怆 |

需要强调的是,“四击头”并非孤立存在的锣鼓经,它与京剧的“唱、念、做、打”融为一体,共同构成完整的舞台表演,演员的动作必须严格遵循鼓点的节奏,做到“鼓动身动,鼓止身止”,这种“合拍”不仅是技艺的体现,更是京剧“程式化”美学的核心——通过高度规范化的节奏与动作,实现“以形传神”的艺术效果,对于鼓师而言,“四击头”的运用考验其对剧情的理解和与演员的默契,需要根据演员的体型、年龄、行当特点,调整敲击的力度和速度,真正达到“鼓走人心,人随鼓走”的境界。

从历史渊源来看,“四击头”的形成与京剧武戏的发展密切相关,早期京剧武戏多受徽剧、汉剧影响,其锣鼓经相对简单,随着京剧艺术的成熟,武戏的表演内容不断丰富,对节奏的要求也越来越高,“四击头”在吸收各剧种锣鼓经精华的基础上,逐渐形成了独特的程式,成为京剧武戏的“标志性语言”,它不仅是舞台伴奏的工具,更是京剧艺术“无声不歌,无动不舞”理念的生动写照——即使是最简单的四下敲击,也承载着丰富的情感信息和审美内涵。

“四击头”作为京剧武戏的灵魂节奏,以简洁的四个音符,串联起演员的每一个精彩动作,点燃了整个舞台的激情,它既是时间的刻度,也是情感的催化剂,更是京剧艺术“虚实结合、形神兼备”美学传统的集中体现,在铿锵的鼓点中,我们看到的不仅是高难度的技艺展示,更是中华文化中“以简驭繁、以韵传神”的智慧与美学追求。

FAQs

问:为什么京剧武戏的亮相前几乎都会用“四击头”?

答:亮相是武戏演员塑造人物的关键瞬间,通过静态姿势展现人物气质与内心,而“四击头”的四下鼓点具有明确的节奏引导性:第一下起势提醒演员准备,第二、三下铺垫情绪并完成动态动作的转折,第四下重音定格,恰好与演员亮相的“瞬间静止”形成完美契合,这种“动—静—动”的节奏变化,既能突出亮相的视觉冲击力,又能让观众在鼓点的引导下聚焦于人物神态,从而强化舞台表现力。“四击头”的程式化运用也符合京剧“有规矩成方圆”的美学原则,使不同演员的亮相具有统一的审美标准。

问:“四击头”在不同行当(如生、旦、净、丑)的运用有何区别?

答:“四击头”的运用会根据行当特点调整节奏与情绪,以契合人物性格:

- 生行(老生、小生、武生):武生如《挑滑车》的高宠,鼓点刚劲有力,节奏沉稳,突出勇猛;老生如《空城计》的诸葛亮,亮相时鼓点略缓,配合其羽扇纶巾的儒雅,体现智谋;小生如《群英会》的周瑜,鼓点轻快,展现风流倜傥。

- 旦行(青衣、花旦、刀马旦):刀马旦如《穆桂英挂帅》的穆桂英,鼓点兼具柔美与力度,突出英姿飒爽;青衣较少用“四击头”,若用则节奏舒缓,体现端庄。

- 净行(花脸):如《霸王别姬》的项羽,鼓点浑厚沉重,配合夸张的身段,凸显霸气与悲壮;曹操等奸臣则鼓点带有一丝阴鸷,通过节奏的微妙变化暗示人物性格。

- 丑行:如《三岔口》的刘利华,鼓点轻快诙谐,配合滑稽动作,突出喜剧效果。

总体而言,行当不同,“四击头”的节奏、力度和情绪基调均有差异,核心是服务于人物形象的塑造。