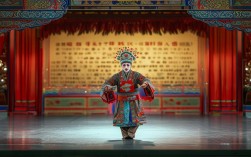

京剧武打戏曲片段是京剧艺术中极具观赏性与技术性的组成部分,它以武术为基础,融合舞蹈、杂技等表演形式,通过程式化的动作设计,将人物性格、故事情节与舞台美感巧妙结合,形成独特的艺术魅力,从历史渊源看,京剧武打的发展与京剧的形成密不可分,清代中叶,徽班进京后,广泛吸收昆曲、弋阳腔、梆子腔等剧种的长处,其中武戏表演逐渐成为徽班的重要特色,早期武打多受民间武术和武术戏影响,动作质朴刚劲,注重实战性;随着京剧艺术的成熟,武打在保留武术内核的基础上,不断融入舞蹈的韵律与表演的写意,形成了“武戏文唱”的美学追求,强调“形似”与“神似”的统一,既要展现高超的技艺,又要传递人物的情感与故事的张力。

京剧武打的表演具有鲜明的程式化特征,其动作设计多源于生活,又经过艺术提炼与夸张,形成了一套固定的表演范式,常见的武打程式包括“起霸”“走边”“翻跌”“开打”等。“起霸”是表现武将出征前整装待发的仪式性动作,通过整冠、束带、抬腿、亮相等组合,展现人物的威武气概,如《长坂坡》中赵云的“起霸”,便通过稳健有力的动作凸显其老将的沉稳与勇猛。“走边”则多用于表现侠客、义士夜间潜行的场景,通过蹑足、探身、甩发等动作,配合轻快的锣鼓点,营造出紧张神秘的氛围,如《恶虎村》黄天霸的“走边”,动作轻灵敏捷,尽显其江湖侠客的机警。“翻跌”是武打中的高难度技巧,包括“抢背”“云里翻”“僵尸”等,通过身体的翻滚、跳跃、跌扑,展现激烈的打斗场面或人物的受伤状态,如《挑滑车》中高宠挑车失败后的“坠马”,通过连续的翻跌动作,表现其力竭而亡的悲壮。“开打”是武打的核心,指双方或多方的对打场面,根据使用器械不同,可分为“把子功”和“徒手打”,把子功”又分“长把子”(如大刀、长枪)、“短把子”(如单刀、双锤)等,每种器械都有对应的对打套路,如《三岔口》的“摸黑打”,虽在明亮的舞台上,却通过演员精准的摸、打、躲、闪动作,营造出黑暗中搏斗的紧张感,充分体现了京剧“以虚代实”的表演智慧。

经典剧目中的武打片段,是京剧武打艺术的集中体现,每一出戏都有其独特的武打设计与人物塑造。《长坂坡》中的“赵云救主”是武老生的代表作,赵怀抱幼主,在曹军七进七出,通过“大枪花”“串马”“踢腿”等动作,结合急促的锣鼓点,展现其武艺超群与忠勇双全,尤其在“四将围挡”一场,赵云以一敌四,每个将领的兵器与打法各不相同,赵云则随机应变,枪法变幻莫测,既表现了打斗的激烈,又凸显了人物临危不乱的镇定。《挑滑车》是武花脸的看家戏,描写岳家军大将高宠连续挑翻多辆滑车,最终因力竭坠马,其中的“挑车”片段,高宠手持大枪,通过“跳马”“跨腿”“挑枪”等高难度动作,将力量与技巧完美结合,尤其是“云里前桥挑枪”等技巧,展现了演员惊人的腰腿力量与控制力,成为京剧武打中的经典场面。《三岔口》则是“短打武生”的代表作,全剧在黑暗环境中展开,刘利华与任堂惠通过摸黑对打,运用“摔跤”“顶功”“快速翻滚”等技巧,将打斗的紧张感与喜剧性融为一体,演员通过精准的动作与默契的配合,让观众在“看不见”的表演中感受到“看得见”的激烈,充分体现了京剧“无动不舞”的美学原则。《雁翎甲》中的“时迁盗甲”,则是“武丑”的独门绝活,时迁通过“倒毛”“云里翻”“偷鸡”等轻巧动作,配合滑稽的表情与身段,将盗甲过程中的机敏与诙谐展现得淋漓尽致,打破了武打只重刚猛的刻板印象,展现了京剧武打的多样性。

京剧武打的技术技巧是演员长期苦练的结果,需要扎实的基本功与丰富的舞台经验,其技巧可分为“把子功”“毯子功”和“跟头功”三大类,每种技巧都有严格的训练规范与舞台应用,以下通过表格简要介绍主要技巧的分类与特点:

| 技巧类别 | 具体名称 | 动作描述 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 把子功 | 单刀枪 | 一人持单刀,一人持长枪,对攻中展现刀法枪法的刚柔变化 | 《挑滑车》《长坂坡》 |

| 双刀枪 | 双刀方进攻,长枪方防守反击,动作快速连贯,节奏明快 | 《武松打店》《林冲夜奔》 | |

| 大刀花 | 单手持大刀,通过抡、劈、砍、撩等动作,展现力量与气势 | 《通天犀》《收关胜》 | |

| 毯子功 | 抢背 | 身体向前倾斜,以肩背着地向前翻滚,常表现跌倒或受击 | 《落马湖》《艳阳楼》 |

| 云里翻 | 在空中完成360度翻转后落地,分“前空翻”“后空翻”,展现高难度技巧 | 《三岔口》《雁翎甲》 | |

| 僵尸 | 身体向后挺直倒地,常表现人物突然受伤或惊吓,需控制身体姿态 | 《野猪林》《杀四门》 | |

| 跟头功 | 串小翻 | 连续向后小翻,动作轻快灵活,常用于表现人物的急促移动或打斗前的准备 | 《四杰村》《八大锤》 |

| 踺子扑虎 | 先做侧手翻(踺子), followed by 前扑落地,展现爆发力与协调性 | 《恶虎村》《嘉兴府》 | |

| 轮番跟头 | 连续完成多个不同类型的跟头,如“小翻”“前扑”“后空翻”,展现演员的体力与技巧 | 《挑滑车》《金钱豹》 |

京剧武打的文化内涵,远不止于技艺的展示,更是人物性格与故事主题的外化,通过不同的武打风格,可以直观地感受到人物的身份、情感与命运,如老生戏中的武打,多强调“稳、准、狠”,动作沉稳大气,凸显将领的威严与忠诚;武生戏则注重“勇、猛、捷”,动作刚劲矫健,展现英雄的豪迈与果敢;武丑戏的武打则偏向“滑、巧、趣”,动作轻快诙谐,突出人物的机敏与幽默,京剧武打还蕴含着“虚实相生”的美学理念,舞台上的一桌一椅、一鞭一马,通过演员的武打动作,便可幻化千军万马、高山峻岭,这种“以形写神”“以少胜多”的表演方式,体现了中国传统艺术对“意境”的追求,阳平关》中,黄忠与夏侯渊的对打,虽无复杂的布景,却通过“马趟子”(骑马动作的模拟)、“对枪”等程式,让观众感受到两军对垒的紧张氛围;《虹桥赠珠》中的“水打武戏”,通过演员的翻滚、跳跃与水袖的挥舞,模拟水中搏斗的场景,虽无一滴水,却让观众仿佛置身波涛之中,这正是京剧武打“写意”美学的生动体现。

京剧武打戏曲片段作为京剧艺术的重要载体,不仅凝聚了历代艺人的智慧与心血,更是中国传统文化的瑰宝,它通过精湛的技艺、程式的动作与深刻的文化内涵,将故事、人物与美感融为一体,给观众带来视觉与心灵的双重震撼,在当代,京剧武打仍在不断创新与发展,既保留传统精髓,又融入现代审美,继续绽放着独特的艺术魅力。

FAQs

-

问:京剧武打和影视武打有什么区别?

答:京剧武打与影视武打在表演理念、表现形式和审美追求上有本质区别,京剧武打强调“程式化”与“写意性”,动作多源于生活但经过艺术提炼,如“起霸”“走边”等固定程式,注重“形神兼备”,通过夸张的动作、节奏的把控传递人物情感与故事氛围,舞台上的打斗多“以虚代实”,如《三岔口》的摸黑打斗,靠演员的表演营造环境,影视武打则更注重“写实性”与“视觉冲击力”,通过镜头剪辑、特写镜头、威亚、替身等技术手段,展现逼真的打斗场面,追求让观众身临其境,如电影《卧虎藏龙》中的打斗,强调动作的真实感与画面的冲击力,京剧武打是“当场表演”,演员需具备扎实的基本功,影视武打则可通过后期剪辑弥补演员的不足。 -

问:京剧武打演员需要具备哪些基本功?

答:京剧武打演员需要具备“四功五法”(唱、念、做、打与手、眼、身、法、步)的全面修养,尤其以“打”为核心,需掌握扎实的把子功、毯子功和跟头功,把子功是器械使用的基本功,包括刀、枪、剑、戟等兵器的套路与对练,要求动作精准、有力且富有节奏感;毯子功是身体翻跌的基本功,如抢背、云里翻、僵尸等,需长期训练以掌握身体的控制力与柔韧性;跟头功是跳跃翻腾的基本功,如串小翻、踺子扑虎、轮番跟头等,要求动作轻盈、连贯且落地稳健,演员还需具备良好的腰腿力量、耐力与舞台表现力,能在激烈的武打中融入人物情感,做到“武戏文唱”,避免为技巧而技巧,最终实现技艺与艺术的统一。