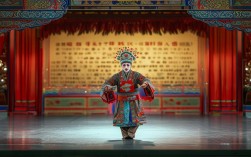

周信芳(1895-1975)作为京剧“麒派”艺术的创始人,其艺术成就不仅在于“唱念做打”的全面革新,更在于他对京剧伴奏体系的深度构建与革新,在长达六十余年的舞台实践中,周信芳以“表演与伴奏共生”为核心,将伴奏从传统的“伴唱”提升为“塑形”的艺术手段,形成了独具特色的“周信芳京剧伴奏系列”,这一体系不仅是京剧伴奏艺术的里程碑,更是“以戏带乐、以乐促戏”理念的集中体现,深刻影响了后世京剧的创作与表演生态。

伴奏与表演的“一体两翼”理念

周信芳始终强调“无伴奏不表演,无表演不伴奏”,伴奏并非表演的附属,而是与“唱念做打”共同构成人物塑造的“一体两翼”,在念白中,他要求伴奏精准捕捉人物语言的节奏与情绪:如《徐策跑城》中“湛湛青天”的韵白,通过鼓师“轻击、重击、缓击”的变化,配合京胡的“垫头”(短促的过门),既强化了老臣的激愤,又凸显了步伐的蹒跚;在唱腔中,他提出“伴奏要懂演员的气口,演员要懂乐器的性能”,如《萧何月下追韩信》中“是三生有幸”的“巧腔”,琴师需以“滑音”模拟老迈的声线,以“颤音”传递内心的焦虑,形成“唱中有乐、乐中有唱”的融合状态,这种“一体两翼”的理念,打破了传统伴奏“被动跟随”的局限,使伴奏成为表演的“第二声部”,共同推动叙事与抒情。

乐队编制与乐器特色的融合创新

在传统京剧文场(京胡、月琴、三弦、笛子等)与武场(板鼓、大锣、小锣、铙钹等)的基础上,周信芳根据剧目风格与人物需求,对乐队编制进行了针对性调整,形成了“主次分明、刚柔相济”的伴奏特色。

传统与创新的乐队配置对比

| 类别 | 传统编制 | 周信芳调整后编制 | 调整目的 |

|---|---|---|---|

| 文场 | 以京胡为核心,辅以月琴、三弦 | 增加中阮、低胡(《义责王魁》);笛子替代部分三弦(《清风亭》) | 增强唱腔厚度,表现悲愤情绪;柔化节奏,烘托凄凉氛围 |

| 武场 | 板鼓主导,大锣、小锣、铙钹固定 | 加入碰钟(《徐策跑城》)、大堂鼓(《明末遗恨》) | 强化人物动作的“顿挫感”;渲染战争/灾难的宏大场面 |

在《义责王魁》中,为表现王魁的负心与张氏的悲愤,文场加入中阮,以“浑厚的低音”衬托唱腔的苍凉,武场则通过“大锣的闷击”象征命运的无情;而在《清风亭》中,笛子的悠扬音色替代了部分三弦的“硬朗”,与张元秀的“苍老念白”形成呼应,强化了“老来无靠”的悲剧感,这种“因戏配器”的思路,使乐器不再是单纯的“音色载体”,而是成为塑造人物、传递情绪的“叙事工具”。

代表剧目中的伴奏处理典范

周信芳的伴奏体系在不同剧目中呈现出鲜明的个性化特征,通过“节奏变化”“乐器对话”“情绪烘托”等手法,与表演深度融合。

典型剧目伴奏手法解析

| 剧目 | 核心情节 | 伴奏手法 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 《乌龙院》 | 宋江与阎惜姣对峙 | 文场京胡以“急促的快弓”配合念白的“冷笑”,武场小锣“碎击”模拟心跳 | 紧张氛围中凸显宋江的“外强中干”,阎惜姣的“步步紧逼” |

| 《明末遗恨》 | 崇祯帝自缢煤山 | 二黄导板转回龙,京胡以“低沉的滑音”+武场“慢击大锣” | 末代帝王的绝望与苍凉,节奏如“步履蹒跚” |

| 《萧何月下追韩信》 | 萧何策马追赶 | 文场月琴“轮指”模拟马蹄声,武场板鼓“快击”+小锣“脆击” | 急切情绪的具象化,推动“追”的戏剧张力 |

以《乌龙院》为例,当宋江念出“阎惜姣啊!”时,伴奏并非简单停顿,而是以京胡“短促的垫头”+鼓师“轻击板鼓”,形成“话未到,意已至”的效果;阎惜姣撕信时,大锣的“炸音”配合她的“尖利笑声”,将矛盾推向高潮,这种“伴奏即表演”的处理,使观众在“听”中“见”人物,在“乐”中“感”情绪。

对后世伴奏艺术的影响

周信芳的伴奏体系打破了“重唱轻奏”的传统观念,推动了京剧伴奏从“技艺”向“艺术”的升华,他培养的琴师(如李慕良)、鼓师(如杭子和)均成为流派伴奏的代表人物,其“以戏为中心”的理念成为后世乐队创作的准则,他对乐器配置的创新(如中阮、低胡的引入),为现代京剧伴奏的“交响化”提供了早期实践;而“伴奏与表演互动”的思路,更影响了戏曲电影、舞台剧等跨媒介艺术形式,使京剧伴奏的生命力超越了舞台本身。

相关问答FAQs

Q1:周信芳京剧伴奏系列与传统京剧伴奏的主要区别是什么?

A:区别主要体现在三个层面:一是理念上,传统伴奏以“托腔保调”为核心,被动跟随唱腔;周信芳则强调“伴奏是表演的延伸”,主动参与人物塑造,二是功能上,传统伴奏侧重“烘托气氛”,周信芳伴奏则承担“叙事推进”(如《萧何月下追韩信》中用月琴模拟马蹄),三是乐器配置上,传统编制相对固定,周信芳根据剧目需求灵活增减乐器(如《义责王魁》加入中阮),使乐器成为“角色的一部分”。

Q2:周信芳对京剧文场乐器(如京胡)的演奏技巧有哪些创新?

A:周信芳对京胡演奏的核心创新是“气口与揉弦的戏剧化处理”,传统京胡揉弦以“圆润”为主,他则要求根据人物年龄、情绪调整揉弦力度:如《徐策跑城》中,用“颤抖的揉弦”模拟老臣的声线;《明末遗恨》中,用“压抑的揉弦”表现崇祯的绝望,他首创“断弓技巧”,在念白间隙以“京胡短音”填补空白,形成“话中有乐”的节奏感,增强了表演的连贯性。