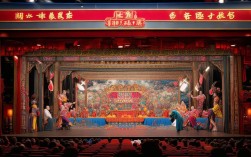

小白菜戏曲是中国传统戏曲中极具代表性的经典剧目之一,尤其以评剧版本的传播最为广泛,其凄婉动人的故事和细腻深沉的表演,使其成为反映封建社会底层女性悲剧命运的代表作,剧目源于清末民间的真实事件原型,经过历代艺人的艺术加工,逐渐从民间说唱发展为成熟的戏曲舞台作品,至今仍活跃在戏曲舞台上,深受观众喜爱。

小白菜的故事背景设定在清末的河北农村,主角小白菜幼年丧母,父亲续弦后备受继母虐待,成年后嫁给年轻的农民杨五郎为妻,杨五郎为谋生常年在外,小白菜独自在家,与邻居李三郎(一说为村中塾师)互生怜悯,仅止于邻里帮扶,村中恶霸觊觎小白菜美色,加之封建宗族势力的构陷,小白菜被诬陷与李三郎通奸并谋害亲夫,最终在昏聩的官府审判下含冤而死,剧情通过小白菜从天真少女到冤魂索命的转变,深刻揭露了封建礼教对女性的压迫、司法制度的腐败以及底层人民在苦难中的挣扎。

在艺术特色上,不同剧种的《小白菜》各具魅力,尤其在唱腔和表演上形成了鲜明的风格差异,以下为不同剧种版本的艺术特点对比:

| 剧种 | 唱腔特点 | 表演风格 | 代表流派/演员 |

|---|---|---|---|

| 评剧 | 以“大口落子”为基础,悲凉婉转,节奏自由,善于运用“哭腔”表现人物内心痛苦 | 注重生活化表演,身段细腻,眼神传递情感丰富 | 新凤霞、小白玉霜流派,新派《小白菜》最具代表性 |

| 京剧 | 唱腔高亢激越,以西皮二黄为主,板式变化丰富,拖腔悠长 | 程式化动作严谨,通过水袖、台步等程式化语言塑造人物 | 程派(程砚秋)等曾有改编版本,侧重悲剧的戏剧冲突 |

| 越剧 | 唱腔抒情柔美,弦下腔为主,旋律婉转,擅长表现女性细腻情感 | 表演柔美细腻,以“手眼身法步”的协调传递人物情绪 | 袁雪芬、傅全香等曾演绎,更侧重内心独白与情感抒发 |

评剧版本的《小白菜》之所以成为经典,离不开新凤霞等艺术家的创新贡献,新凤霞在传统“大口落子”的基础上,融入了京剧、梆子等剧种的唱腔元素,创造出“新派”唱腔,其嗓音甜亮、吐字清晰,在演唱“小白菜”冤狱时的哭腔如泣如诉,将人物的绝望与悲愤展现得淋漓尽致,表演上,她通过“跪官”“碰壁”等经典身段,结合眼神与微表情的细节处理,使小白菜的形象立体丰满,既有农村少女的纯真,又有被压迫者的坚韧,最终成为评剧艺术的标志性人物。

《小白菜》的流传不仅在于其艺术感染力,更在于其深刻的社会意义,剧目通过小白菜的个人悲剧,折射出封建社会中女性作为“附庸”的悲惨命运——她们无法掌握自己的命运,稍有逾越礼教的行为便会被构陷、迫害,最终成为封建伦理和权力斗争的牺牲品,剧目也揭露了官场的黑暗与司法的不公,对现实社会进行了尖锐的批判,具有强烈的人民性和思想性。

时至今日,《小白菜》仍被不同剧种的演员不断搬演,成为戏曲教学和传承的重要剧目,其故事也被改编为影视、话剧等多种艺术形式,影响了一代又一代观众,让“小白菜”这一形象成为中国传统文化中反抗压迫、追求正义的象征。

相关问答FAQs

Q1:《小白菜》与《窦娥冤》在主题上有何相似之处?

A:两者均以“冤案”为核心主题,通过女性主角的悲惨遭遇揭露封建社会的黑暗。《窦娥冤》中窦娥被诬陷“杀父害婆”,临刑前发出“六月飞雪”的誓言,最终感天动地;《小白菜》中小白菜被诬陷“通奸杀夫”,含冤而死,魂魄索冤,两者都批判了封建司法的腐败、礼教的虚伪,歌颂了底层女性的反抗精神,体现了戏曲“惩恶扬善”的教化功能。

Q2:为什么评剧版本的《小白菜》流传最广?

A:评剧起源于河北农村,语言通俗,唱腔贴近民间生活,与《小白菜》的故事背景(河北农村)高度契合,易被观众接受,新凤霞等艺术家在唱腔、表演上的创新,使剧目兼具艺术性与观赏性,如新派唱腔将悲情与抒情结合,既有爆发力又有感染力,适合表现小白菜的复杂情感,评剧在近代的普及程度较高,通过舞台演出、唱片传播等方式,《小白菜》得以广泛流传,成为评剧的“看家戏”之一。