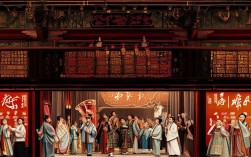

京剧作为中国戏曲的集大成者,其唱词是戏曲文学与音乐表演交融的核心载体,既承载着传统文化的深厚底蕴,又通过精妙的语言艺术塑造人物、推动剧情,京剧唱词的体制融合了“曲牌体”与“板式体”的双重特点,既有传统戏曲的格律规范,又因表演需求灵活多变,形成了独特的艺术魅力。

京剧唱词的结构以“句”为基础,以“段”为单位,通过不同板式的组合构成完整的唱腔,其句式以七言、十言为主,兼具长短句的自由变化,既符合“诗化语言”的韵律美,又贴近口语的自然流畅,例如传统剧目《空城计》中诸葛亮的唱段“我正在城楼观山景,耳听得城外乱纷纷”,采用七字句,平仄协调,朗朗上口;而《贵妃醉酒》中的“海岛冰轮初转腾,见玉兔又早东升”,则以十字句铺陈意境,语言典雅又不失灵动,这种句式的灵活运用,使唱词既能承载叙事功能,又能通过节奏变化传递人物情感。

题材上,京剧唱词多取材于历史演义、民间传说、古典文学,如《三国演义》《水浒传》《杨家将》等,通过“虚实相生”的手法,将历史真实与艺术想象融为一体,唱词不仅要交代剧情、塑造人物,更要通过“唱”将内心情感外化,形成“唱做结合”的表演体系,霸王别姬》中虞姬的“看大王在帐中和衣睡稳”,既描绘了场景,又暗含对项羽命运的忧虑,语言含蓄却情感深沉;《铡美案》中包拯的“包龙图打坐在开封府”,则以铿锵有力的唱词展现刚正不阿的人物性格,唱词的“情”与“景”往往相互映衬,通过意象的营造(如“冰轮”“玉兔”“大江东去”)构建出富有诗意的舞台空间。

京剧唱词的语言艺术讲究“文采”与“通俗”的平衡,既避免过于晦涩的文言,也摒弃直白的口语,追求“雅俗共赏”,其用韵遵循“十三辙”体系(如中东、江阳、言前辙),同一唱段内韵脚统一,确保演唱时的流畅和谐,唱词注重对仗、排比等修辞手法的运用,增强语言的节奏感和表现力,如《穆桂英挂帅》中“我不挂谁来挂,我不战谁来战”,通过反复与对仗,凸显穆桂英的家国担当;《智取威虎山》中“朔风吹,林涛吼,峡谷震荡”,以短句排比营造紧张氛围,符合现代京剧的创新需求。

京剧唱词与音乐的配合是其艺术感染力的关键所在,不同板式(如导板、原板、慢板、流水板、散板)对应不同的情感表达:导板用于抒发激越或沉郁的情绪,如“未开言不由人珠泪滚滚”;慢板适合细腻抒情,如“苏三离了洪洞县”的叙事与哀婉;流水板则节奏明快,多表现紧张或欢快的情节,唱词的“字位”与“腔格”紧密结合,通过“咬字”“行腔”将文字转化为音乐形象,形成“字正腔圆”的审美效果,例如程派唱腔讲究“脑后音”与“擞音”,使唱词在深沉中蕴含张力;梅派则以“甜润”“流畅”的唱腔,赋予唱词柔美的意境。

以下是京剧主要板式与唱词特点对照表,更直观展示其对应关系:

| 板式名称 | 速度节奏 | 唱词特点 | 情感表达举例 |

|---|---|---|---|

| 导板 | 散板,自由 | 句式灵活,多为长句 | 铺垫情绪,如“听谯楼打初更玉兔东上” |

| 原板 | 中速 | 七字/十字句,叙事性强 | 基础板式,如“老程婴有胆量存心不良” |

| 慢板 | 舒缓 | 长句铺陈,注重意境 | 抒情,如“海岛冰轮初转腾,见玉兔又早东升” |

| 流水板 | 快速 | 短句紧凑,节奏明快 | 紧张/欢快,如“劝千杯,万杯” |

| 散板 | 自由 | 无固定节拍,长短句结合 | 感慨/激愤,如“未开言不由人珠泪滚滚” |

京剧唱词不仅是戏曲表演的文本基础,更是中国传统文化的活态传承,它以精炼的语言、丰富的意象、和谐的韵律,构建起一个集文学、音乐、表演于一体的艺术世界,从传统剧目的经典唱段到现代京剧的创新尝试,唱词始终在坚守传统与时代创新中发展,成为连接过去与未来的文化纽带。

FAQs

Q1:京剧唱词为何要遵循“十三辙”体系?

A1:“十三辙”是京剧唱词用韵的规范体系,包括中东、江阳、言前等十三组韵部,遵循这一体系能确保同一唱段内韵脚统一,使演唱时音韵和谐、朗朗上口,同时便于演员通过咬字吐字传递情感。“十三辙”贴近北方方言的发音习惯,符合京剧形成于北京的地域文化特点,有助于观众理解唱词内容,实现“雅俗共赏”的艺术效果。

Q2:新编京剧在唱词创作上有哪些创新?

A2:新编京剧在唱词创作上突破了传统题材的限制,融入现代生活元素和审美理念,题材从历史故事拓展到现实题材(如《红灯记》的革命叙事、《华子良》的监狱斗争),唱词语言更具时代感;在保留传统韵律的基础上,尝试吸收现代诗歌的意象手法,增强唱词的文学性和感染力,部分新编剧目打破“板式体”的固定框架,融入西方音乐元素,使唱词与音乐的结合更灵活多样,适应现代观众的审美需求。