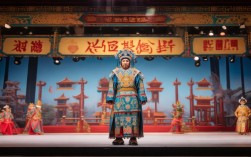

豫剧《刘墉下山东》作为传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和浓郁的乡土气息,深受观众喜爱,第三部”常被视作全剧的高潮与核心,集中展现了刘墉智斗权奸、体恤民情的清官形象,这一阶段的剧情围绕山东巡抚国泰贪腐案展开,将朝堂斗争与民间疾苦交织,既有惊心动魄的智斗,也有感人至深的民情,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作。

剧情:智破贪腐案,巧解民冤屈

“刘墉下山东3”的核心情节聚焦于刘墉奉乾隆帝密旨,暗访山东查办巡抚国泰贪腐一案,此时的山东,在国泰及其党羽的把持下,官场腐败成风,百姓苦不堪言:地方豪绅勾结官府,强占良田、克扣赈灾银两,导致民怨沸腾,甚至出现“人相食”的惨状,刘墉深知此案牵连甚广,若处理不当恐动摇朝局,遂以“钦差大臣”身份,先以“微服私访”之名深入民间,搜集罪证,再以“雷霆手段”将贪官绳之以法。

剧情开篇,刘墉化装成算命先生,带着家将刘安闯入济南府,在街头,他亲眼目睹饥民因抢夺一块发霉的窝头而被官差毒打,老妇人跪地哭诉“儿子饿死,官府却强征‘皇粮’”,悲愤的场景让刘墉立誓“必让山东百姓见青天”,通过暗中走访,刘墉锁定了国泰的心腹——济南知府孙文华,其利用职权伪造账目,将赈灾银两中饱私囊,为获取铁证,刘墉设计让刘安假扮富商,以“捐官”为名与孙文华周旋,最终在其府中搜出假账本和贪腐银票。

随着证据逐步积累,刘墉决定与正面交锋,他一面派人连夜赶往京城,向乾隆帝密报案情;一面以“钦差”身份传唤国泰,面对如山铁证,国泰起初负隅顽抗,搬出“朝中有人”的背景,甚至暗示刘墉“多一事不如少一事”,刘墉则不卑不亢,以“君命在上,国法在前”相驳,当场宣读乾隆密旨,并当场释放被冤枉的百姓,国泰及其党羽被革职查办,赈灾银两如数追回,山东百姓重获安宁,剧情结尾,刘墉站在泰山之巅,望着久违的蓝天白云,唱出“但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林”,将清官的为民情怀推向高潮。

人物塑造:清官与奸佞的鲜明对立

“刘墉下山东3”的成功,离不开对人物形象的精准刻画,主角刘墉在剧中被塑造成“智勇双全、心怀天下”的清官典范:他既有“包青天”的刚正不阿,又有“东方朔”的机智幽默,面对百姓,他微服私访、体恤民情,为饥民舍粥、为冤妇申冤;面对奸佞,他不畏强权、步步为营,以“请君入瓮”之计搜集证据,用“以子之矛攻子之盾”的逻辑驳斥国泰,其唱腔苍劲有力,念白抑扬顿挫,尤其是“大段流水板”的运用,将人物内心的激愤与坚定展现得淋漓尽致。

反派角色国泰则代表了封建官场的腐败与贪婪,他仗着是乾隆帝的“宠臣”之侄,在山东横征暴敛、草菅人命,对百姓疾苦视而不见,对朝廷命令阳奉阴违,演员通过夸张的肢体语言和阴险的唱腔,将其“奸、滑、狠”的性格刻画入木三分,与刘墉的“正、智、仁”形成鲜明对比,增强了戏剧冲突。

配角形象同样鲜活:刘安的忠诚机敏、义士张三的仗义执言、老妇人的悲苦无助,虽着墨不多,却为剧情增添了真实感与感染力,让“清官为民”的主题更加深入人心。

经典唱段与艺术特色

豫剧《刘墉下山东3》之所以经久不衰,离不开其独特的艺术魅力,剧中的经典唱段既是人物情感的集中抒发,也是豫剧唱腔艺术的集中体现,以下是部分经典唱段及其艺术特点:

| 演唱角色 | 唱段名称 | 核心唱词(节选) | 情感基调 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 刘墉 | 《访山东》 | “一身布衣走街巷,只为察民情;饥民哀鸿遍野走,官府却征粮。” | 沉痛、忧思 | 采用“慢板”起腔,节奏舒缓,字字深情,展现刘墉对百姓疾苦的同情。 |

| 刘墉 | 《斥国泰》 | “你道朝中有人撑腰,国法如山岂可徇私情?今日我奉钦命到此,定叫你贪官污吏无处遁!” | 愤慨、坚定 | “快二板”与“垛板”结合,节奏由慢到快,气势磅礴,凸显刘墉的威严与决心。 |

| 老妇人 | 《诉冤屈》 | “儿子饿死三天整,官府还抢走那半碗糠;老天爷啊,你睁睁眼,这世道还有活命的指望?” | 悲苦、无助 | “哭腔”运用,拖音婉转,字带哭声,让观众身临其境感受百姓的绝望。 |

在表演形式上,该剧融合了豫剧“唱、念、做、打”的精髓:“做功”上,刘墉的“甩髯”“抖袖”等动作,生动表现其内心的激愤;孙文华的“跪步”“磕头”,则刻画其奸佞之态;“念白”上,采用方言化的“中州韵”,贴近生活,通俗易懂;“武打”虽非重点,但刘安与官差的打斗场面,节奏明快,紧张刺激,为剧情增添张力,舞台布景则虚实结合,既有写实的“街头”“府衙”,也有写意的“泰山”“云海”,既展现了地方特色,又烘托了人物心境。

文化内涵与时代价值

《刘墉下山东3》不仅是一部精彩的戏曲作品,更承载着深厚的文化内涵,它通过“清官斗贪官”的故事,传递了“民为邦本”“清正廉洁”的传统价值观,反映了百姓对“公平正义”的向往,在封建社会,清官形象是底层民众的精神寄托,而刘墉的“智”与“仁”,正是这种寄托的具象化——他不仅有能力惩治贪官,更有意愿为民请命,成为百姓心中的“青天老爷”。

从时代价值来看,该剧在当下仍具有现实意义,它警示权力腐败的危害,歌颂为民服务的担当,呼应了新时代“反腐倡廉”“以人民为中心”的发展理念,通过戏曲这一传统艺术形式,年轻观众也能直观感受到传统文化的魅力,理解“清正”“为民”等价值观的永恒意义。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《刘墉下山东》中的刘墉与历史人物刘墉有何区别?

A1:历史上的刘墉(1719-1804),字崇如,号石庵,是清代政治家、书法家,以“忠清廉正”著称,官至体仁阁大学士,但历史上的刘墉并未有“下山东查贪腐”的明确记载,豫剧中的刘墉形象是经过艺术加工的“清官符号”,融合了包拯、海瑞等历史清官的事迹,将其塑造成“智多星”式的人物,增加了“微服私访”“智斗奸佞”等戏剧情节,以增强观赏性,与历史原型存在一定差异。

Q2:《刘墉下山东3》为何能在豫剧中经久不衰?

A2:该剧经久不衰的原因主要有三:一是剧情贴近百姓生活,“清官为民”的主题引发共鸣;二是人物形象鲜明,刘墉的“智”、国泰的“奸”形成强烈对比,让观众印象深刻;三是艺术特色鲜明,豫剧唱腔与方言结合,既有传统韵味,又通俗易懂,唱、念、做、打”的融合满足了不同观众的审美需求,该剧在不同时代被不断改编,融入新的舞台元素,始终保持着生命力。