在中国传统戏曲的长河中,谋略始终是推动情节、塑造人物的核心元素之一,无论是《空城计》的智退强敌,还是《赵氏孤儿》的忍辱负重,都彰显着古人在矛盾冲突中展现的智慧,而在诸多以“谋”为主题的戏曲形象中,“李天方”这一角色以其独特的“说谋”艺术,成为连接戏剧冲突与观众认知的桥梁,其背后折射出戏曲艺术对“谋略”的深层演绎与文化内涵。

“李天方”并非特指某一部经典戏曲中的固定人物,而是戏曲中对一类“谋士型”角色的统称——他们或身处庙堂,为君王献策安邦;或行走江湖,以智慧解困济民,其“说谋”的艺术,首先体现在“谋”与“说”的辩证统一:“谋”是内核,是人物基于对局势的洞察提出的解决方案;“说”是外壳,是通过唱、念、做等戏曲手段将谋略转化为可感可知的舞台呈现,二者相辅相成,缺一不可。

“谋”之内核:从矛盾冲突中生长的智慧

戏曲中的“谋”,从来不是凭空臆想的权术,而是植根于具体矛盾冲突的生存智慧,以李天方类角色为例,其谋略的诞生往往源于三重困境:外部强敌的压迫、内部阵营的分歧、个人身份的局限。

在传统剧目《李天方定计》中,设定李天方为地方幕僚,面对外敌压境、朝廷援军未至的危局,他需在“战”与“降”、“速决”与“缓图”之间寻找平衡,此时的“谋”,不是纸上谈兵,而是对天时、地利、人和的综合考量:他先是通过“观星台”的唱段,用“夜观乾象,紫微暗淡,狼星耀明”的念白交代敌强我弱的客观局势;再通过“私访营寨”的身段表演,探明将士“畏战”“缺粮”的真实困境;最终在“大帐定计”一场中,以“缓兵之计+疑兵之阵”为核心,提出“表面佯装议和,暗夜袭粮草,白日设空营”的连环策,这一谋略的形成过程,正是戏曲“冲突-解决”模式的典型体现,而“谋”的合理性,也通过人物对矛盾的层层剖析得以确立。

值得注意的是,戏曲中的“谋”始终带有鲜明的道德底色,李天方的“谋”从不以牺牲无辜为代价,反而处处体现“仁者之谋”的特点,在另一出《李天方救孤》中,他为保护忠良之后,设计“狸猫换太子”的计策,不仅需骗过奸臣的耳目,更要承担“欺君之罪”的风险。“谋”已超越单纯的权术,成为守护道义的手段,这种“智”与“仁”的统一,正是传统戏曲价值观的集中体现。

“说”之呈现:程式化表演中的谋略传达

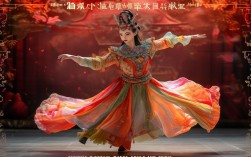

如果说“谋”是李天方类角色的灵魂,说”则是其灵魂的舞台载体,戏曲的“说”并非简单的语言表达,而是融合唱、念、做、舞的综合性艺术,通过程式化的表演,将抽象的谋略转化为具象的舞台形象。

念白是“说谋”的基础,李天方在阐述计策时,往往根据场合调整语言风格:对君王,用半文半白的“韵白”,体现谋略的庄重与严谨,如“臣以为,当以静制动,以逸待劳,此乃不战而屈人之兵之上策”;对将士,用通俗易懂的“散白”,激发共鸣,如“弟兄们!咱们今日诈降,只为夺他粮草,吃饱了才有力气杀敌!”;对敌人,则用双关语、反语,虚虚实实,如“将军远道而来,辛苦了,不如先在城下歇息,容我等备薄酒洗尘”,不同语态的切换,既展现了人物的身份与处境,也让谋略的逻辑层次更加清晰。

唱段是“说谋”的升华,当谋略进入关键阶段,戏曲常用大段唱来抒发人物的内心权衡与坚定信念,李天方定计》中“定计”一场的【二黄慢板】:“帐中烛火映愁容,敌强我弱路不通,佯降需忍辱,夺粮要机锋,但求百姓免刀兵,纵使身后骂名重……”唱词既交代了计策的具体内容(佯降、夺粮),又揭示了人物“以民为本”的初心,通过旋律的起伏与节奏的缓急,将谋略的艰难与人物的担当传递给观众。

身段是“说谋”的注脚,李天方在“说谋”时,常有配合语言的肢体动作:手持羽扇轻摇,表现运筹帷幄的从容;双手在胸前比划,模拟排兵布阵的阵型;眉头紧锁、来回踱步,展现内心的激烈斗争,这些程式化的身段,如同“可视化的语言”,让观众直观感受到谋略的“张力”——当李天方突然顿足、袖口一甩时,往往预示着计策的灵光乍现;而当他双手背于身后、仰头长叹时,则暗示着谋略实施中的风险与压力。

“说谋”的文化意蕴:从舞台到现实的智慧启迪

李天方类角色的“说谋”,不仅是戏曲艺术的精彩呈现,更承载着中国传统文化的深层智慧,其核心可概括为“三重境界”:“谋事”的审时度势、“谋人”的洞察人心、“谋势”的着眼长远。

“谋事”需“知己知彼”,李天方在制定计策前,必先“察势”:通过“观星”“访友”“查探”等情节,收集天时、地利、人和的信息,这对应了《孙子兵法》“夫未战而庙算胜者,得算多也”的思想。

“谋人”需“因势利导”,他从不强行灌输计策,而是根据对象的性格特点调整说服方式:对刚愎自用的君主,用“激将法”;对疑心重的同僚,用“利益捆绑”;对朴实的百姓,用“共情理”,这种“以人为本”的谋略思维,正是儒家“因材施教”思想的体现。

“谋势”需“家国情怀”,李天方的谋略从不局限于个人或小集团的利益,而是始终以“安邦定国”“护佑百姓”为目标,在《李天方退敌》的结局中,即便计策成功、敌人退去,他仍通过一段唱段警示“居安思危”,体现儒家“先天下之忧而忧”的担当。

李天方戏曲谋略案例表

| 情节阶段 | 谋略类型 | 具体手段 | 戏剧效果 | 文化意蕴 |

|---|---|---|---|---|

| 朝堂议政 | 环境试探 | 借“天象异常”暗示君王需纳谏 | 打破僵局,推动改革 | 顺天应人、天人合一 |

| 敌军压境 | 缓兵之计 | 佯装议和,拖延时间+暗夺粮草 | 扭转强弱对比,振奋士气 | 以柔克刚、后发制人 |

| 平定内乱 | 离间计 | 伪造书信,挑起叛军内部矛盾 | 兵不血刃瓦解敌营 | 伐谋伐交、不战屈兵 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“谋士型”角色(如李天方)与历史中的谋士(如诸葛亮)有何异同?

A:二者的核心共性在于“以智辅政”,都强调“谋略”的实用性与道德性,但戏曲中的李天方类角色更注重“戏剧性”:谋略往往通过夸张的唱念做打呈现,情节冲突更集中(如“一夜定三计”),人物性格更鲜明(“智绝”+“仁绝”);而历史中的谋士(如诸葛亮)更强调“现实逻辑”,谋策需符合历史背景与客观规律,且常受制于时代局限(如“出师未捷身先死”),戏曲角色常将“谋略”简化为“计策”,而历史谋士的“谋”更系统,包含战略规划、人才选拔、后勤保障等综合能力。

Q2:为什么传统戏曲偏爱“说谋”题材?这种题材对现代观众有何启示?

A:传统戏曲偏爱“说谋”,一方面源于“文戏靠演,武戏靠打”的创作规律——在舞台技术有限的条件下,“谋略”能通过语言与表演制造冲突,弥补武打场面的不足;“谋略”本身就是“人性与智慧的博弈”,易引发观众共鸣,对现代观众而言,“说谋”题材的启示在于:真正的“智慧”不是投机取巧,而是基于理性分析、道德坚守与大局观的综合能力,正如李天方的“谋”,既要“审时度势”,也要“心怀道义”,这种“智仁兼备”的思维,对现代职场竞争、人际交往仍具借鉴意义。