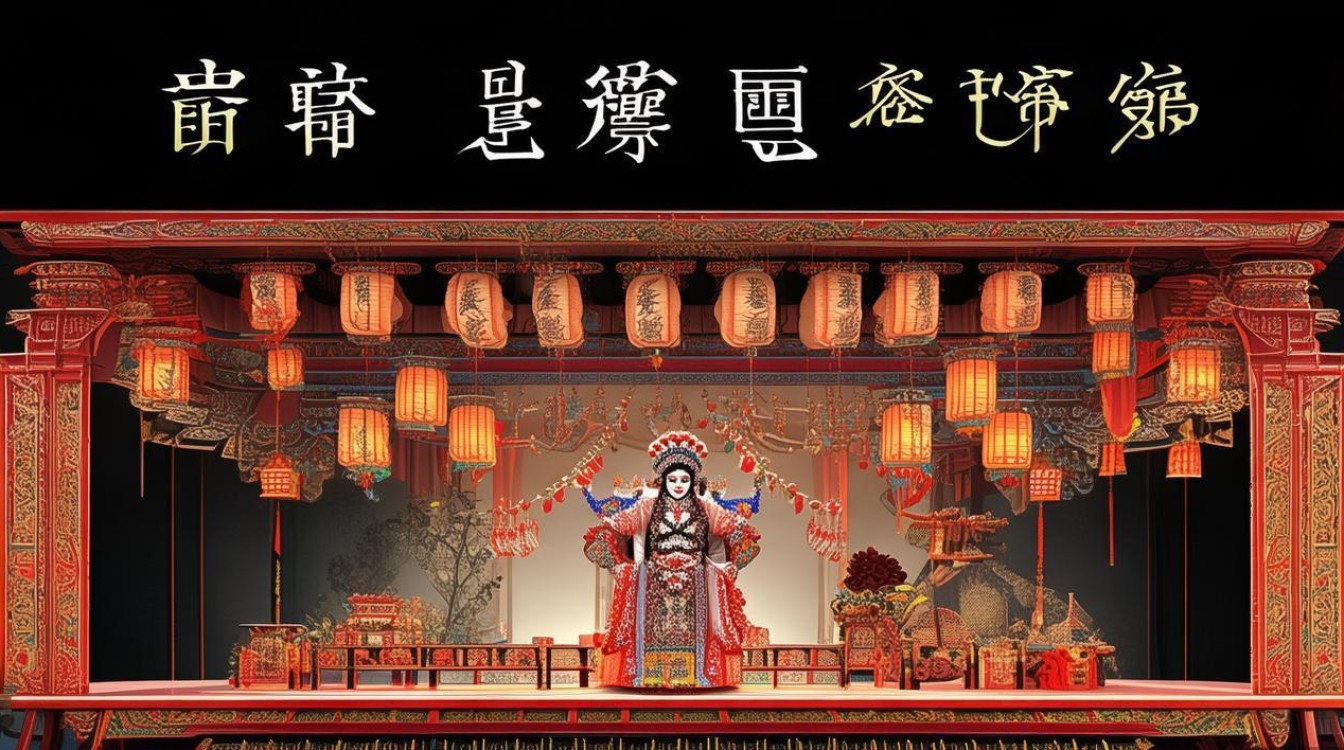

魏云是当代豫剧发展史上绕不开的名字,作为豫剧现代戏革新的重要推动者,他以贴近生活的表演、质朴鲜活的唱腔,塑造了一系列深入人心的角色,打破了豫剧传统才子佳人的局限,让这门古老艺术在当代焕发新生,从20世纪50年代起,魏云深耕豫剧舞台数十载,参演剧目涵盖现代戏、新编历史戏等多个领域,其中既有时代烙印鲜明的红色经典,也有充满烟火气的农村生活画卷,更通过艺术创新为豫剧现代戏的发展开辟了新路径。

他的艺术生涯中,现代戏创作是核心主线,1958年,魏云在豫剧现代戏《朝阳沟》中饰演男主角栓保,这一角色成为其艺术生涯的巅峰之作,剧中,他通过细腻的眼神、质朴的身段,将栓保从城市青年到扎根农村的转变演绎得层次分明:初到山村时的局促与好奇,劳动中的笨拙与坚持,面对爱情时的羞涩与坚定,尤其是“咱两个在学校三年整”等唱段,以传统梆子腔为基础,融入口语化表达,将农村青年的鲜活气息传递得淋漓尽致,至今仍是豫剧舞台上的经典形象,此后,他延续这一创作思路,在《李双双》中饰演孙喜旺,以幽默诙谐的表演塑造了农村干部的憨厚形象,通过“李双双是个好同志”等唱段,将夫妻间的拌嘴与温情、工作中的矛盾与理解展现得真实可感;在《小二黑结婚》中,他突破传统小生的程式化表演,用轻快活泼的唱腔和动作,诠释了小二黑对自由爱情的追求,让这一改编自赵树理小说的角色更具青春气息。

革命历史题材是魏云艺术创作的另一重要领域,在《苦菜花》中,他饰演革命者姜永泉,通过高亢激越的唱腔和坚毅的身段,将地下工作者的机敏果敢、对革命事业的忠诚刻画入微;“革命人永远是年轻”的唱段,既保留了豫剧梆子腔的激昂,又融入了进行曲的节奏感,成为红色经典的代表性唱段,而在《红灯记》中,他饰演李玉和,通过“提篮小卖拾煤渣”等唱段,将铁路工人的苦难与反抗精神、共产党员的坚定信念融为一体,其表演既不失戏曲的程式美,又充满现实主义的冲击力,推动了豫剧现代戏在革命题材上的深度探索。

魏云还涉足新编历史戏与移植剧目,展现出宽广的艺术视野,在《三哭殿》中,他突破现代戏的表演框架,以沉稳的唱腔和规范的动作,塑造了唐太宗李世明的君主形象,体现其对传统戏曲艺术的继承;在移植剧目《南海长城》中,他通过军民鱼水情的情节设计,将海防战士的警惕性与普通人的温情结合,拓展了豫剧现代戏的表现维度,这些剧目虽不如现代戏数量集中,却体现了他对不同题材的驾驭能力,也为豫剧舞台增添了多元色彩。

魏云的艺术成就不仅在于塑造了众多经典角色,更在于他对豫剧现代戏表演体系的革新,他主张“戏从生活中来,演给生活中人”,将方言、俚语、劳动动作融入表演,弱化传统戏曲的“行当”界限,强调人物的“生活感”;在唱腔上,他保留豫剧梆子腔的板式特点,同时吸收民歌、歌剧的旋律元素,创造出“生活化唱腔”,让现代戏的唱词更易被观众接受,这种“守正创新”的艺术理念,为豫剧现代戏的发展提供了重要经验,影响了一代又一代戏曲工作者。

| 剧目类型 | 代表作品 | 饰演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 现代戏 | 《朝阳沟》 | 栓保 | 生活化表演,质朴唱腔,展现农村青年成长 |

| 现代戏 | 《李双双》 | 孙喜旺 | 幽默诙谐,塑造农村干部形象 |

| 现代戏 | 《小二黑结婚》 | 小二黑 | 轻快活泼,诠释青年爱情追求 |

| 革命历史戏 | 《苦菜花》 | 姜永泉 | 高亢激越,塑造革命者形象 |

| 革命历史戏 | 《红灯记》 | 李玉和 | 唱腔融合进行曲元素,展现革命信念 |

| 新编历史戏 | 《三哭殿》 | 李世民 | 沉稳规范,体现传统戏曲功底 |

魏云的剧目创作与表演实践,不仅是个人艺术生涯的写照,更是豫剧现代戏发展史的缩影,他用一个个鲜活的角色证明:传统戏曲可以扎根现实生活,现代戏同样能展现戏曲的艺术魅力,这种对艺术的执着与创新精神,至今仍为戏曲工作者所传承。

FAQs

-

问:魏云的《朝阳沟》与其他版本的栓保有何不同?

答:魏云饰演的栓保更强调“生活化”表达,他弱化了传统戏曲的程式化动作,通过眼神、微表情展现角色内心,如初到朝阳沟时的局促、劳动中的笨拙,到后来的熟练、坚定,层次分明,他的唱腔以豫剧梆子腔为基础,融入口语化表达,更贴近农村青年的语言习惯,这种“去戏曲化”的表演成为现代戏创新的标杆,区别于其他版本更注重“戏曲功法”的演绎。 -

问:魏云对豫剧现代戏的发展有哪些贡献?

答:他拓展了豫剧的表现题材,从传统历史故事转向农村、革命等现实题材,打破了豫剧“才子佳人”的单一格局;他推动了表演风格的革新,将生活化、真实感融入戏曲表演,强调“从生活中来,到生活中去”,弱化了行当界限;他参与音乐改革,融合民歌、歌剧等元素,创造出“生活化唱腔”,丰富了现代戏的听觉表现,为豫剧现代戏的成熟与发展奠定了坚实基础。