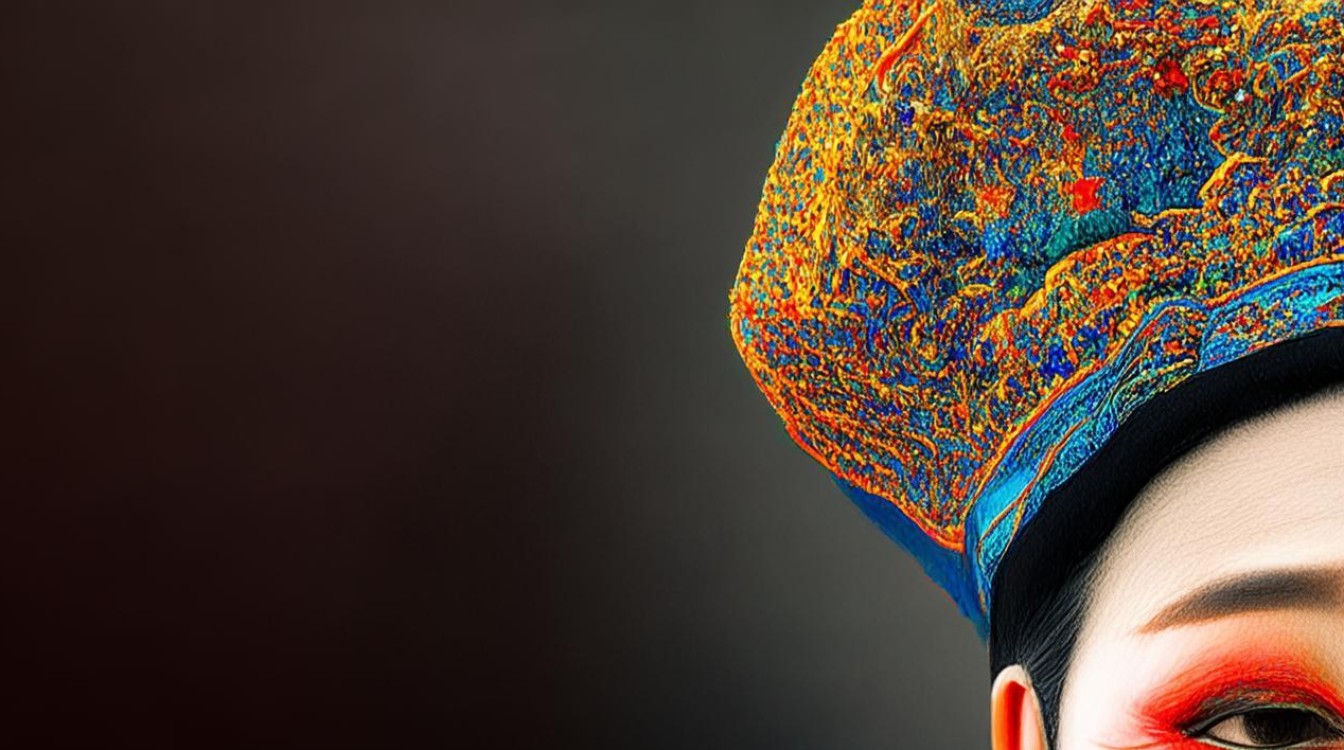

戏曲老旦帽子头网子是传统戏曲中老旦行当女性角色所佩戴的核心头饰之一,兼具实用功能与审美象征,通过特定的形制、材质与装饰,直观展现老年女性的身份、地位与性格特征,它是戏曲服饰“穿戴规制”的重要组成部分,凝结着传统戏曲“以形写神”的美学追求,在舞台上既是角色的“第二张脸”,也是传承数百年的技艺载体。

从结构上看,老旦帽子头网子通常由“网子主体”“帽胎”“装饰附件”三部分有机组合而成,网子主体是基础框架,多为黑色或深褐色丝线手工编织的网状结构,质地柔软而坚韧,紧密贴合演员头部,既能固定发髻,又能分散头饰重量,避免长时间佩戴造成压迫感,其编织纹路多为“人字纹”或“菱形纹”,经纬交错间形成细密的网格,既保证透气性,又为后续装饰提供附着点,帽胎是网子内部的支撑骨架,早期采用竹篾或细铁丝扎制,经桐油浸泡定型,现代则多用轻质塑料或树脂材料,形制呈前低后高的半球状,后部微微凸起,以容纳老旦标志性的“纂”(老年女性的圆形发髻),前部则贴合演员额头,形成自然的弧度,装饰附件是帽子头网子的“灵魂”,根据角色身份、性格及剧情需求,点缀以绒花、珠花、金属饰片、绸带等元素,或繁复华丽,或素雅简朴,与网子主体共同构成完整的头饰形象。

材质选择上,老旦帽子头网子严格遵循“因人施饰、因戏定材”的原则,兼顾实用性与象征意义,网子主体多选用优质蚕丝或棉线,这些材料柔韧度高,染色后不易褪色,且能通过编织密度调节软硬度,黑色是传统网子的主流色调,既符合老年头发花白的自然特征,又暗含“沉稳庄重”的审美寓意,部分贫苦老旦角色也会使用深褐色或灰色,以体现身份的卑微,帽胎材料从竹篾到现代材质的演变,反映着工艺的革新——竹篾帽胎透气性好但易受潮变形,铁丝帽胎坚固却较重,而轻质塑料帽胎则在保留形制的基础上,大幅降低了演员的佩戴负担,更适应现代舞台的演出需求,装饰附件的材质则更为丰富:绒花以染色绒线为原料,通过剪、烫、粘等工序制成,色彩柔和且富有层次感,常用于表现角色的慈祥与温婉;金属饰片多为铜或银,经錾刻、打磨、镀银等工艺,制成“寿”字纹、蝙蝠纹、如意纹等吉祥图案,象征健康长寿;绸带则选用绉绸、杭绸等轻薄面料,颜色以黑、藏蓝、暗红为主,边缘常饰以流苏或刺绣,增添动态美感。

制作工艺是老旦帽子头网子的精髓所在,全程依赖手工完成,凝聚着匠人的经验与智慧,编网子是第一步,匠人需用钩针将丝线按特定纹路一针一线编织,边缘留出长约10厘米的系带,用于固定在演员头部,扎帽胎考验对角色头型的把握,竹篾需用火烤弯曲成合适弧度,铁丝则需用钳子细致塑形,再通过丝线缠绕连接,确保帽胎受力均匀,做装饰是最复杂的环节,绒花的制作需先剪出花瓣形状,用镊子将绒线分层粘贴,再经蒸汽定型,使其呈现自然卷曲;金属饰片需先在铜板上勾勒纹样,再用錾子錾刻出细节,最后用砂纸打磨光滑;绸带则需根据帽胎尺寸裁剪,边缘用锁针缝制,防止脱线,总装时,先将网子主体套在帽胎上,用细线沿边缘缝合,再将装饰件按“主次分明、疏密有致”的原则固定——富贵老旦的凤钗居中,绒花分列两侧,珠花点缀其间;贫苦老旦则仅在网子两侧缀以绒线花,后部系一条素色绸带,整个过程需耗时3至5天,每一道工序都要求“毫厘不差”,以确保头饰在舞台灯光下既美观又稳固。

艺术功能上,老旦帽子头网子不仅是身份标识,更是角色情感的“外化符号”,在身份表现上,宫廷老旦(如《打龙袍》中的李太后)的帽子头网子以金色金属饰片与红色绒花为主,缀以珍珠流苏,彰显尊贵;富贵老旦(如《四郎探母》中的佘太君)则多用银饰与暗红绸带,体现雍容;贫苦老旦(如《钓金龟》中的康氏)仅戴黑色网子配素白绒花,凸显清贫坚韧,在表演辅助上,网子的弹性设计允许演员自由做“摇头”“点头”等动作,帽胎的轻量化则避免了头饰晃动影响视线,配合老旦“颤头”“甩发”等技巧,能生动表现角色的激动、悲愤或欣慰,在情绪表达上,装饰的疏密与色彩直接影响观众感知——如《岳母刺字》中岳母戴素白网子,仅以银饰点缀,表现其“为国舍家”的悲壮;《杨门女将》中的佘太君戴金色网子配大红绒花,则凸显其老当益壮的豪情。

文化内涵层面,老旦帽子头网子折射出传统社会对老年女性的“德容”观念与审美理想,其“以黑为主”的色调,暗合“老而弥坚”的道德评价,与戏曲中“老旦重韵”的表演要求相呼应;装饰纹样中的“寿”字纹、“福”字纹,寄托着对长寿、吉祥的期盼,是民间吉祥文化在戏曲服饰中的体现;而“简不陋,繁不赘”的设计原则,则体现了传统美学“中庸之道”——贫苦角色的素雅不显寒酸,富贵角色的华丽不显俗艳,始终围绕“角色真实”这一核心。

| 老旦角色类型 | 代表剧目 | 网子主体材质 | 主要装饰 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 贫苦老旦 | 《钓金龟》《朱痕记》 | 黑丝网 | 素白绒线花、蓝布带 | 清贫坚韧、生活艰难 |

| 富贵老旦 | 《打龙袍》《四郎探母》 | 黑丝网 | 点翠凤钗、珠花、银饰 | 尊贵雍容、家庭和睦 |

| 宫廷老旦 | 《贵妃醉酒》(太后角色) | 黑丝网 | 银挑角、绒牡丹、流苏 | 威严端庄、母仪天下 |

相关问答FAQs:

问:老旦演员佩戴帽子头网子时,如何确保头饰不脱落且不影响表演?

答:需通过“网子贴合度”“帽胎重量平衡”“装饰固定方式”三方面解决,网子需提前根据演员头型调整松紧,边缘系带在颌下固定;帽胎内部填充海绵缓冲,金属装饰用铜丝而非胶水固定,允许轻微晃动;演员需通过“勒头”(用布条缠绕额头)拉紧头皮,增强头饰稳定性,同时日常练习“甩头”“颤头”等动作,适应头饰重量,确保表演时头饰既稳固又不影响动作幅度。

问:传统老旦帽子头网子中的点翠工艺为何逐渐被替代?有何影响?

答:点翠工艺需取用翠鸟背部亮蓝色羽毛,工序复杂且对鸟类造成伤害,现代出于动物保护考虑,改用染色鹅绒、丝绢等替代材料,影响上,替代材料虽失去点翠独特的“虹彩光泽”,但通过染色工艺可模拟相似色调,且成本降低、制作周期缩短,有利于传统戏曲头饰的普及与传承,同时体现了传统工艺与现代伦理观念的融合,让古老技艺在新时代焕发生机。