河南戏曲作为中原文化的重要载体,其影响范围早已超越地域限制,形成辐射全国、走向世界的文化影响力,这种影响不仅体现在艺术形式的传播上,更深入到文化认同、审美习惯乃至社会生活的多个层面,具体可从地域辐射、跨区域传播、海外延伸及当代传播四个维度展开。

在河南省内,河南戏曲是覆盖最广、群众基础最厚重的文化形态,从豫东平原到豫西山区,从黄河之滨到淮河两岸,不同地域孕育出各具特色的剧种,共同构建起全省戏曲文化网络,豫剧作为“河南梆子”的代表,凭借高亢激越的唱腔、贴近生活的题材,成为全省最受欢迎的剧种,流行区域覆盖河南18个地市,并深入乡镇村落,成为庙会、节庆等民俗活动中不可或缺的“主角”,曲剧则在豫西南的南阳、平顶山等地扎根,以“高台曲”为基础,唱腔柔美婉转,深受当地百姓喜爱;越调主要流行于豫南周口、漯河一带,其“文场戏”的细腻表演与“武场戏”的火爆场面形成鲜明特色;大平调则在豫东商丘、开封等地流传,因使用大梆子、大弦、大锣鼓而得名,气势恢宏,被称为“大戏”,这些剧种在河南各地形成“一地一特色、一剧一风格”的分布格局,通过方言、唱腔、表演程式,将中原文化的质朴、坚韧与包容融入艺术表达,成为河南人精神世界的重要组成部分。

河南戏曲的跨区域传播始于明清时期,随着人口流动与商路拓展,中原戏曲向周边省份辐射,形成“中原戏曲文化圈”,向北,豫剧对河北梆子、山西上党梆子产生直接影响,尤其在唱腔板式上,河南梆子的“二八板”“慢板”被河北梆子吸收改造,成为其核心板式;向西,陕西秦腔的“欢音”“苦音”与河南越调的“阳调”“阴调”存在音调上的渊源,两地艺人频繁交流,共同丰富了西北戏曲的声腔体系;向南,湖北的襄阳腔、安徽的淮北梆子都融入了河南梆子的元素,如湖北花鼓戏中的“悲腔”明显带有河南曲剧哭腔的痕迹;向东,山东梆子、江苏梆子则直接脱胎于河南梆子的支派,至今仍保留着“河南味”的方言念白,这种跨区域的渗透,不仅推动了地方戏曲的融合发展,更强化了中原文化在黄河流域、淮河流域的核心地位。

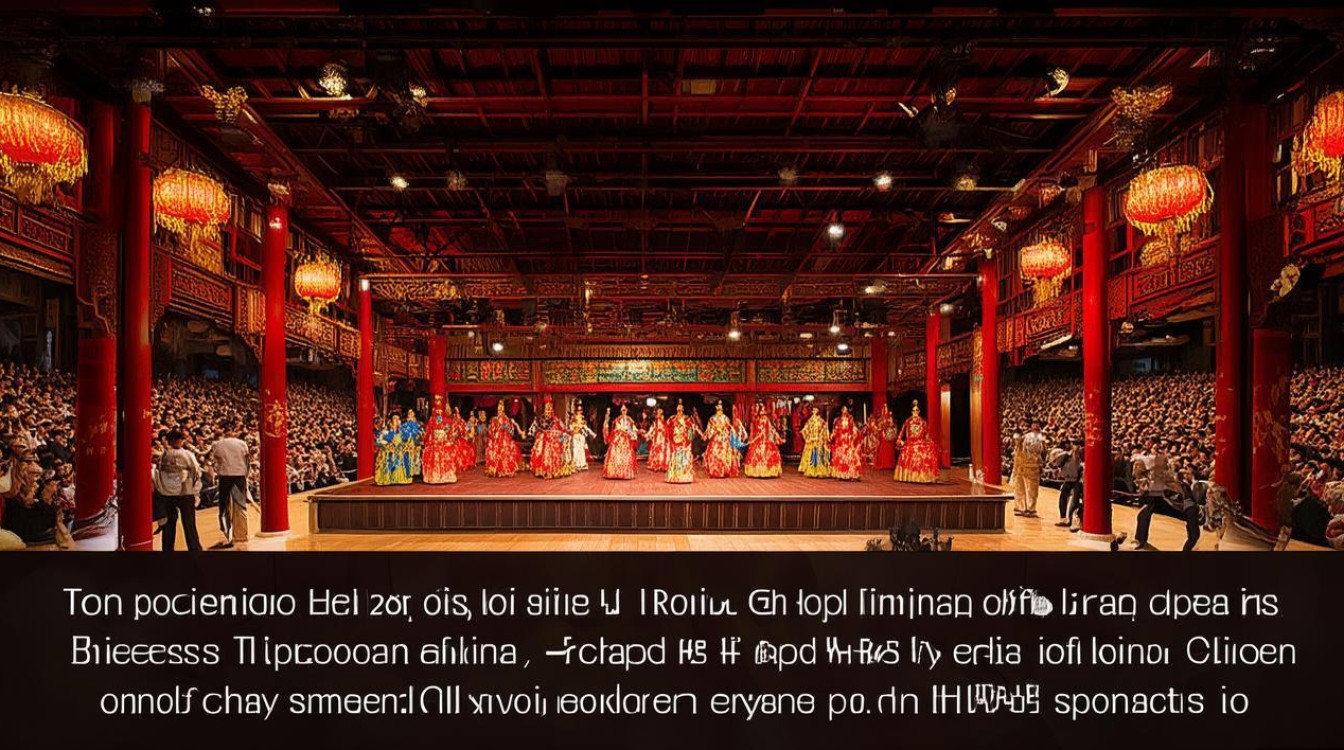

20世纪以来,河南戏曲的影响进一步扩大至全国,成为“中国戏曲版图”中的重要板块,新中国成立后,豫剧常香玉带领“香玉剧社”在全国巡演,现代戏《花木兰》《朝阳沟》等剧目通过电影、广播传遍大江南北,刘大哥讲话理太偏”“咱两个在学校三年整”等唱段几乎家喻户晓,据不完全统计,全国除西藏、台湾外,均有专业或业余豫剧团体,仅新疆、甘肃等西北省份就有超过50个豫剧团,其演出内容既有传统剧目,也有反映当地生活的现代戏,形成“河南戏曲扎根边疆”的独特现象,曲剧的《卷席筒》、越调的《诸葛亮吊孝》等剧目也被京剧、评剧等多个剧种移植改编,成为全国戏曲舞台上的经典,河南戏曲的“平民化”特质——贴近生活的题材、通俗易懂的语言、鲜活生动的人物——使其突破了地域审美差异,被全国观众广泛接受。

进入21世纪,河南戏曲借助现代传播手段走向海外,成为中国文化“走出去”的重要载体,在东南亚,马来西亚、新加坡等国的华人社区长期活跃着豫剧、曲剧社团,每逢春节、中秋等传统节日,都会举办河南戏曲演出,用乡音慰藉侨胞乡愁;在欧美,美国纽约、洛杉矶等地的“河南戏曲协会”定期举办展演,豫剧《穆桂英挂帅》《七品芝麻官》等剧目以鲜明的民族特色吸引当地观众,甚至融入当地大学的课程体系,成为中美文化交流的桥梁,河南戏曲的元素(如脸谱、身段、唱腔)也频繁出现在国际艺术节、文化展览中,如2023年法国巴黎“中国戏曲周”上,豫剧《花木兰》的“挂帅出征”片段引发热烈反响,让世界感受到中原文化的魅力。

为更直观展示河南主要剧种及其影响范围,可参考下表:

| 剧种 | 流行区域(省内) | 跨区域影响范围 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|

| 豫剧 | 豫中、豫北及全省 | 全国30余省,海外东南亚、欧美 | 《花木兰》《朝阳沟》 |

| 曲剧 | 豫西南南阳、平顶山等地 | 湖北、安徽部分地区 | 《卷席筒》《陈三两爬堂》 |

| 越调 | 豫南周口、漯河等地 | 陕西、湖北部分地区 | 《诸葛亮吊孝》《李天宝》 |

| 大平调 | 豫东商丘、开封等地 | 山东、江苏部分地区 | 《铡美案》《三哭殿》 |

相关问答FAQs

Q1:河南戏曲中哪个剧种的影响范围最广?

A1:豫剧是河南戏曲中影响范围最广的剧种,在省内,它覆盖全省18个地市,是河南的“省剧”;在全国,除西藏、台湾外均有豫剧团体,新疆、甘肃等西北省份有超50个专业豫剧团;海外,东南亚、欧美等地的华人社区也长期开展豫剧演出和教学,其现代戏《花木兰》《朝阳沟》通过电影、广播等媒介成为全国性经典,被誉为“中国第一大地方剧种”。

Q2:河南戏曲对周边省份戏曲的影响主要体现在哪些方面?

A2:河南戏曲对周边省份的影响主要体现在声腔借鉴、剧目移植和艺人交流三方面,声腔上,河北梆子、山西上党梆子吸收了河南梆子的“二八板”“慢板”等板式;陕西秦腔的“欢音”“苦音”与河南越调的声腔体系存在渊源,剧目上,曲剧《卷席筒》、越调《诸葛亮吊孝》等被湖北花鼓戏、安徽梆子等移植改编,艺人交流方面,明清至今,河南与周边省份的艺人频繁流动,推动了戏曲表演技巧和创作理念的融合,形成了“中原戏曲文化圈”的互动格局。