老街的街口总像是藏着故事,青石板路被岁月磨得发亮,老槐树的枝桠伸向灰瓦屋顶,而最热闹的,莫过于戏台支起来的那些日子,我站在街口,第一眼看见的是戏台上那抹大红的幕布,像一团燃烧的火,在灰扑扑的老街上格外醒目,锣鼓声先传来,由远及近,敲得人心头发颤,接着是胡琴声咿咿呀呀地绕上来,像老街巷里蜿蜒的溪流,把路过的人都勾住了脚步。

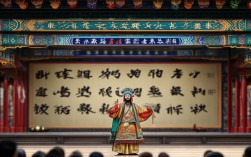

戏台是用杉木和彩布临时搭的,不高,却足够让台下的人看清演员的一举一动,穿戏服的角儿们踩着小碎步登场,水袖一甩,像两片流动的云,花旦的嗓音清亮,唱的是“为救李郎离家远”,字字带着江南水乡的软糯,又藏着几分决绝;老生捋着胡须,唱腔浑厚,“老夫年迈血气衰”,每一个字都像从胸腔里滚出来的,带着岁月的重量,我站在街口的人群里,身边是拄着拐杖的老人,他们眯着眼,跟着节奏轻轻点头,布满皱纹的脸上漾开笑意;还有扎着羊角辫的孩子,踮着脚尖扒着前面人的肩膀,眼睛瞪得圆圆的,盯着演员头上的凤冠,仿佛那里藏着会发光的宝藏。

最妙的是看“武戏”,花脸演员踩着高跷登场,脸谱上黑红交错,像一幅浓墨重彩的画,他一个鹞子翻身,金色的铠甲在阳光下闪得人睁不开眼,台下顿时响起叫好声,连卖糖葫芦的老汉都忘了吆喝,举着糖葫芦串跟着拍手,我站在街口,风把胡琴声和叫好声混在一起,吹过老槐树的叶子,沙沙作响,像无数人在耳边低语,这时候才明白,戏曲哪只是唱腔和身段,它是一整个活生生的世界,悲欢离合都在里面,台上的人演着台下人的故事,台下的人看着台上的自己。

如今的街口很少再搭戏台了,老槐树被台风刮倒过一次,新栽的树苗还没长大,但只要逢年过节,社区总会请来戏班子,在街心公园搭个小台子,我依然会站在街口,看着老人们搬着小板凳早早占位,年轻人举着手机直播,孩子们在戏台下追逐打闹,唱的还是那些老戏,《梁山伯与祝英台》《天仙配》,可听着听着,总觉得有什么不一样了,或许是胡琴声里多了几分电子音的伴奏,或许是花旦的戏服上绣上了闪亮的亮片,又或许是台下观众的喝彩声里,多了几分来自异乡口音的惊叹。

戏曲在街口,从来不只是表演,它是老街的魂,是邻里间的纽带,是时光里的老唱片,我站在街口,看着台上的人唱念做打,看着台下的人笑中带泪,忽然觉得,那些咿咿呀唱腔里,藏着比岁月更长久的东西——是人对美好的向往,是对传统的眷恋,是无论时代怎么变,都割不断的烟火气。

| 街口戏曲的文化意义 | 具体体现 |

|---|---|

| 文化符号的活态传承 | 脸谱、唱腔、服饰等元素通过街头表演融入日常生活,成为社区共同的文化记忆 |

| 代际情感的联结纽带 | 老人通过戏曲重温青春,孩子通过表演接触传统,不同年龄层在戏台下实现情感共鸣 |

| 城市空间的活化利用 | 临时戏台让老街巷从静态的历史空间变为动态的文化场所,激活社区活力 |

FAQs

Q:为什么街口戏曲能吸引不同年龄层的观众?

A:街口戏曲的魅力在于其“接地气”的特质,对于老一辈,它是青春记忆的载体,熟悉的唱腔和故事能唤起情感共鸣;对年轻人而言,戏曲的服饰、脸谱、武打动作具有视觉冲击力,而短视频平台传播的戏曲片段(如变装、戏曲唱段改编)也让传统艺术以新形式走近他们;戏曲中夸张的表情、热闹的锣鼓和神话故事天然具有吸引力,是一种寓教于乐的文化启蒙,街口表演的开放性和互动性(如观众可自发叫好、演员与台下互动)打破了剧院的“距离感”,让不同群体都能轻松参与其中。

Q:在现代城市中,如何让街口戏曲更好地传承与发展?

A:可从“守正创新”和“场景拓展”两方面入手,守正方面,需保留戏曲的核心艺术元素(如唱腔、程式化表演),同时通过“戏曲+”模式创新——例如与旅游结合,在历史文化街区打造常态化戏曲展演;与教育结合,在中小学开设戏曲体验课,让孩子学唱段、画脸谱;与科技结合,用AR技术还原传统戏台场景,或通过直播让线上观众“云看戏”,场景拓展上,除了传统街口,还可将戏曲引入商圈、公园、地铁等现代公共空间,举办“快闪戏曲”“戏曲市集”等活动,让传统艺术融入日常生活场景,吸引更多年轻群体关注,实现“活态传承”。