豫剧《打神告庙》作为传统戏曲中的经典剧目,以其跌宕的剧情、鲜明的人物形象和独特的艺术表现力,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作,该剧改编自元杂剧《窦娥冤》的片段,聚焦窦娥被冤杀后魂灵至庙宇控诉神灵的情节,通过“打神”与“告庙”的双重动作,将个人悲剧升华为对封建礼教、司法不公的深刻控诉,展现了豫剧艺术在表现悲情与反抗时的独特张力。

从剧情脉络来看,《打神告庙》以窦娥的冤魂为叙事主体,开场便营造出阴森凄凉的意境:窦娥身负血海深仇,魂魄飘荡至土地庙,欲向神灵鸣冤,庙中神像泥塑木雕,毫无灵验,反让她想起生前遭遇的欺凌与官府的昏聩,情绪从最初的哀求转为绝望,最终化为对神灵不作为的愤怒,上演了一场“打神”的激烈抗争,这一情节设计极具戏剧冲突,既延续了《窦娥冤》“感天动地”的核心主题,又通过“打神”这一极端行为,将窦娥从温顺的弱女子形象升华为敢于质疑权威的反抗者,深化了作品的批判性。

人物塑造是《打神告庙》的艺术核心,窦娥的形象在这一片段中被刻画得淋漓尽致,她的性格并非单一化的“悲情”,而是呈现出复杂的多面性:既有对命运不公的哀怨,也有对亲人的眷恋(如回忆与蔡婆的相处),更有对神灵“失职”的质问,在唱腔设计中,豫剧通过不同板式的转换精准传递人物情绪:开篇【慢板】如泣如诉,表现窦娥魂魄飘荡的凄苦;【二八板】节奏渐快,情绪层层递进,控诉张驴儿父子的恶毒与桃杌的昏庸;直至【快二八】【垛板】的爆发,唱腔高亢激越,配合“打神”的动作,将愤怒推向高潮,这种“以声传情”的处理,让窦娥的悲愤与反抗有了直击人心的力量。

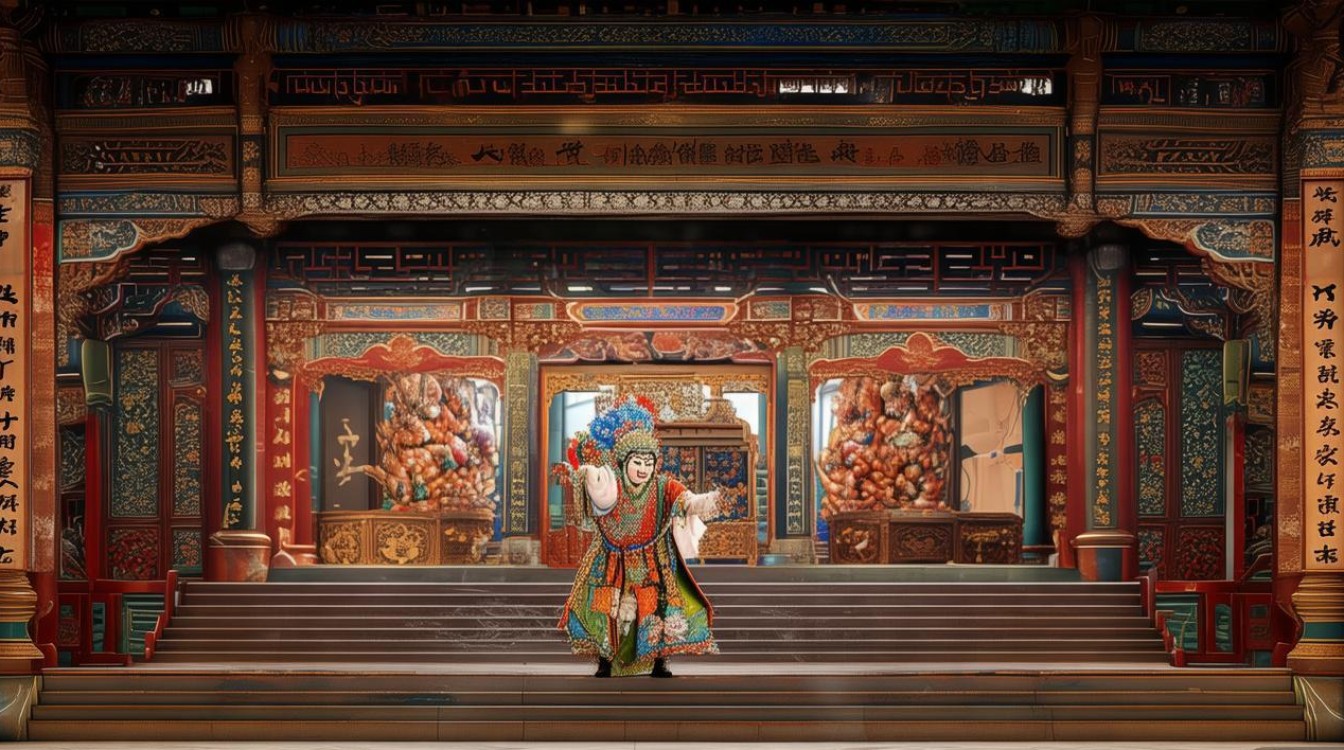

豫剧的表演程式在《打神告庙》中得到了充分展现,尤其是“打神”一场,将戏曲的“虚拟性”与“技艺性”完美融合,演员通过水袖功、眼神功、身段步法的组合,将窦娥与神像“对话”的过程具象化:面对土地神,她以“跪拜”示弱,眼神中充满哀求;面对判官、城隍,她逐渐转为“怒目圆睁”,水袖甩出凌厉的弧线,象征对神灵的斥责;打碎”神像的动作,则通过“抢背”“僵尸”等跌扑技巧,配合锣鼓点的急促变化,将反抗的爆发力推向极致,这种“无实物表演”既考验演员的基本功,又给观众留下广阔的想象空间,体现了戏曲“以形写神”的美学追求。

音乐唱腔是豫剧《打神告庙》的灵魂所在,其唱腔设计既保留了豫剧“高亢激越、质朴豪放”的基调,又根据人物情感需求进行了细腻调整,以窦娥的经典唱段“没来由犯王法,不提防遭刑宪”为例,豫东调的演唱风格中,真假声结合,尾音上挑,既表现了窦娥对冤屈的震惊,又暗含对命运的不甘;而豫西调的演绎则更侧重“苍凉悲壮”,通过下滑音和顿挫的处理,强化了人物的悲剧色彩,伴奏乐器中的板胡、梆子、笙等,与唱腔紧密配合:梆子的急促节奏烘托紧张气氛,板胡的滑音模拟哭泣声,笙的悠长音韵则暗示神庙的空旷与冷漠,共同构建出“声情并茂”的听觉体验。

舞台美术与服装道具的运用,也为《打神告庙》的悲剧氛围增色不少,传统舞台中,庙景通过“一桌二椅”和简单布景象征,重点在于演员的表演;而现代改编版本中,则通过灯光、音效的强化,营造出“鬼气森森”的效果:冷蓝色灯光投射在窦娥素白的孝服上,背景中若隐若现的庙宇剪影,配合风声、雨声的音效,让观众仿佛置身于窦娥所处的绝望境地,服装上,窦娥的“囚服”与“孝服”合一,既点明其冤死鬼的身份,又暗示其“孝女”与“烈妇”的双重悲剧符号,细节中蕴含深刻寓意。

从文化内涵来看,《打神告庙》超越了个人冤屈的范畴,折射出封建社会中底层人民的生存困境与精神反抗,窦娥“打神”的行为,表面是对神灵的亵渎,实质是对“天道不公”的质问——在“天地不仁,以万物为刍狗”的封建秩序下,连神灵都沦为权贵的附庸,底层百姓的正义何处伸张?这种对权威的质疑,体现了中国传统文化中“民为贵”的朴素思想,也展现了豫剧艺术关注现实、同情弱的人文关怀。

豫剧《打神告庙》不同流派唱腔艺术对比

| 流派代表 | 唱腔特点 | 代表唱句片段 | 情感侧重 |

|---|---|---|---|

| 豫东调(唐喜成) | 嗨腔高亢,真假声转换鲜明 | “冤枉!冤枉!天大的冤枉!” | 愤怒控诉,爆发力强 |

| 豫西调(阎立品) | 唱腔悲凉,注重鼻腔共鸣 | “神鬼神鬼全不灵,为何害我苦命人?” | 哀怨悲愤,苍凉深沉 |

| 常派(常香玉) | 大气磅礴,融会贯通各派特色 | “我死我死何足惜,只留清白照汗青” | 刚烈不屈,家国情怀 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《打神告庙》与其他剧种(如京剧、越剧)的同名剧目在艺术表现上有何差异?

A1:虽然京剧、越剧等剧种也有《打神告庙》剧目,但豫剧版本更侧重“悲情”与“反抗”的强烈对比,唱腔以高亢激越著称,动作设计上融入大量豫剧特有的“跌扑”“翻滚”等技巧,如“抢背”“僵尸”等,突出窦娥情绪的爆发;京剧版本则更注重“做工”的细腻,通过眼神、水袖的微妙变化表现人物内心,唱腔以西皮二黄为主,风格更为婉转;越剧版本则受“才子佳人”戏影响,唱腔柔美哀婉,表演偏重抒情,窦娥的反抗情绪相对内敛,这种差异源于各剧种的艺术风格和地域文化特点,豫剧的“豪放”与“悲壮”使其在表现《打神告庙》时更具冲击力。

Q2:现代豫剧《打神告庙》在改编中如何平衡传统与创新?

A2:现代改编的《打神告庙》在保留传统精髓的基础上,从多个维度进行创新:一是舞台呈现上,引入现代灯光、音效技术,如运用多媒体投影展现窦娥临刑前的“血溅白练”“六月飞雪”等超现实场景,增强视觉冲击力;二是人物塑造上,通过增加窦娥的内心独白和对封建礼教的直接控诉,深化其反抗精神,如加入“女子何苦为难女子”等唱词,凸显对性别压迫的反思;三是音乐唱腔上,在豫剧传统板式基础上融入交响乐元素,如用大提琴的低音烘托悲凉氛围,用铜管乐表现愤怒情绪,既保留了豫剧的“乡土味”,又增添了现代审美,这些创新并未偏离传统主题,反而通过多元化的艺术语言,让经典剧目在当代焕发新的生命力。