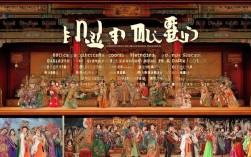

豫剧《十五贯》是河南地区广为流传的传统剧目,其故事源自明代传奇《双熊记》(又名《十五贯》),后经昆剧经典改编,再由豫剧移植、本土化创排而成,成为展现豫剧艺术兼容并蓄特色的重要作品,该剧以“冤案昭雪”为核心,通过曲折的剧情、鲜明的人物和深刻的主题,既保留了原作对社会现实的批判,又融入了豫剧高亢激昂的唱腔与质朴生动的表演,深受北方观众喜爱。

背景溯源:从传奇经典到豫剧移植

《十五贯》的故事最早可追溯至明代末年,由剧作家朱素臣创作的传奇《双熊记》,讲述了苏州府熊氏兄弟因十五贯铜钱遭人诬陷,险些被冤杀,最终在清官况钟的明察秋毫下沉冤得雪的故事,原作通过“双熊蒙冤”的戏剧冲突,深刻揭露了封建司法制度的黑暗与官僚主义的弊端,具有强烈的现实批判意义。

清代中叶,《双熊记》以昆曲形式搬上舞台,但因种种原因一度沉寂,1956年,浙江昆剧团对其进行改编整理,剔除封建糟粕,强化“反对主观臆断、提倡实事求是”的主题,以《十五贯》为名复排演出,引发全国轰动,出现“一出戏救活一个剧种”的文化现象,成为戏曲改革与推陈出新的典范。

豫剧移植《十五贯》始于20世纪50-60年代,正值戏曲界“古为今用、洋为中用”的探索期,河南豫剧院组织编剧、导演、音乐及表演艺术家,在保留昆曲原作精髓的基础上,结合豫剧的艺术特质进行二度创作:台词中融入河南方言俚语,唱腔设计以豫剧【二八板】【流水板】为基础,吸收昆曲的细腻叙事,表演上则突出豫剧“唱、念、做、打”的程式化特点,使这部江南传奇在黄河之畔焕发新生。

剧情梗概:双熊蒙冤与智断奇案

豫剧《十五贯》的故事围绕“十五贯铜钱”引发的连环冤案展开,情节跌宕起伏,悬念丛生。

起因:无锡商人陶复朱因女儿戍边,将十五贯铜钱赠予邻居穷友尤葫芦,作为女儿嫁资,尤葫芦醉酒后戏言将钱卖女,其女苏戍娟信以为真,深夜逃亡;赌徒娄阿鼠潜入尤家盗窃,杀害尤葫芦,并留下十五贯铜钱作为线索。

发展:苏戍娟途中与客商熊友兰同行,恰巧熊友兰身上也带有十五贯铜钱(为其弟熊友蕙购药之资),众人见二人同行,又各带十五贯,认定二人通奸谋杀,扭送至县衙,知县过于执主观臆断,仅凭“男女同行非奸即盗”的偏见,将熊友兰、苏戍娟屈打成招,判死刑待决。

高潮:熊友蕙因隔壁侯三姑赠予的半贯铜钱遭人诬陷,与侯三姑一同被卷入另一桩命案,险些丧命,两案并审时,苏州府巡抚况钟奉命监斩,却从两案线索中发现诸多疑点(如凶器、铜钱来源等),他不顾“监斩官不得延误行刑”的律法,力请缓刑,微服私访,最终在赌徒娄阿鼠的旧友处追查到凶器,并设计诱捕娄阿鼠,使其认罪伏法。

结局:熊氏兄弟与苏戍娟、侯三姑的冤案得以昭雪,过于执因昏聩被罢官,况钟因明察秋毫、体恤民情受到百姓称颂,全剧以“清官智断冤案”为主线,既展现了封建司法的漏洞,也歌颂了实事求是、为民请命的精神。

主要人物关系与角色定位

为更清晰呈现剧中人物及其作用,以下为《十五贯》主要人物关系表:

| 人物 | 身份 | 在剧中的作用 |

|---|---|---|

| 况钟 | 苏州府巡抚 | 核心正面人物,以智慧与勇气推翻冤案,体现“清官文化”与理性精神。 |

| 熊友兰/熊友蕙 | 无锡熊氏兄弟 | 冤案受害者,串联两条主线,凸显“主观臆断”导致的悲剧。 |

| 苏戍娟 | 尤葫芦之女 | 第一案当事人,与熊友兰的误会推动剧情发展,展现底层民众的苦难。 |

| 娄阿鼠 | 赌徒、凶手 | 罪案制造者,狡猾贪婪,其恶行暴露封建社会治安的混乱与人性的堕落。 |

| 过于执 | 无锡知县 | 昏聩官僚的代表,主观武断,象征封建司法制度的腐朽。 |

豫剧版本的特色与创新

豫剧《十五贯》在移植过程中,充分结合了豫剧的艺术优势,形成了独特的地域风格:

唱腔设计:以豫剧【豫东调】【豫西调】为基础,吸收昆曲【水磨腔】的婉转细腻,塑造不同人物的音乐形象,如况钟的唱段多用【二八板】的沉稳顿挫,表现其刚正不阿;娄阿鼠的唱段则融入【流水板】的轻佻急促,凸显其狡猾市侩;熊氏兄弟的冤唱则以【哭腔】抒发悲愤,感染力极强。

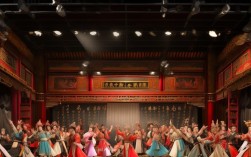

表演风格:突出豫剧“文戏武唱”的特点,况钟微服私访时的“趟马”“水袖”等程式化动作,既有武戏的利落,又有文戏的细腻;娄阿鼠的“赌徒步”和眼神闪烁,通过夸张的肢体语言强化人物性格;冤案公堂上的“三堂会审”场面,则通过群体演员的“跑龙套”和“对唱”,营造紧张压抑的氛围。

语言本土化:将昆曲的文言台词改为河南方言与白话结合,如“中”“恁”“咋整”等方言词汇的运用,使人物对话更贴近北方观众的生活体验,增强了戏剧的亲和力。

社会影响与文化价值

豫剧《十五贯》自创排以来,成为河南豫剧院团、戏校的保留剧目,历经数十年演出不衰,其社会影响深远:

思想启蒙:通过“冤案昭雪”的故事,批判了封建官僚的“主观臆断”,倡导“调查研究、实事求是”的科学精神,在20世纪50-60年代成为普法宣传与思想教育的生动教材。

艺术传承:该剧是豫剧“移植剧目”的成功范例,证明了地方剧种在吸收其他剧种精华时的创新能力,为豫剧的剧目拓展与艺术革新提供了宝贵经验。

群众基础:曲折的剧情、鲜明的人物和接地气的表演,使《十五贯》成为河南观众家喻户晓的“老戏”,许多经典唱段(如况钟的“明灯照”唱段)至今仍在民间传唱,成为豫剧文化记忆的重要组成部分。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《十五贯》与昆曲原版在艺术风格上有何主要区别?

A1:两者艺术风格的区别主要体现在唱腔、表演和语言三方面,昆曲原版以“水磨腔”著称,唱腔婉转细腻,表演注重“载歌载舞”,语言偏文言,整体风格典雅精致;豫剧版则以梆子腔为基础,唱腔高亢激昂,表演强调“唱、念、做、打”的程式化,语言融入河南方言,风格质朴豪放,更贴近北方观众的审美习惯,豫剧版简化了昆曲的部分文场戏,强化了公堂对峙、微服私访等武场与文戏结合的场面,戏剧冲突更为外显。

Q2:《十五贯》中况钟的形象为何能成为经典?其现实意义是什么?

A2:况钟的经典形象源于其“清官”特质与“理性精神”的完美结合,剧中,他不仅刚正不阿、体恤民情,更难能可贵的是突破了封建官僚的“按律办事”思维,通过微服私访、调查取证,以“实事求是”的态度推翻冤案,展现了“为民做主”的担当,这种形象超越了传统“清官”的“人治”色彩,融入了现代法治精神的雏形,因此在不同时代都能引发共鸣,其现实意义在于:提醒人们反对主观臆断、重视调查研究,倡导以理性与良知解决问题,至今仍对法治社会建设与文化价值观塑造具有启示作用。