豫剧《老来难》作为传统经典剧目,以“王宽”这一角色为核心,深刻描绘了普通老年人晚年的生活困境与情感挣扎,堪称豫剧舞台上的“老年生活百科全书”,剧中的王宽并非身居高位的名士,而是一位市井平民,年轻时或许也曾是家庭的顶梁柱,但随着年岁渐长,身体机能衰退、家庭关系变化、社会角色边缘化等问题接踵而至,让他陷入了“老来难”的泥淖,引发了几代观众的共鸣。

剧情从王宽的日常生活切入:清晨起身,他需扶着墙角缓慢站起,膝盖的酸痛让他每一步都小心翼翼;穿衣时,曾经轻松扣好的衣扣如今却因手指颤抖而屡屡失败,这些细节没有激烈的冲突,却通过细腻的表演,将“衰老”这一不可抗拒的自然过程真实呈现在观众眼前,家庭矛盾是“老来难”的另一重重压:子女或因生计奔波无暇照料,或因代际观念差异产生隔阂,王宽试图与子女沟通,却常换来敷衍与不耐,剧中有一场戏,王宽端着亲手做的饭菜等待子女回家,饭菜凉了又热,热了又凉,他佝偻着背在门口张望的身影,配上豫剧特有的“哭腔”唱段,将老人的孤独与期盼刻画得入木三分。

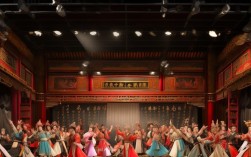

在艺术表现上,《老来难》充分展现了豫剧贴近生活的特质,唱腔设计上,王宽的唱段以苍劲、悲凉的豫西调为主,慢板节奏如泣如诉,拖腔处带着微微的颤抖,仿佛与角色的呼吸同频;念白则多用河南方言,“恁”“中”“咋”等词汇的运用,让角色形象更具烟火气,表演上,演员通过“颤步”“捂腰”“揉膝”等程式化动作,结合眼神的浑浊与无奈,将老年人的身体状态与心理活动融为一体,尤其是王宽面对镜子白发时,先是一愣,随后伸手触摸又缓缓收回的手,没有台词却胜过千言万语,尽显对时光流逝的怅惘。

剧中对“老来难”的探讨并非停留在抱怨与悲苦,而是通过王宽与邻里、晚辈的互动,传递出坚韧与温情,当邻居送来热汤,当曾经的徒弟登门探望,王宽脸上露出的笑容,让观众看到苦难中的人性光辉,这种“苦中带暖”的基调,让《老来难》超越了单纯的悲剧叙事,成为对生命、家庭与亲情的深刻反思。

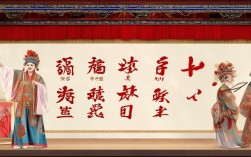

| 王宽的困境表现 | 对应的艺术手法 | 观众情感共鸣点 |

|---|---|---|

| 身体衰老:行动迟缓、自理困难 | 颤步、捂腰等身段;慢板拖腔唱腔 | 对衰老的共情,对生命脆弱的感知 |

| 家庭隔阂:子女疏离、沟通不畅 | 方言念白;独坐张望的沉默表演 | 对家庭关系的反思,对亲情的渴望 |

| 精神孤独:回忆往昔、现实落差 | 对比年轻时唱段;眼神中的落寞 | 对时光流逝的怅惘,对平凡人生的致敬 |

《老来难》之所以历久弥新,正在于它以小见大,通过王宽的个体命运,折射出无数老年人的共同境遇,它提醒着观众:老去是生命的必然,而如何对待老人,则是衡量社会文明的标尺,当王宽在剧末轻声哼起年轻时哄孩子的歌谣,那沙哑的嗓音里,既有岁月的沉重,也有生命的韧性,让人在泪水中感受到温暖与力量。

FAQs

问:《老来难》中王宽的形象为何能引发不同年龄层观众的共鸣?

答:王宽的形象具有“平凡中的真实”特质,老年观众能从他身上看到自己的影子,共鸣于身体衰退的无奈与对陪伴的渴望;中年观众则可能反思自己对父母的责任,在王宽与子女的矛盾中看到代际沟通的困境;年轻观众则通过这部剧提前理解衰老,学会尊重长辈,这种跨年龄层的共情,让王宽成为豫剧舞台上“永不褪色的老年形象”。

问:豫剧《老来难》的唱腔设计如何贴合“老来难”的主题?

答:该剧唱腔以豫西调为基础,通过节奏、音色、润腔的精细处理强化主题,表现王宽身体痛苦时,用“顿挫腔”模拟咳嗽与喘息,唱词间隙加入长时间气口,让观众直观感受到呼吸的艰难;表达孤独时,则用“悲情腔”,尾音下沉且带颤抖,如同老人压抑的叹息;回忆往昔时,节奏突然转明快,与现实的慢板形成对比,凸显时光流逝的苍凉,这种“唱腔即心境”的设计,让观众在音乐中直接触摸到角色的灵魂。