豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以高亢激越的唱腔、朴实生动的表演深受戏迷喜爱,红脸行当作为豫剧“生旦净丑”四行之一,以其独特的“忠义”文化内核和震撼人心的唱腔艺术,成为豫剧最具辨识度的符号之一。“红脸王”则是这一行当顶尖艺术家的尊称,而“木兰杯”作为豫剧界的重要奖项,更是与红脸艺术的传承发展紧密相连,共同书写着豫剧的当代传奇。

红脸行当在豫剧中多扮演忠臣良将,如包拯、杨延昭、唐太宗等,要求演员兼具唱、念、做、打的全面技艺,尤其以唱腔见长,从唐喜成创立“唐派红脸”开始,红脸唱腔在传统豫东调、豫西调的基础上,融入“二本腔”(假声)技巧,形成“刚中有柔、柔中寓刚”的独特风格,音域宽广,穿透力强,既能表现人物的豪迈气概,又能抒发内心的悲悯情怀,例如唐喜成在《三哭殿》中饰演的唐太宗,面对长孙皇后与公主的哭诉,唱腔时而威严如钟,时而婉转如诉,将一代明君的矛盾心理刻画得淋漓尽致,这种“一声唱起满堂彩,红脸一吼震山河”的艺术魅力,让红脸行当成为豫剧舞台上的“定海神针”。

“木兰杯”以豫剧经典剧目《花木兰》命名,自2010年创办以来,每两年举办一次,旨在发掘豫剧新秀、传承流派艺术,作为豫剧界的“奥斯卡”,木兰杯特别注重对红脸行当的扶持,不仅设立“红脸艺术专项奖”,更鼓励演员复排传统红脸戏,在第五届木兰杯上,青年演员李红脸凭借《辕门斩子》中“杨延昭”一角的精彩演绎,一举摘得桂冠,他通过继承唐派红脸的“脑后音”技巧,结合现代舞台审美,让传统红脸戏焕发新生,演出邀约因此增加了三成,带动了年轻观众对红脸戏的关注,正如一位老戏迷所说:“以前觉得红脸戏‘吵’,现在通过木兰杯看到年轻演员的演绎,才听懂了里面的忠义和深情。”

红脸王的艺术成就,离不开对传统的坚守与创新,从唐喜成“腔随情转、以情带声”的演唱理念,到新一代演员在服装、化妆、舞台呈现上的改良,红脸艺术始终在“守正”与“创新”中寻找平衡,传统红脸脸谱以红色为主,象征忠义,而近年一些演出在保留红色基调的基础上,通过渐变色彩和立体线条,增强人物面部表情的层次感,让舞台形象更贴近当代观众的审美,这种“老戏新唱”的探索,正是木兰杯所倡导的“传承不守旧、创新不离根”的生动体现。

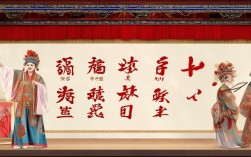

| 红脸王代表剧目及艺术特色 | |||

|---|---|---|---|

| 剧目名称 | 角色 | 唱腔特点 | 经典唱段 |

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | 高亢激昂,真假声转换自然 | “恨福宝不该嫁皇家” |

| 《辕门斩子》 | 杨延昭 | 刚毅挺拔,吐字铿锵有力 | “杨延昭坐帐令传下” |

| 《血溅乌纱》 | 严天民 | 悲怆深沉,情感层次丰富 | “乌纱纱,帽翅飘” |

从唐喜成到新一代红脸演员,“红脸王”的称号不仅是艺术成就的象征,更是豫剧人坚守初心的见证,而“木兰杯”以奖项为媒,让红脸艺术在当代舞台上持续发光,两者共同构成了豫剧传承发展的“双引擎”,让这门古老艺术在新时代焕发出勃勃生机。

FAQs

问题1:豫剧中的“红脸王”称号是专指某一位演员,还是对红脸行当顶尖艺术家的统称?

解答:“红脸王”称号最初是对豫剧红脸行当一代宗师唐喜成的尊称,因其创立的“唐派红脸”影响深远,被戏迷誉为“红脸王”,随着时代发展,这一称号逐渐演变为对红脸行当顶尖艺术家的统称,既包括传承唐派艺术的优秀演员,也包括在红脸戏表演中有所创新、形成个人风格的艺术家,如近年活跃在舞台上的李红脸、张建国等,均因在红脸艺术上的卓越贡献而被戏迷称为“红脸王”。

问题2:“木兰杯”评选红脸艺术作品时,最看重哪些方面的标准?

解答:“木兰杯”评选红脸艺术作品时,主要从三个维度综合考量:一是传统技艺的传承度,是否准确把握唐派等流派的唱腔、表演精髓;二是人物塑造的感染力,能否通过唱腔、身段等技巧,立体展现红脸角色的忠义品格与内心世界;三是创新与时代审美的结合度,在尊重传统的基础上,是否融入现代表现手法,让年轻观众产生共鸣,在第五届木兰杯中,获奖作品《血溅乌纱》既保留了严天民“乌纱打顶”的经典身段,又通过灯光、音效的配合,强化了“清官难断家务事”的戏剧冲突,最终获得评委一致认可。