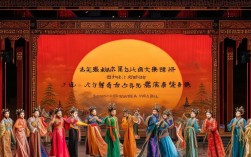

豫剧《唐宫娇女》作为近年来新编历史剧的代表作,以唐代宫廷为背景,聚焦一代娇女的成长与蜕变,自首演以来便凭借跌宕的剧情、精湛的表演与浓郁的中原文化气息,成为舞台上的现象级作品,全场演出常现座无虚席、掌声雷动之景,该剧以“小人物见大时代”的叙事视角,将家国情怀与个人命运交织,塑造了一位既有皇家贵气又有民间温度的“娇女”形象,为传统豫剧注入了新的时代活力。

故事背景设定在武则天称制后期,长安城波谲云诡,相王李旦之女李婉儿(剧中“娇女”原型)自幼养于民间,习得医术与武艺,因宫廷变故被召回宫中,面对权力倾轧、亲情纠葛与边疆危机,她从最初的懵懂抗拒到逐渐觉醒,以智慧周旋于各方势力之间,最终以女性特有的坚韧与担当,化解了一场宫廷阴谋,并促成与突厥的和亲,守护了家国安宁,剧情节奏张弛有度,既有“深宫夜审”的紧张悬疑,也有“牡丹亭畔”的婉转柔情,更有“边关誓师”的慷慨激昂,让观众在两个小时里沉浸式体验唐代宫廷的众生相。

该剧的艺术成就,首先体现在对豫剧传统程式的创新性运用上,导演团队在保留豫剧高亢激昂、朴实生动的基调外,大胆融合唐代乐舞元素,如《霓裳羽衣舞》的肢体语言被巧妙融入水袖功,使“唱、念、做、打”更具盛唐气象,主演在唱腔上更是精益求精,“豫东调”的明快与“豫西调”的深沉交替出现,尤其在“娇女诉情”的核心唱段中,真假声转换自如,既有“泪洒罗衫”的凄婉,也有“壮志凌云”的豪迈,展现出深厚的传统功底与角色塑造能力,舞美设计同样令人称道,以“一转一景”的旋转舞台配合多媒体投影,将大明宫的恢弘、市井的烟火、边关的苍凉无缝切换,传统布景与现代科技碰撞出独特的视觉冲击。

为更直观呈现其艺术特色,特整理如下:

| 艺术类别 | 具体表现 | 亮点说明 |

|---|---|---|

| 唱腔设计 | 豫东调与豫西调融合,辅以哭腔、甩腔 | 核心唱段《娇女吟》获评“年度经典唱腔”,旋律兼具传统韵味与时代感 |

| 表演形式 | 水袖功、扇子功结合唐代乐舞 | “剑舞惊鸿”段将武戏与文舞结合,展现角色刚柔并济的性格 |

| 舞美呈现 | 旋转舞台+多媒体投影+实景道具 | 宫廷场景采用“朱墙金瓦”主色调,边关戏以冷灰色调强化苍凉感 |

| 服装造型 | 唐制襦裙、礼服改良,配饰考究 | 娇女从民间布衣到宫廷华服的转变,通过服饰色彩渐变暗示人物成长 |

《唐宫娇女》的“全场”热度,不仅体现在票房与口碑上,更在于其文化辐射力,自2022年首演以来,该剧已在全国巡演超50场,覆盖20余个城市,所到之处引发“豫剧热”,不少年轻观众表示“第一次被豫剧打动”,业内专家评价其“为历史剧创作提供了新范式”——既尊重历史逻辑,又赋予女性角色独立人格,让传统艺术在当代语境下焕发生机,2023年,该剧斩获“中国豫剧节”金奖,主演更凭借“娇女”一角摘得“梅花奖”提名,成为豫剧传承创新的重要注脚。

相关问答FAQs

Q:《唐宫娇女》与其他唐代题材豫剧(如《武则天》《狄仁杰》)相比,有何独特之处?

A:区别于传统历史剧对帝王将相的聚焦,《唐宫娇女》以“边缘人物”李婉儿为视角,通过她的民间经历与宫廷身份碰撞,展现唐代女性在男权社会中的突围,剧中没有脸谱化的善恶对立,而是以“人性”为内核,刻画了娇女在亲情、爱情、家国之间的挣扎与成长,更贴近当代观众对“立体人物”的审美需求,音乐上创新加入古筝、琵琶等民族乐器与交响乐的融合,唱腔设计更注重年轻化表达,如部分唱段融入流行音乐节奏,降低了传统豫剧的“听赏门槛”。

Q:剧中“娇女”李婉儿的原型是否有历史依据?创作团队如何平衡历史真实与艺术虚构?

A:李婉儿为虚构人物,但创作灵感部分来源于唐代太平公主的生平片段——既有宫廷贵女的身份,又有参与政治的经历,为平衡历史真实与艺术虚构,团队查阅《旧唐书》《新唐书》及唐代服饰、礼仪专著,确保宫廷场景、服饰、称谓等细节符合历史逻辑;在人物塑造上,则通过“医术救民”“武艺御敌”等虚构情节,强化其“接地气”的特质,避免人物沦为历史符号,编剧表示:“我们想通过这个角色告诉观众,历史人物不仅是冰冷的文字,更是有血有肉、有情感有选择的‘人’。”