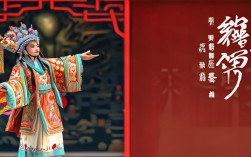

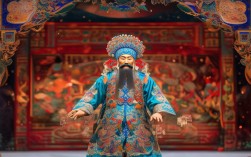

张君秋作为京剧“四大名旦”之一,创立的“张派”艺术以华丽婉转、刚柔并济的唱腔和细腻传神的表演著称,其改编并主演的京剧《赵氏孤儿》更是流派艺术的经典代表作,该剧取材于元杂剧《赵氏孤儿大报仇》,经张君秋与马连良、谭富英等艺术家的打磨,在保留传统忠义内核的同时,通过女性视角的深化与唱念做打的创新,赋予了古老故事更丰富的情感层次与艺术张力。

在《赵氏孤儿》中,张君秋饰演庄姬公主——赵朔之妻、赵氏孤儿的生母,这一角色虽非传统“花衫”戏中的张扬形象,却因张君秋的演绎成为全剧的情感核心,庄姬公主在赵氏家族遭屠岸贾灭门后,藏匿孤儿、托孤程婴的情节,本是展现“忠义”的桥段,但张君秋着重挖掘了人物作为母亲的柔弱与作为王族的坚韧,他通过“巧、媚、脆、水”的嗓音特点,将庄姬公主从“深宫哀怨”到“舍子救孤”的心理转变刻画得层次分明,例如在“金殿托孤”一场中,【二黄导板】“千仇万恨压胸膛”起腔便高亢凄厉,似有裂帛之声;转入【回龙】“见程婴把肝肠痛断,我的儿啊”时,又转为低回婉转,气息控制如抽丝剥茧,将公主强忍悲痛、嘱托后事的复杂心境通过唱腔传递得淋漓尽致,念白上,他突破旦角传统的“韵白”模式,融入部分“京白”的口语化表达,使庄姬公主的台词既有贵族的端庄,又显母亲的真情,更具感染力。

在表演身段上,张君秋突破了程式化的束缚,为庄姬公主设计了符合情境的细节动作,如“怀揣孤儿”一场,他以水袖半掩腹部,脚步虚浮、身形微颤,既表现产后虚弱的生理状态,又暗含对骨肉分离的不舍;而“自尽明志”前,以水袖掩面、缓缓跪倒的动作,没有刻意渲染悲壮,却通过克制的肢体语言,凸显了人物“以死全名节”的决绝,这种“以情带戏、以技传情”的处理,使庄姬公主摆脱了传统“苦情戏”的扁平化,成为有血有肉的艺术形象。

张君秋对《赵氏孤儿》的改编还体现在唱腔设计的创新上,他融合了梅派的华丽、程派的婉约与尚派的刚劲,为庄姬公主创编了多段新腔,叹月”一场的【四平调】,借鉴了《望江亭》的流畅旋律,却加入“擞音”与“颤音”,表现公主夜不能寐的辗转反侧;“法场祭奠”中的【二黄散板】,则通过节奏的快慢变化,将“骂贼”的激愤与“念儿”的哀伤交织,形成强烈的戏剧冲突,这些唱腔既保留了传统京剧的韵味,又注入了现代审美,成为“张派”弟子争相学习的经典剧目。

| 唱段名称 | 板式 | 情感基调 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《叹月》 | 【四平调】 | 哀婉思念 | 旋律婉转,擞音细腻,表现孤寂 |

| 《金殿托孤》 | 【二黄导板】【回龙】 | 悲痛决绝 | 导板高亢,回龙低回,字字泣血 |

| 《法场祭奠》 | 【二黄散板】 | 愤恨哀伤 | 节奏多变,腔随情走,情绪跌宕 |

张君秋版的《赵氏孤儿》,不仅通过庄姬公主这一角色深化了“母爱”与“忠义”的主题,更以“张派”艺术的精妙唱腔与表演,让传统剧目焕发新生,其艺术实践证明,京剧经典的传承并非墨守成规,而是在尊重传统的基础上,以人物为核心,以创新为动力,方能让古老艺术在时代长河中生生不息。

FAQs

Q1:张君秋饰演的庄姬公主与其他流派的演绎有何不同?

A1:张君秋的庄姬公主区别于梅派的雍容华贵与程派的幽咽婉约,更强调“情”与“气”的结合,他通过嗓音的“脆”(明快)与“水”(流畅)表现人物的柔美,以“巧”(灵活)与“媚”(细腻)传递内心情感,同时在念白与身段中融入生活化细节,使角色更具真实感,托孤”时的哭腔,他避免一味悲切,而是融入“强忍悲痛”的克制,更显母爱的伟大与牺牲的沉重。

Q2:《赵氏孤儿》中庄姬公主的唱段为何能成为张派经典?

A2:庄姬公主的唱段之所以成为张派经典,源于张君秋对传统声腔的创造性转化,他以“情”为根基,将【二黄】【西皮】等传统板式的旋律进行拓展,加入“擞音”“颤音”等装饰音,增强唱腔的表现力;结合人物情感变化设计节奏,如“导板转回龙”的由急到缓、“散板”的自由收放,使唱腔既符合京剧的“板式规范”,又突破程式束缚,形成“情韵兼备”的独特风格,为张派艺术树立了“以声塑情、以情动人”的典范。