中国戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,历史悠久,源远流长,其起源可追溯至原始社会的歌舞仪式,经过唐宋时期的孕育发展,至元明清逐渐成熟,形成遍布全国、各具特色的数百个剧种,这些剧种在音乐唱腔、表演形式、服饰妆容等方面差异显著,共同构成了中国戏曲艺术的多元格局,按地域分布来看,以京剧、昆曲、越剧、豫剧、黄梅戏、川剧、秦腔、粤剧、评剧、晋剧等最具代表性,各剧种承载着不同地域的文化基因与审美情趣,成为地方文化的重要标识。

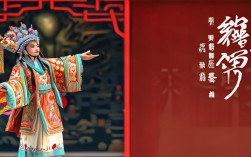

昆曲发源于14世纪末的江苏昆山,是中国现存最古老的剧种之一,被誉为“百戏之祖”,其唱腔以“水磨调”著称,婉转细腻、清丽柔美,伴奏以曲笛为主,辅以笙、箫、三弦等,表演上注重“载歌载舞”,身段要求极高,讲究“一桌二椅”的写意舞台,代表剧目有《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等,其中汤显祖的《牡丹亭》更是昆曲艺术的巅峰之作,2001年,昆曲被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。

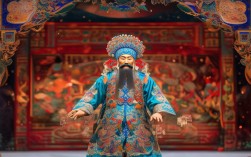

京剧形成于19世纪中期的北京,是在徽剧、汉剧的基础上,融合昆曲、秦腔等声腔逐渐演变而成的“国剧”,其唱腔以西皮、二黄为主,兼具高亢与婉转,形成“生、旦、净、丑”四大行当,每个行下又细分不同角色,表演体系严谨,京剧的化妆脸谱极具特色,净角的脸谱象征人物性格,如红脸表忠义、白脸表奸诈,代表剧目有《贵妃醉酒》《霸王别姬》《穆桂英挂帅》等,梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生并称“四大名旦”,推动了京剧艺术的繁荣发展。

越剧起源于20世纪初的浙江嵊州(旧称嵊县),由民间说唱“落地唱书”发展而来,是中国第二大剧种,以女子越剧最具特色,其唱腔柔美抒情,伴奏以二胡为主,辅以扬琴、琵琶等,表演风格细腻典雅,擅长才子佳人题材,代表剧目有《梁山伯与祝英台》《西厢记》《红楼梦》等,袁雪芬、傅全香、范瑞娟等艺术家塑造了众多经典形象,梁山伯与祝英台》被改编为电影,享誉海内外。

豫剧原名河南梆子,流行于河南及周边地区,是中原文化的代表剧种之一,其唱腔以梆子腔为基础,高亢激越、粗犷豪放,富有乡土气息,伴奏以板胡、梆子为主,表演上注重唱功,形成“豫东调”“豫西调”等流派,代表剧目有《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等,常香玉的“常派”艺术以刚健明快著称,其主演的《花木兰》更是家喻户晓。

黄梅戏起源于18世纪末的安徽安庆,源于湖北黄梅的采茶调,后在安徽发展成熟,唱腔质朴清新、明快流畅,贴近生活,伴奏以高胡、笛子为主,题材多取自民间传说,充满乡土气息,代表剧目有《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》等,严凤英、王少舫的表演赋予了黄梅戏独特的艺术魅力,天仙配》中的“夫妻双双把家还”唱段至今广为传唱。

川剧流行于四川、重庆及云南、贵州部分地区,以幽默诙谐、技艺精湛著称,其唱腔由昆腔、高腔、胡琴腔、弹戏、灯调五种声腔组成,形成“五腔共和”的独特格局,最具特色的表演技艺当属“变脸”“吐火”“藏刀”等绝活,通过手法、道具的巧妙运用,瞬间变换脸谱或喷火,令人叹为观止,代表剧目有《白蛇传》《玉簪记》《拉郎配》等,康子林、周企何等老一辈艺术家奠定了川剧的艺术基础。

秦腔发源于陕西关中地区,是中国最古老的剧种之一,被誉为“梆子腔鼻祖”,其唱腔高亢激越、苍劲悲壮,以枣木梆子击节伴奏,形成“欢音”“苦音”两种不同情绪的唱法,表演上注重架子和特技,如趟马、甩发等,代表剧目有《三滴血》《火焰驹》《游龟山》等,易俗社对秦腔的规范化发展贡献卓著,使其成为西北地区重要的文化符号。

粤剧流行于广东、广西、香港、澳门及海外华人社区,唱腔融合梆子、二黄(合称“梆黄”)与民间小曲,唱腔华丽多变,伴奏以高胡、扬琴、喉管为主,表演上讲究“唱、做、念、打”的有机结合,武戏尤为精彩,代表剧目有《帝女花》《紫钗记》《牡丹亭》等,红线女的“红腔”韵味独特,任剑辉、白雪仙的“芳腔”影响深远,粤剧于2009年被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

评剧起源于20世纪初的河北唐山,由民间说唱“莲花落”发展而来,唱腔口语化、通俗易懂,以平腔为主,伴奏以板胡、竹笛为主,表演贴近生活,擅长表现现代题材,代表剧目有《刘巧儿》《杨三姐告状》《小二黑结婚》等,新凤霞的“新派”艺术以甜润的唱腔和细腻的表演著称,推动了评剧的大众化发展。

晋剧又名山西中路梆子,流行于山西中部及陕西、内蒙古部分地区,唱腔以梆子腔为基础,高亢激越、刚劲有力,伴奏以板胡、梆子、锣鼓为主,表演上注重唱功和做功,形成“晋剧四大须生”“四大名旦”等流派,代表剧目有《打金枝》《富贵图》《算粮》等,丁果仙的“丁派”老生表演苍劲有力,是晋剧艺术的代表人物。

以下为中国主要戏曲剧种概览:

| 剧种 | 起源 | 流行地区 | 代表剧目 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|

| 昆曲 | 14世纪末江苏昆山 | 江浙沪及全国 | 《牡丹亭》《长生殿》 | 水磨调婉转,载歌载舞 |

| 京剧 | 19世纪中期北京 | 全国 | 《贵妃醉酒》《霸王别姬》 | 西皮二黄,行当齐全,脸谱象征 |

| 越剧 | 20世纪初浙江嵊州 | 江浙沪及全国 | 《梁山伯与祝英台》《红楼梦》 | 柔美抒情,女子越剧为主 |

| 豫剧 | 河南梆子 | 河南及周边 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 高亢激越,梆子腔特色 |

| 黄梅戏 | 18世纪末安徽安庆 | 皖鄂赣及全国 | 《天仙配》《女驸马》 | 质朴清新,贴近生活 |

| 川剧 | 四川 | 川渝及西南地区 | 《白蛇传》《玉簪记》 | 五腔共和,变脸绝活 |

| 秦腔 | 陕西关中 | 陕西及西北地区 | 《三滴血》《火焰驹》 | 高亢悲壮,梆子腔鼻祖 |

| 粤剧 | 广东 | 粤港澳及海外华人社区 | 《帝女花》《紫钗记》 | 梆黄融合,华丽多变 |

| 评剧 | 河北唐山 | 华北地区 | 《刘巧儿》《杨三姐告状》 | 口语化,贴近现代题材 |

| 晋剧 | 山西中部 | 山西及周边 | 《打金枝》《富贵图》 | 刚劲有力,中路梆子特色 |

相关问答FAQs

问题1:中国戏曲中哪个剧种被称为“百戏之祖”?为什么?

解答:昆曲被称为“百戏之祖”,作为中国现存最古老的剧种之一,昆曲起源于14世纪末江苏昆山,其“水磨调”唱腔细腻婉转,表演体系严谨,尤其“载歌载舞”的舞台呈现影响深远,京剧、川剧等众多剧种在发展中都曾借鉴其剧目、声腔和技巧,因此被誉为戏曲“活化石”和“百戏之祖”。

问题2:川剧的“变脸”是如何实现的?有哪些主要手法?

解答:川剧“变脸”通过手法、道具和技巧实现脸谱瞬间变换,主要手法有:藏物法(脸谱藏在鬓角、帽沿等,快速更换)、吹粉法(用特定粉末吹气变色)、扯脸法(丝线固定脸谱,扯动更换)、抹脸法(预涂油彩,擦拭变色),需演员精准手法和长期训练,是川剧标志性绝活。