豫剧作为中国最大的地方剧种之一,在中原大地有着深厚的群众基础,其剧目多取材于历史故事、民间传说和古典文学,李翠莲还阳》便是以民间流传的“李翠莲”故事为蓝本创作的经典剧目,该剧以生死轮回、善恶报应为核心,通过李翠莲死后还阳的经历,展现了古代女性的善良、刚烈与对真情的坚守,同时也折射出传统伦理观念与民间信仰的交织,成为豫剧舞台上经久不衰的经典之作。

故事背景与剧情梗概

“李翠莲”的故事最早可追溯至宋代话本《李翠莲女墓道黄父鬼》,后在民间口头文学、戏曲中不断演变,豫剧《李翠莲还阳》则在传统故事的基础上,强化了“还阳”这一奇幻情节,使戏剧冲突更加集中,情感表达更加浓烈,剧情大致分为三个阶段:

第一阶段:李翠莲嫁夫与行善受难,李翠莲出身书香门第,自幼聪慧善良,嫁与秀才张文昌为妻,婚后她恪守妇道,善待公婆,周济贫苦,却因性情刚直,不愿忍受婆婆的刻薄与丈夫的懦弱,屡遭责难,一次,她因将家中布施给贫困乡邻,与婆婆激烈争执,被丈夫斥责“不守妇道”,悲愤之下写下休书,悬梁自尽。

第二阶段:阴曹地府的执念与还阳契机,李翠莲魂至地府,阎王念其生前广结善缘,却遭不公,判她阳寿未尽,准其还阳,但李翠莲心灰意冷,对人间情爱已无眷恋,执意不愿重返,张文昌得知李翠莲死讯,幡然悔悟,日夜守在其坟前哭诉悔恨,其真情感动了土地神与阎王,阎王遂允李翠莲以“还阳”考验张文昌真心,若他能真心悔改,二人便可重续前缘;若仍是虚情假意,李翠莲将魂飞魄散。

第三阶段:还阳团圆与善恶有报,李翠莲还阳后,化身“陌生女子”试探张文昌,她先是扮作贫苦老妪,张文昌见之倾囊相助;又扮作落难女子,张文昌收留她于家中,悉心照料,甚至为其寻亲,当李翠莲亮明身份后,张文昌羞愧难当,立誓痛改前非,婆婆因虐待儿媳、拆散姻缘而遭邻里唾弃,最终幡然悔悟,李翠莲与张文昌重归于好,夫妻二人孝敬公婆,和睦乡邻,故事以“善有善报”的结局收场。

豫剧《李翠莲还阳》的艺术特色

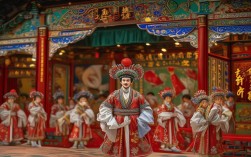

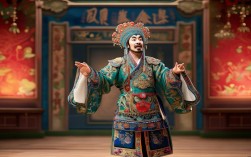

豫剧《李翠莲还阳》之所以能成为经典,离不开其鲜明的艺术特色,既保留了豫剧高亢激昂、朴实自然的风格,又通过创新编排强化了戏剧的感染力。

(一)唱腔设计:情感浓烈,层次分明

豫剧唱腔以“豫东调”“豫西调”为基础,《李翠莲还阳》中李翠莲的唱段充分展现了这一特点,李翠莲自尽前所唱“骂一声张文昌薄情郎”,采用豫东调的“快二八板”,节奏急促,旋律跌宕,将人物悲愤、绝望的情感推向高潮;还阳后试探张文昌时,唱腔转为“慢板”,婉转低回,既有对过往的伤痛,又有对真情的试探;最终与张文昌相认时,则以“欢音”唱腔收尾,明快激越,表现劫后重生的喜悦,这种根据人物情感变化调整唱腔的方式,使角色形象更加立体。

(二)表演程式:虚实结合,神形兼备

豫剧表演讲究“唱、念、做、打”的融合,《李翠莲还阳》在表演上既有传统程式的运用,又有创新突破,李翠莲悬梁自尽的场景,通过“甩发”“僵尸倒”等传统程式,配合舞台灯光与音效,将悲剧气氛渲染到极致;还阳时的“魂出窍”“还阳身”等情节,则采用“虚实结合”的手法,演员以细腻的身段和眼神,表现灵魂游离与肉体复苏的奇幻感,让观众在写实与写意之间感受戏剧的魅力。

(三)人物塑造:性格鲜明,真实可感

剧中李翠莲的形象打破了传统戏曲中“温婉贤淑”的女性模板,她既有善良孝顺的一面,也有刚烈反抗的精神,面对婆婆的刁难,她据理力争;遭遇丈夫的误解,她以死明志,这种“外柔内刚”的性格,使人物脱离了“工具人”的标签,更具现代审美价值,张文昌的形象则经历了“懦弱—悔悟—成长”的转变,从最初对母亲言听计从,到幡然醒悟以真情赎罪,展现了人性的复杂性。

(四)舞台呈现:地域特色与文化符号

《李翠莲还阳》的舞台设计融入了大量中原文化元素,李翠莲周济贫苦时,背景是中原乡村的麦垛、石磨;地府场景则采用红黑主色调,配合牛头马面、判官等传统造型,营造出阴森压抑的氛围;还阳后的“试探”情节,舞台以“家—外—家”的空间转换,推动剧情发展,既符合戏曲“一桌二椅”的简约美学,又通过灯光、道具的辅助增强了视觉冲击力。

以下为《李翠莲还阳》关键唱腔与情感表达对照表:

| 唱段名称 | 唱腔板式 | 情感基调 | |

|---|---|---|---|

| 《骂一声张文昌》 | 快二八板 | 悲愤绝望 | 谴责丈夫懦弱,诉说自身冤屈 |

| 《还阳后思前情》 | 慢板 | 伤痛徘徊 | 回顾一生行善,质疑人间真情 |

| 《试探郎君心》 | 二八流水板 | 试探犹豫 | 化身陌生女子,考验丈夫真心 |

| 《重圆谢苍天》 | 欢音垛板 | 喜悦坚定 | 感念真情悔悟,立志重修旧好 |

文化内涵与社会价值

《李翠莲还阳》不仅是一部戏剧作品,更承载着丰富的文化内涵和传统价值观,对当代社会仍有启示意义。

其一,对“善”的坚守与弘扬,李翠莲一生行善,即便遭遇不公,也未改变本性,最终因善行得到“还阳”的机缘,这体现了传统文化中“善恶有报”的因果观念,也传递了“人为善,福虽未至,祸已远离”的朴素价值观,引导观众向善向好。

其二,对女性命运的思考,在封建礼教下,女性常被要求“三从四德”,李翠莲的刚烈反抗,打破了“逆来顺受”的女性宿命,她以死抗争,以“还阳”后的“试探”争取平等与尊重,体现了女性意识的觉醒,为传统戏曲中的女性形象注入了新的生命力。

其三,对“真情”的赞美与呼唤,张文昌的悔悟与坚守,展现了人性中“知错能改”的可贵;李翠莲最终选择原谅,则体现了“以情化仇”的宽容精神,这种对真情的歌颂,超越了时代局限,引发观众对情感价值的共鸣。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《李翠莲还阳》与其他剧种的“李翠莲”故事(如京剧、越剧)相比,有哪些独特之处?

A1:豫剧《李翠莲还阳》的独特性主要体现在三个方面:一是地域文化特色,唱腔上融入河南方言的韵味,如“中”“恁”等方言词汇的念白,增强了亲切感;二是情节的戏剧冲突更强烈,通过“还阳试探”的奇幻情节,将夫妻情感的考验推向高潮,比其他剧种更注重“情”与“理”的碰撞;三是人物性格的塑造更具“中原气”,李翠莲的刚烈与张文昌的悔悟,都带有中原人直率、执着的特质,符合豫剧“大俗大雅”的风格。

Q2:《李翠莲还阳》中“还阳”这一奇幻情节,在剧中起到了什么作用?

A2:“还阳”是《李翠莲还阳》的核心情节,具有三重作用:一是推动剧情发展,通过“还阳—试探—相认”的结构,使故事从悲剧转向喜剧,增强戏剧张力;二是深化主题思想,以“生死轮回”的设定,强化“善恶有报”“真情可贵”的价值观,让观众在奇幻情节中感悟人生哲理;三是塑造人物形象,李翠莲的“还阳”不是简单的复活,而是对“人间真情”的考验,她的犹豫、试探与最终原谅,展现了人物内心的成长与蜕变,使形象更加丰满立体。