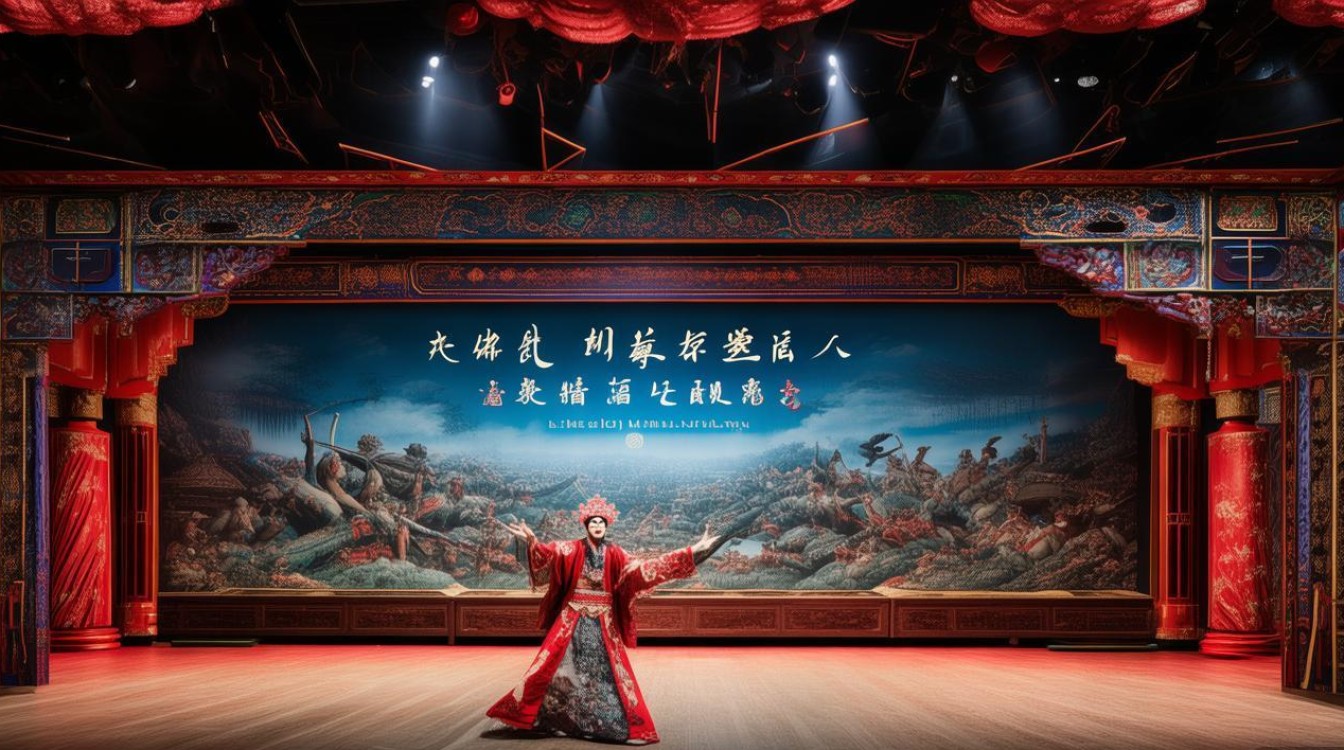

京剧《定军山》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,其艺术魅力跨越百年,始终在舞台上熠熠生辉,该剧取材于《三国演义》,讲述了老将黄忠在定军山一战中,凭借过人的胆识与智谋,刀劈夏侯渊,为蜀汉立下赫赫战功的故事,其艺术成就不仅体现在跌宕起伏的剧情中,更凝结了京剧表演、唱腔、音乐、服饰等多方面的精华,堪称传统京剧武老生行当的典范之作。

从剧情架构来看,《定军山》以“请战”“诱敌”“斩将”三个核心段落层层递进,戏剧冲突鲜明,开篇黄忠听闻夏侯渊轻视老将,怒而请战,既展现其“不服老”的豪迈性格,也为后续的智勇双全埋下伏笔;中间“诱敌”环节,黄忠佯装败退,引夏侯渊追击,通过“走边”“趟马”等程式化动作,将战场上的机敏与从容展现得淋漓尽致;高潮“斩将”一折,黄忠与夏侯渊激战数十回合,劈刀”定乾坤,酣畅淋漓的打斗与铿锵有力的唱念相互烘托,将气氛推向顶点,这种“起承转合”的叙事逻辑,既符合传统戏曲“以歌舞演故事”的美学原则,又通过人物的行动塑造了鲜活的艺术形象。

人物塑造是《定军山》艺术的核心,黄忠这一形象的成功塑造,离不开表演艺术的精雕细琢,作为武老生行当的代表,黄忠的表演需兼顾“老生”的沉稳与“武生”的骁勇,在“请战”一场中,演员通过“抖髯”“撩髯”等动作表现黄忠的激愤,眼神中既有对主公的忠诚,也有对轻视自己的不屑;在“趟马”段落,演员通过“圆场”“翻身”“勒马”等身段,配合马鞭的挥舞,将老将跨马驰骋的英姿浓缩于方寸舞台,既写实又写意,而“劈刀”时的亮相,更是讲究“稳、准、狠”,步伐扎实如钉,眼神锐利如电,一刀一式间尽显老将的威风与杀气,这种“形神兼备”的表演,将黄忠“老当益壮”“智勇双全”的性格特质刻画得入木三分,成为观众心中不可替代的经典形象。

唱腔与音乐是《定军山》艺术感染力的重要来源,该剧以西皮声腔为主,旋律高亢激昂,节奏明快有力,与黄忠的豪迈性格高度契合,如“头通鼓”唱段,采用西皮导板转快板的板式变化,导板“头通鼓,战饭造”的拖腔苍劲悲壮,奠定出征前的肃穆氛围;快板部分则节奏紧凑,字字铿锵,表现黄忠请战时的急切与坚定,在武打场面中,锣鼓经的运用更是独具匠心,“急急风”表现战场紧张,“四击头”烘托亮相气势,“长锤”配合动作衔接,文场与武场的交织,既强化了戏剧冲突,又让观众在听觉上获得美的享受,谭鑫培、余叔岩等京剧大师对《定军山》唱腔的加工与创新,更使其成为老生行当的“必修课”,不同流派在继承中各具特色,共同丰富了该剧的声腔艺术。

服饰与脸谱作为京剧视觉艺术的直观载体,在《定军山》中同样发挥着重要作用,黄忠的扮相以“靠”为主要服饰,靠身多为黑色,配以虎头、吞肩等图案,象征其勇猛;靠旗四面,上绣“忠”字,既彰显身份,又暗喻品格;头戴“夫子盔”,髯口“黑三”,凸显老将沉稳又不失威严的形象,夏侯渊则通过“白脸”脸谱塑造其骄横狡诈的性格特点,头戴“翎子盔”,身穿“红靠”,与黄忠的“黑靠”形成鲜明对比,在视觉上强化了正邪对立,道具的运用也颇具匠心,如黄忠的“大刀”,在“劈刀”动作中通过刀花的翻转、劈砍的力度,将武器的质感与人物的情绪融为一体,成为表演的点睛之笔。

《定军山》的艺术成就,还体现在其对京剧舞台美术的简约化与象征性表达上,传统京剧舞台以“一桌二椅”为基础,通过演员的表演与观众的想象共同构建空间,在《定军山》中,简单的布景与道具便能表现“中军帐”“战场”等不同场景:一张帅桌代表中军帐,几面战旗象征千军万马,演员通过“起霸”“走边”等程式化动作,将战场上的厮杀与驰骋生动呈现,这种“虚实结合”的美学原则,既保留了京剧艺术的写意特质,又为演员的表演提供了广阔的发挥空间,体现了中国传统戏曲“以简驭繁”的艺术智慧。

定军山核心艺术元素表

| 艺术元素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 剧情架构 | 请战—诱敌—斩将,层层递进 | 冲突鲜明,人物性格突出 |

| 表演艺术 | 武老生行当,身段、眼神、亮相结合 | 形神兼备,塑造“老当益壮”形象 |

| 唱腔音乐 | 西皮声腔,导板转快板,锣鼓经配合 | 高亢激昂,强化戏剧张力 |

| 服饰脸谱 | 黑靠、夫子盔(黄忠),白脸、红靠(夏侯渊) | 视觉对比鲜明,象征人物性格 |

| 舞台美术 | 一桌二椅,程式化动作构建空间 | 虚实结合,写意传神 |

相关问答FAQs

Q:《定军山》为何能成为京剧武老生行当的“开蒙戏”和“必修课”?

A:《定军山》的剧目特点与武老生的表演要求高度契合,使其成为行当基础训练的重要载体,剧中黄忠的“唱、念、做、打”全面覆盖了武老生的技能:唱腔需兼具老生的苍劲与武生的激昂,念白需体现老将的沉稳,身段需包含“趟马”“起霸”等基础程式,武打则要求“劈刀”“对枪”等动作精准有力,该剧对演员的“精气神”要求极高,黄忠“不服老”的豪迈性格需通过眼神、身姿、步伐等细节展现,有助于培养演员的舞台表现力,谭鑫培、余叔岩等大师通过《定军山》的表演与唱腔创新,为武老生行当树立了艺术标杆,其表演范式成为后世学习的典范,因此该剧被视为武老生的“开蒙戏”,也是检验演员基本功的“试金石”。

Q:京剧《定军山》在当代传承中有哪些创新尝试?

A:为适应现代观众的审美需求,《定军山》在当代传承中进行了多维度创新,在表演上,部分院团在保留传统程式的基础上,融入现代舞蹈元素,如“趟马”动作中加入更具张力的肢体语言,增强视觉冲击力;在音乐上,尝试加入交响乐伴奏,丰富乐队的层次感,如“头通鼓”唱段中用弦乐烘托出征前的悲壮氛围,同时保留锣鼓经的节奏特色;在舞台美术上,采用多媒体技术,通过投影呈现定军山的山峦、战火等场景,与传统“一桌二椅”形成虚实结合的舞台效果;在剧本上,部分版本对剧情进行精简,突出“请战”“斩将”等核心场次,加快节奏,更符合现代观众的观赏习惯,这些创新既尊重了传统艺术的精髓,又为其注入了新的活力,让《定军山》在当代舞台上焕发出新的光彩。