眉户戏作为陕西地方戏曲的重要剧种,以其欢快活泼的唱腔、贴近生活的剧情和浓郁的乡土气息,深受群众喜爱,近年来,以“村官”为主角的眉户戏曲作品逐渐成为创作热点,这些作品将镜头对准基层治理、乡村振兴的生动实践,通过鲜活的角色塑造和真实的矛盾冲突,展现了新时代村官的责任担当与为民情怀,成为连接戏曲艺术与现实生活的桥梁。

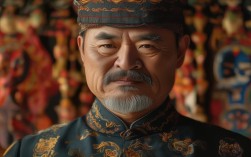

这类以村官为主角的眉户戏,在角色塑造上打破了传统戏曲“高大全”的刻板印象,更注重表现人物的“烟火气”,比如在《青山绿水》中,村官李大山并非一开始就“完美无缺”,他面对村民“开矿致富”的强烈诉求,也曾陷入“保生态还是保收入”的纠结,甚至因坚持环保而遭到家人埋怨,但通过一次次入户走访、一次次协调矛盾,他最终用“生态旅游”的思路带领村民找到了“绿水青山就是金山银山”的致富路,这种“不回避矛盾、不回避缺点”的塑造方式,让村官形象从“符号化”走向“立体化”,让观众感受到基层干部的艰辛与不易,也更容易产生情感共鸣。

剧情设置上,这类作品紧扣农村现实,将基层治理的难点、痛点转化为戏剧冲突的核心,在《桃花迎春》中,村官张春花上任伊始就面临“土地流转”难题:部分村民担心“失地后生活无着”,部分种植大户则因“流程繁琐”望而却步,剧中通过“村民大会吵翻天”“深夜入户解心结”等场景,真实展现了农村工作的复杂性,张春花用“土地入股+保底分红”的模式,既保障了村民权益,又推动了农业规模化发展,这种“接地气”的解决方案,既符合政策导向,又贴近农村实际,让观众在观剧中看到基层治理的智慧。

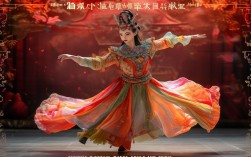

艺术表现上,眉户戏充分发挥其“唱腔灵动、语言通俗”的优势,让村官故事更“入耳入心”,传统眉户戏的“月调”“劳调”等曲调被赋予新的生命力,比如在表现村官攻坚克难时,用高亢激昂的“欢音”展现决心;在描写村民矛盾时,用低回婉转的“苦音”传递焦虑,唱词大量融入方言俚语,“咱庄稼人办事就得实打实”“政策是阳光,咱得跟着走”等台词,既保留了戏曲的韵味,又充满了生活气息,让不同年龄层的观众都能听得懂、记得住。

以下是部分代表性“村官主演”眉户戏的关键信息梳理:

| 剧名 | 主演角色 | 核心剧情 | 艺术特色 | 社会影响 |

|---|---|---|---|---|

| 《青山绿水》 | 李大山 | 带领村民将荒山变景区,平衡生态保护与经济发展 | 实景舞台+民歌对唱 | 获省级艺术节大奖,巡演50余场 |

| 《桃花迎春》 | 张春花 | 解决土地流转纠纷,引进桃花节带动乡村旅游 | 唱腔柔美,融入现代舞美 | 被改编成短视频,播放量超千万 |

| 《泥土芬芳》 | 王志强 | 组织留守妇女发展手工艺,推动传统工艺与现代市场结合 | 互动式演出,观众参与剧情决策 | 带动当地手工艺产业增收30% |

这类“村官主演”的眉户戏,不仅为戏曲艺术注入了时代活力,更在乡村振兴中发挥了独特作用,它们通过艺术化的形式,将党的惠农政策、基层治理经验“翻译”成群众听得懂的故事,让政策宣传更“有温度”;戏曲演出走进乡村大舞台,成为凝聚人心的“粘合剂”,村民们观剧时既能看到自己的影子,也能感受到集体发展的力量,从而更主动地参与到村庄建设中。

这类创作仍面临挑战:如何避免“同质化”,让每部作品有独特的“记忆点”?如何进一步创新表现形式,吸引年轻观众?这些问题需要创作者扎根生活、深入思考,用更多“沾泥土、带露珠”的作品,让眉户戏这一传统艺术在新时代焕发更璀璨的光彩。

FAQs

问:眉户戏中的村官角色为何能引发观众共鸣?

答:这类角色塑造真实可感,他们既有基层干部的担当,也会面临村民的不理解、工作的压力等现实困境,剧情围绕土地流转、生态保护、产业发展等农村实际问题展开,唱词用方言俚语,舞台布景还原农村生活场景,让观众感受到“这就是身边的故事”,从而产生情感共鸣,村官最终通过智慧和努力解决问题的过程,传递了积极向上的价值观,给人以希望和力量。

问:这类戏曲在乡村振兴中能发挥哪些具体作用?

答:一是“政策宣传员”,通过戏曲剧情将党的乡村振兴政策、法律法规转化为生动故事,让村民在观剧中理解政策、支持政策;二是“文化引领者”,戏曲演出丰富农村文化生活,弘扬社会主义核心价值观,增强村民的集体荣誉感和文化自信;三是“产业助推器”,部分作品直接带动当地文旅产业发展,如《桃花迎春》剧中的“桃花节”成为当地IP,吸引游客,促进村民增收;四是“矛盾调和剂”,剧中展现的基层矛盾解决方法,为现实中的乡村治理提供了借鉴,推动形成“有事好商量”的和谐氛围。