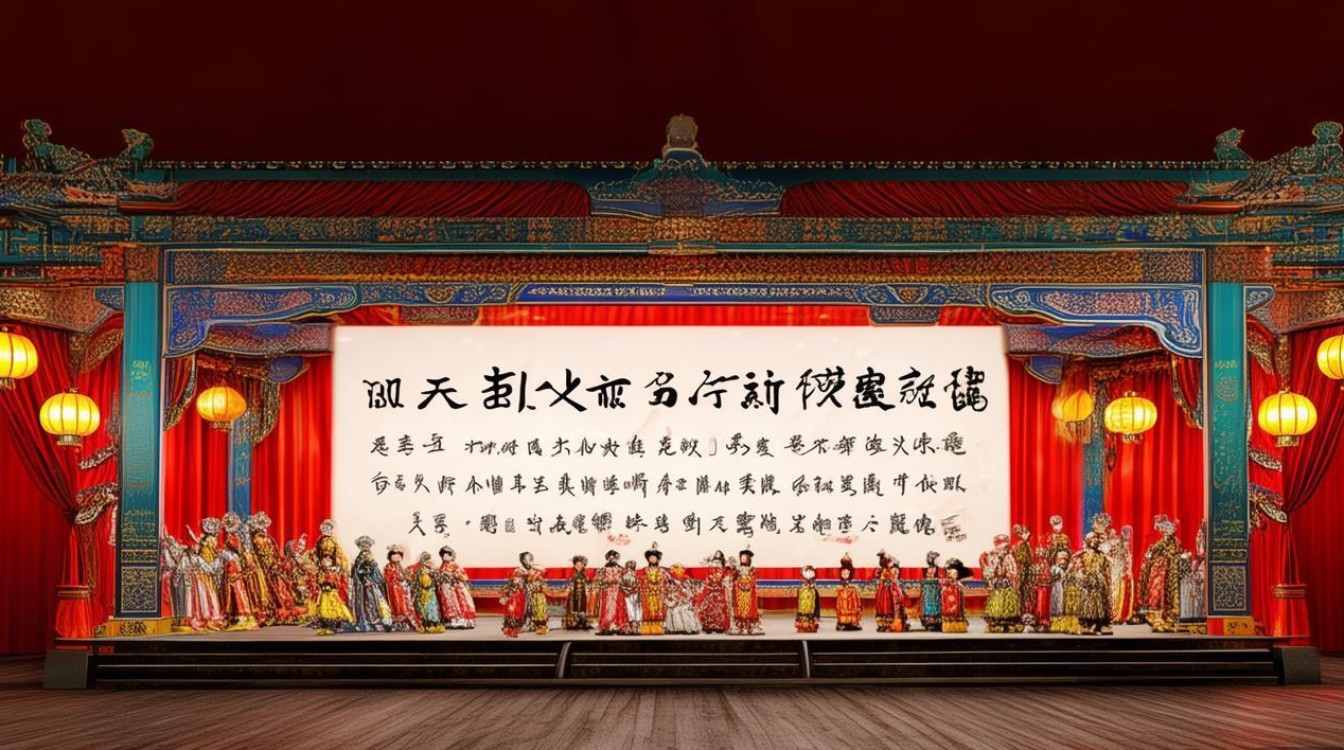

中国戏曲博大精深,越剧作为其中极具代表性的剧种,起源于浙江嵊州,发祥于上海,流行于全国,并传播至海外,是中国第二大剧种,有“中国歌剧”之美誉,它以优美抒情的唱腔、细腻真实的表演、典雅写意的舞美,成为江南文化的重要载体,深受观众喜爱。

越剧的萌芽可追溯至19世纪末的浙江嵊州,当时,当地农民以“落地唱书”的形式,用方言俚语演绎民间故事,后在吸收余姚滩簧、绍兴大班等曲艺元素的基础上,逐渐形成“小歌班”,1917年,小歌班首次进入上海演出,通过与京剧、绍剧等剧种的交流,在表演、唱腔上不断革新,1923年出现女子科班,开创“女子文戏”先河,1938年正式定名“越剧”,20世纪40年代,袁雪芬等演员提出“新越剧”改革主张,将文学性、思想性融入剧目,推动越剧从“以歌舞演故事”向“以情感动人”的戏剧形态转变,诞生了《祥林嫂》《梁祝》等经典作品,奠定了越剧的艺术地位。

越剧的艺术特色集中体现在“唱、念、做、舞”的和谐统一,其唱腔以“弦下腔”“尺调腔”为主,兼具委婉细腻与高亢激越,多用女声演唱,音色清丽,旋律如行云流水,极富抒情性,表演上,越剧注重“以情带形”,通过水袖功、扇子功等程式化动作,结合眼神、身段的微妙变化,精准刻画人物内心世界,题材早期以“才子佳人”的民间传说为主,如《西厢记》《碧玉簪》,后逐渐拓展至历史故事、现代生活,形成“小生、花旦、老生、小丑”等行当,但整体风格偏重柔美婉约,与北方戏曲的粗犷豪放形成鲜明对比。

代表剧目是越剧艺术成就的集中体现。《梁山伯与祝英台》被誉为“东方《罗密欧与朱丽叶》”,其“十八相送”“楼台会”等唱段家喻户晓,1954年被搬上银幕,成为首部在国际上获奖的中国戏曲电影;《红楼梦》以贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为核心,通过“黛玉葬花”“宝玉哭灵”等经典场景,将越剧的抒情性发挥到极致;《碧玉簪》的李秀英、《五女拜寿》的杨三春等女性形象,也因其性格鲜明、情感真挚,成为越剧舞台上的经典符号。

流派纷呈是越剧艺术繁荣的重要标志,经过百年发展,越剧形成了各具特色的艺术流派,主要流派包括:袁雪芬创立的“袁派”,唱腔质朴深沉,善于表现人物的内心挣扎,代表作《祥林嫂》;傅全香创立的“傅派”,嗓音甜亮,表演华丽,以“鬼戏”见长,代表作《情探》;徐玉兰创立的“徐派”,唱腔高亢激越,塑造的男性形象英武潇洒,代表作《北地王》;王文娟创立的“王派”,表演细腻真挚,唱腔婉转流畅,代表作《红楼梦》;戚雅仙创立的“戚派”,唱腔质朴醇厚,擅长表现悲剧人物,代表作《白蛇传》,各流派在竞争中相互借鉴,共同推动越剧艺术的多元化发展。

进入新时代,越剧在传承中不断创新,2006年,越剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,各地戏曲院团通过“非遗进校园”“青春版演出”等方式培养年轻观众;新编历史剧《陆文龙·归宋》、现代戏《我的太阳》等作品,在保留传统精髓的同时融入现代表达;短视频平台、线上直播等新媒体形式,让“越剧云演出”走进千家万户,2023年,越剧电影《红楼梦》4K修复版上映,老剧新声再次引发观演热潮,印证了越剧艺术穿越时空的生命力。

| 流派 | 代表人物 | 艺术特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 袁派 | 袁雪芬 | 唱腔质朴深沉,情感真挚 | 《祥林嫂》《西厢记》 |

| 傅派 | 傅全香 | 嗓音甜亮,表演华丽,擅长“鬼戏” | 《情探》《李娃传》 |

| 徐派 | 徐玉兰 | 唱腔高亢激越,塑造男性形象 | 《北地王》《红楼梦》 |

| 王派 | 王文娟 | 表演细腻,唱腔婉转流畅 | 《红楼梦》《追鱼》 |

| 戚派 | 戚雅仙 | 唱腔质朴醇厚,擅长悲剧人物 | 《白蛇传》《玉蜻蜓》 |

相关问答FAQs

Q:越剧为什么被称为“中国的歌剧”?

A:这一美誉主要源于越剧在音乐性和抒情性上的突出特点,越剧唱腔旋律优美如歌,情感表达细腻丰富,通过音乐推动剧情、塑造人物,类似于西方歌剧以音乐为核心的艺术形式,越剧的唱腔体系完整,板式多样(如【慢板】【中板】【快板】),既能表现欢快喜悦,也能抒发哀婉悲切,具有极强的音乐感染力,因而被观众和学者称为“中国的歌剧”。

Q:越剧如何吸引年轻观众?

A:近年来,越剧通过多维度创新吸引年轻观众:一是题材创新,将网络小说、IP改编为越剧,如《甄嬛传》《大话西游》等,用传统艺术演绎青春故事;二是形式创新,结合现代舞台技术,如全息投影、沉浸式剧场,增强观演体验;三是传播创新,通过短视频平台发布“越剧变装”“戏曲翻唱”等内容,用年轻化语言解读经典;四是培养年轻演员,推出“青春版”演出,让年轻观众在同龄人的演绎中感受越剧魅力,逐步培养对传统文化的兴趣。