戏曲大全是中国戏曲艺术的集大成,涵盖360余个剧种,从昆曲的婉约到京剧的恢弘,从越剧的柔美到秦腔的苍凉,各剧种以独特的地方文化为根,共同构筑了中华戏曲的百花园。“曲剧”作为以曲牌联套体为音乐结构的重要分支,区别于板式变化的“板腔体”剧种,多以叙事性唱腔为主,辅以简练的表演,在中原地区尤为盛行,而豫剧,正是曲剧家族中最耀眼的明珠,它扎根中原沃土,承载着黄河儿女的豪情与坚韧,成为中原文化最生动的艺术载体。

豫剧的历史渊源

豫剧的起源可追溯至明末清叶的中原民间艺术,它是在河南梆子的基础上,吸收了当地民歌、小调、鼓子曲等元素逐渐形成,早期,豫剧以“草台班”形式在农村流动演出,剧目多取材于历史故事和民间传说,表演质朴粗犷,清代乾隆年间,豫剧已在开封、洛阳等地广泛流传,被称为“河南讴”;至民国时期,涌现出“豫剧十八家”等知名班社,常香玉、陈素真等一代宗师崭露头角,对豫剧的唱腔、表演进行了系统革新;1950年,正式定名“豫剧”,迎来了发展的黄金时代,不仅风靡中原,更走向全国,成为河南乃至全国的重要文化符号。

豫剧的艺术特色

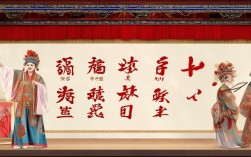

豫剧的音乐属梆子腔体系,以【二八板】为核心板式,衍生出【慢板】(抒情)、【流水板】(叙事)、【飞板】(激昂)等十余种板式,节奏明快,旋律跌宕,其唱腔因地域差异形成两大流派:豫东调(以开封为中心,男腔高亢激越,女腔活泼明快,代表人物唐喜成);豫西调(以洛阳为中心,男腔苍凉悲壮,女腔委婉深沉,代表人物常香玉),豫剧表演讲究“四功五法”,程式化动作丰富,如“甩袖”表决绝,“抖髯”表激动,“趟马”表行军,既有夸张的写意性,又不乏细腻的生活化表达,行当分工明确,生、旦、净、丑各具特色。

| 行当 | 分类 | 代表角色 | 代表演员 |

|---|---|---|---|

| 生 | 老生 | 包拯(《秦香莲》) | 李斯忠、吴心平 |

| 小生 | 许仙(《白蛇传》) | 王善朴、汪荃珍 | |

| 武生 | 赵云(《长坂坡》) | 王国毅 | |

| 旦 | 青衣 | 秦香莲(《秦香莲》) | 阎立品、牛淑贤 |

| 花旦 | 花木兰(《花木兰》) | 常香玉、陈素真 | |

| 彩旦 | 洛阳桥(《洛阳桥》) | 桑振君 | |

| 净 | 铜锤花脸 | 包拯(《铡美案》) | 李斯忠 |

| 架子花脸 | 张飞(《古城会》) | 卫明礼 | |

| 丑 | 文丑 | 胡图(《七品芝麻官》) | 牛得草 |

| 武丑 | 刘媒婆(《拾玉镯》) | 司卫民 |

经典剧目与名家流派

豫剧剧目浩如烟海,既有传统历史剧,也有现代戏,传统剧《花木兰》讲述女扮男装替父从军的传奇,唱段“刘大哥讲话理太偏”传唱不衰;《穆桂英挂帅》中“辕门外三声炮如同雷震”展现了巾帼英雄的家国情怀;《七品芝麻官》以诙谐幽默的笔触讽刺官场腐败,彰显“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的民本思想,现代戏《朝阳沟》描绘知识青年下乡的火热生活,贴近时代,引发共鸣;《焦裕禄》则以质朴的表演再现县委书记的奉献精神,成为红色经典。

豫剧名家辈出,各领风骚,常香玉创立“常派”,以“混用结合”的唱腔风格塑造了花木兰、穆桂英等经典形象,1958年为支援抗美援朝率剧社义演捐赠“香玉剧社号”战斗机;陈素真被誉为“豫剧皇后”,唱腔委婉细腻,表演端庄典雅,开创“陈派”;崔兰田专攻悲剧,唱腔悲凉凄楚,塑造的秦香莲、窦娥等角色深入人心;马金凤“金嗓子”响亮,以“洛阳牡丹”著称,代表作《穆桂英挂帅》《花枪缘》;阎立品则闺门旦见长,表演清丽脱俗,有“阎派”之美誉。

传承与发展

进入新时代,豫剧在传承中创新,2006年,豫剧被列入首批国家级非物质文化遗产名录;河南豫剧院、郑州市豫剧院等专业院团通过“名家传戏”“青年演员培养计划”等举措传承经典;现代戏创作持续发力,《焦裕禄》《红旗渠》等剧目以现实主义精神引发当代观众共鸣;豫剧积极拥抱新媒体,通过短视频、直播等形式触达年轻群体,让古老艺术焕发新生,面对娱乐方式的多元化,豫剧仍需在剧本创新、舞台呈现、观众培养等方面持续探索。

相关问答FAQs

问:豫剧与秦腔、晋剧同属梆子腔,三者有何区别?

答:三者虽同属梆子腔体系,但音乐风格、地域特色差异明显,秦腔发源于陕西,唱腔高亢激越,多用“欢音”“苦音”表现情绪,伴奏以板胡、梆子、月琴为主,风格粗犷豪放,代表剧目《三滴血》《火焰驹》;晋剧流行于山西,唱腔婉转流畅,节奏相对舒缓,伴奏乐器有晋胡、二弦、四弦等,代表剧目《打金枝》《富贵图》;豫剧则以“豫东调”“豫西调”两大流派为核心,唱腔兼具激昂与委婉,表演更贴近中原生活气息,代表剧目《花木兰》《朝阳沟》,豫剧在语言上更接近河南方言,更具地域亲和力。

问:豫剧如何吸引年轻观众?

答:豫剧吸引年轻观众需从内容、形式、传播三方面发力:一是创新题材,将青春、科幻、现实等元素融入传统戏曲,如创排青春版《花木兰》,或改编网络小说、影视剧为豫剧剧本;二是革新舞台呈现,运用现代科技(如LED屏、全息投影)增强视觉效果,融入流行音乐、舞蹈等跨界元素,让表演更符合年轻审美;三是拓宽传播渠道,通过短视频平台发布经典唱段片段、幕后花絮,开展“戏曲进校园”活动,培养青少年兴趣,同时开发豫剧主题文创产品,让艺术融入日常生活。