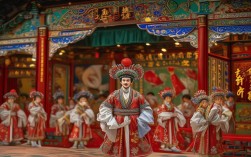

豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以高亢激越的唱腔、贴近生活的唱词深受观众喜爱,三国题材剧目是其重要组成部分,《取西川》便是其中经典力作,该剧改编自《三国演义》第六十回至第六十五回,讲述刘备集团应刘璋之邀入川,后经庞统献计、诸葛亮谋划,最终智取西川、建立蜀汉基业的故事,剧中唱词既承载着历史的厚重感,又融入河南方言的质朴生动,成为展现人物性格、推动剧情发展的核心载体,其艺术魅力经久不衰。

人物唱词的性格塑造与情感表达

《取西川》中,不同人物的唱词因其身份、性格、立场差异,呈现出鲜明的个性化特征,生动诠释了历史人物的复杂内心与时代背景下的抉择。

刘备:仁德之君的矛盾与担当

刘备的唱词始终围绕“仁义”二字展开,既体现其匡扶汉室的雄心,又流露出对刘璋情义的挣扎,如剧中经典唱段:“想当初刘璋兄长情义重,遣张松请我入川中,锦官城外迎故友,为的是解民倒悬安百姓,庞士元连环设巧计,诸葛亮锦囊藏妙方,取西川非我本心欲,怎奈汉室倾颓基业空!”唱词以“兄长情义重”“解民倒悬”开篇,凸显其重情重义;后以“非我本心欲”“基业空”转折,将夺西川的无奈与兴复汉室的决心交织,语言质朴却情感深沉,塑造了外圆内方、以仁德立身的领袖形象。

诸葛亮:智多星从容不迫的谋略

作为“智”的化身,诸葛亮的唱词精炼沉稳,善用对仗与比喻,展现其运筹帷幄的自信。“锦囊妙计定西川,分兵遣将布罗网,庞统命丧落凤坡,我命云长守荆襄,西川地理如掌上,取成都只在反掌间!”唱词中“定西川”“布罗网”体现谋略,“如掌上”“反掌间”以夸张手法强化其对局势的掌控力,句式对仗工整,节奏明快,既凸显其智慧,又暗合豫剧“快板”的激昂腔调,将智者的从容与自信传递得淋漓尽致。

张飞:勇猛直率的草莽英雄

张飞的唱词粗犷豪放,多用短句与感叹,方言色彩浓厚,极具冲击力,如:“俺老张性子躁,脾气似火炮!取西川用不着文绉绉,丈八蛇矛挑敌寇!谁敢挡俺去路,叫他人头滚滚落马槽!”“俺老张”“似火炮”“人头滚滚落马槽”等词,直白有力,充满乡土气息,既符合其“猛张飞”的性格,又通过方言的生动性让观众感受到人物的勇猛与率真,成为剧中极具辨识度的亮点。

刘璋:懦弱之主的悲叹与悔恨

刘璋的唱词哀婉悲凉,充满自责与无奈,反衬出刘备集团的“正义性”。“请狼入室引虎豹,西川基业一朝抛,我刘璋无能空有位,悔不听信张松言,反害百姓遭涂炭!”“请狼入室”“一朝抛”“无能空有位”等词,语气沉重,情感真挚,将一个优柔寡断、有德无才的守成君主形象刻画得入木三分,也为“取西川”的合理性提供了情感铺垫。

唱词的艺术特色与文化内涵

《取西川》的唱词不仅是剧情的载体,更是中原文化的浓缩,其艺术特色体现在语言、韵律与思想内涵三个层面。

语言的地方性与生活化

唱词大量融入河南方言词汇与语法,如中(行)、恁(你们)、咋(怎么)、得劲(舒服)等,使语言贴近百姓生活,充满泥土气息,例如刘备唱词中“为的是解民倒悬安百姓”,用“倒悬”这一河南民间常用比喻,生动表达百姓疾苦;张飞唱词“俺老张性子躁”,以“俺”这一北方方言自称,直白展现其草根出身,方言的运用不仅增强了唱词的亲和力,也使豫剧的地域特色更加鲜明。

韵律的节奏感与音乐性

豫剧唱词讲究“押韵顺口”,多押“中东”“江阳”等宽韵,句式以七字句、十字句为主,辅以垛板、流水板等灵活变化,形成“抑扬顿挫、朗朗上口”的韵律美,如诸葛亮唱段“锦囊妙计定西川,分兵遣将布罗网”,平仄协调,“川”“网”押韵,配合“二八板”的平稳节奏,智者的从容跃然纸上;而张飞唱词“俺老张性子躁,脾气似火炮”,短促有力的句式与“快二八”的急促旋律相契合,将人物的火爆性格推向高潮。

思想内涵的“忠义”与“民本”

唱词贯穿《三国演义》“尊刘贬曹”的核心思想,强调“忠义”与“民本”,刘备反复唱诵“兴复汉室”“安百姓”,将个人抱负与百姓福祉结合;诸葛亮唱词“西川地理如掌上”,体现其“以民为本”的治国理念;刘璋的悲叹则反衬出“得道多助,失道寡助”的历史规律,这些思想内涵既符合传统道德观念,也契合中原文化“重义轻利、忧国忧民”的精神特质,使剧目在娱乐之余更具教育意义。

经典唱段对比分析

为更直观展现不同人物唱词的差异,以下选取剧中代表性唱段进行对比:

| 人物 | 唱段片段(节选) | 语言风格 | 情感基调 | 人物形象 |

|---|---|---|---|---|

| 刘备 | “想当初刘璋兄长情义重,请我入川解民忧……” | 文雅、口语化 | 仁德、无奈 | 重情重义的领袖 |

| 诸葛亮 | “锦囊妙计定西川,分兵遣将布罗网……” | 精炼、对仗 | 智慧、自信 | 运筹帷幄的智者 |

| 张飞 | “俺老张性子躁,脾气似火炮!取西川用不着文绉绉……” | 粗犷、方言 | 勇猛、直率 | 草莽英雄 |

| 刘璋 | “请狼入室引虎豹,西川基业一朝抛……” | 哀婉、自责 | 悲伤、悔恨 | 懦弱守成的君主 |

唱词的当代价值与传承

《取西川》的唱词作为豫剧艺术的经典文本,不仅展现了传统戏曲的语言魅力,更承载着中原文化的精神内核,其“以情动人、以文化人”的创作理念,为当代戏曲创作提供了借鉴;方言的运用与生活化的表达,启示我们艺术创作需扎根民间、贴近群众,年轻一代通过数字化手段学习、传唱这些经典唱段,让“取西川”的故事与唱词在新时代焕发生机,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

问:豫剧《取西川》中,刘备唱词为何反复强调“仁义”?

答:刘备在传统戏曲中被塑造成“仁义之君”的典型形象,《取西川》唱词中强调“仁义”,既是为了呼应其“匡扶汉室”的政治主张,也是为“取西川”这一行为赋予道德合理性,通过“刘璋情义重”“非我本意愿”等唱词,将军事行动包装为“不得已而为之”,既避免了观众对其“背信弃义”的负面评价,也强化了其“以德服人”的领袖形象,这是传统戏曲“寓褒贬、别善恶”创作思想的体现。

问:豫剧唱词中的方言特色如何增强戏剧表现力?

答:豫剧唱词大量融入河南方言词汇和语法,如张飞唱词中的“俺老张”“咋”(怎么)、“中”(行)等,使语言更具生活气息和地方辨识度,方言的质朴、直白能快速拉近与观众的距离,尤其对于底层人物(如张飞、士兵等),方言唱词更能凸显其身份和性格;方言的声调特点与豫剧唱腔的旋律相契合,增强了唱词的音乐性和节奏感,使人物情感表达更加真切自然,强化了戏剧的感染力。