豫剧《马天官打宫》作为传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧特色,深受观众喜爱,打宫3”作为系列情节的高潮部分,将马天官的刚正不阿、嫉恶如仇展现得淋漓尽致,成为豫剧舞台上的经典折子戏。

剧情背景与核心冲突

《马天官打宫》的故事背景设定在明代,以清官马端(人称“马天官”)与奸臣严嵩父子的斗争为主线。“打宫3”紧接前两部情节:严嵩之子严世蕃依仗权势强抢民女,致其家破人亡,受害者家属越级告状至马端处,马端不顾严氏父子威逼,依法严惩恶徒,却遭严嵩反诬其“以下犯上、欺君罔上”,昏君听信谗言,下令将马端打入天牢,并传旨召见,意图逼迫其认罪。

“打宫3”的核心冲突便是马端在金殿之上的“打宫”——面对昏君的质问、奸臣的挑衅,马端据理力争,在劝谏无果后,毅然举起笏板怒打昏君(实际为舞台象征性动作,体现“打昏君”的精神内核),以此抗议朝纲崩坏、奸臣当道,最终以“死谏”唤醒君王良知,惩处严嵩父子,还百姓公道。

人物形象与情感张力

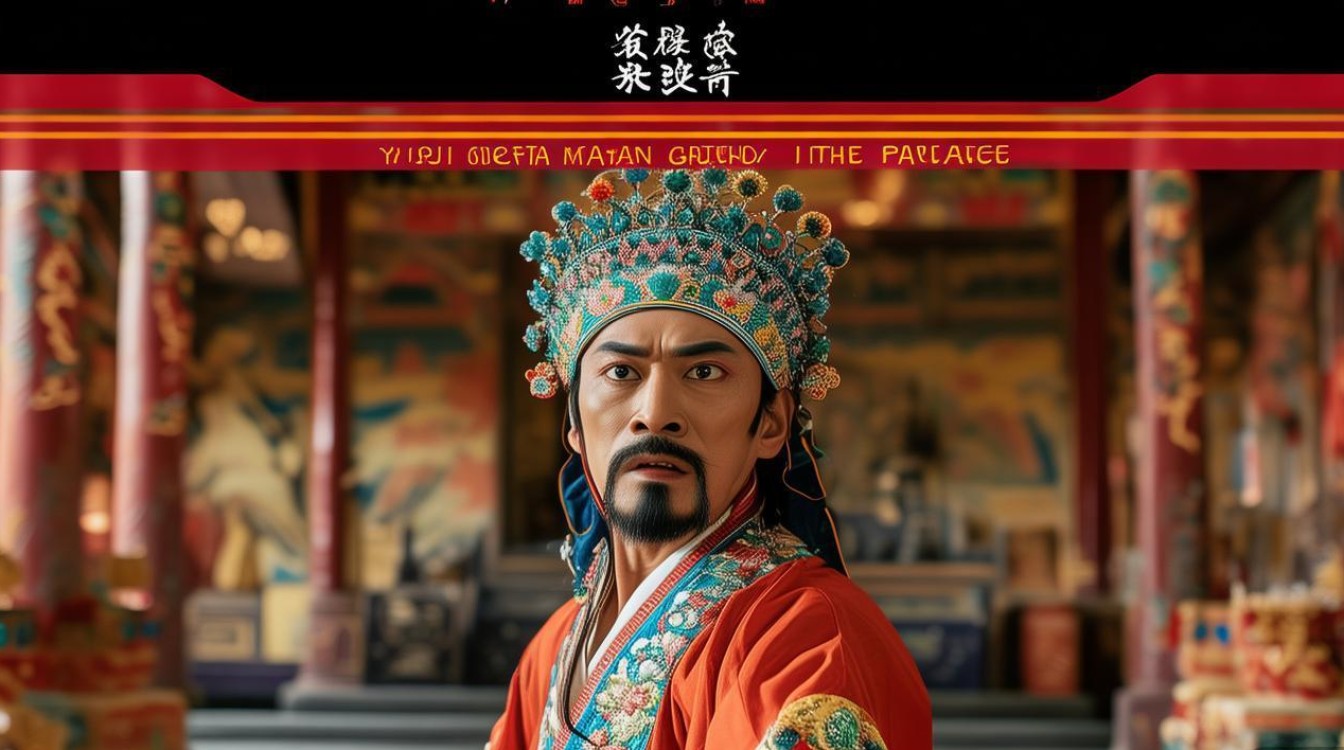

“打宫3”中,马天官的形象塑造极具感染力,他身着官袍,头戴乌纱,虽身陷囹圄,却脊梁挺直,眼神中透着不屈与愤怒,面对昏君“你可知罪”的质问,他先是躬身行礼,引经据典诉说严氏父子的罪行,言辞恳切、逻辑清晰;见昏君偏袒奸臣,他情绪逐渐激昂,从“为民请命”到“以死明志”,层层递进,将一个清官的悲愤与决绝展现得入木三分。

奸臣严嵩则老奸巨猾,时而假意求情,时而煽风点火,与马端的刚正形成鲜明对比,昏君的形象则带有封建帝王的昏聩与懦弱,起初被严嵩蒙蔽,对马端的痛斥从震怒到沉默,最终在“打宫”的冲击下幡然醒悟,完成了人物弧光。

这一情节的情感张力极强:既有“文戏”中唱念做打的细腻(如马端控诉时的【二八板】【快二八】唱段,高亢激昂,字字泣血),又有“武戏”中象征性动作的爆发(如甩袖、跺脚、高举笏板等舞台程式),将矛盾推向高潮。

经典唱段与舞台表现

“打宫3”的经典唱段堪称豫剧艺术的精华,马端在金殿上的核心唱段《骂君王》,以豫东调的激越旋律为基础,融合了花脸的雄浑与老生的苍劲:

“昏君爷朝纲不振听谗言,

宠奸佞害忠良百姓冤!

俺马端官居一品心无私念,

为的是这江山社稷与黎民安……”

唱腔中,“谗言”“冤”“私念”等字句通过拖腔、甩腔处理,情感层层递进,既有对奸臣的痛斥,也有对昏君的“恨铁不成钢”,更有对百姓的深切同情,舞台表演上,演员通过“髯口功”(捋髯、抖髯)表现愤怒,“水袖功”(甩袖、抛袖)强化情绪,“台步”(蹉步、跪步)展现内心的挣扎与决绝,形成“唱、念、做、打”的高度统一。

“打宫”的舞台调度极具象征意义:昏君高坐龙椅,严嵩侍立两侧,马端立于金殿中央,三人位置形成“权力压迫—反抗—觉醒”的视觉隐喻,当马端高举笏板“打”向昏君时,灯光骤亮,锣鼓齐鸣,将气氛推向顶点,台下观众常报以雷鸣般的掌声。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《马天官打宫》中的“打宫”是否真的打了皇帝?

A:并非真的殴打皇帝,而是戏曲舞台艺术的“程式化”表现,传统戏曲讲究“虚实结合”,“打宫”是马天官“死谏”的象征性动作,通过演员的表演(如高举笏板做“击打”状、配合锣鼓点)体现对昏君的愤怒和对朝纲的抗议,既符合戏曲“美”的原则,也传递了“忠君爱国”的传统价值观——打的是昏聩,保的是江山。

Q2:为什么说“打宫3”是《马天官打宫》的点睛之笔?

A:“打宫3”是全剧矛盾冲突的总爆发和思想内涵的集中体现,前两部主要铺垫冤案与马端的抗争,而“打宫3”通过金殿对峙,将个人命运与国家兴亡、百姓疾苦紧密相连,塑造了马天官“清官”形象的极致——不仅“清廉”,更有“刚正”;不仅“明辨”,更有“担当”,这一情节的戏剧张力、情感浓度和艺术感染力,使其成为全剧最经典的片段,也是豫剧舞台上“清官戏”的代表作之一。