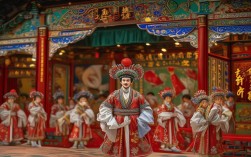

豫东调作为豫剧的重要分支,以其高亢激越、明快豪放的声腔特色,在河南东部及周边地区广为流传,是中原戏曲文化的重要载体,而在豫东调的发展历程中,郑三(本名郑廷珍,1912-1978)堪称承前启后的标志性人物,他以独特的艺术风格和卓越的表演成就,将豫东调须生行当推向新的高度,其艺术精神至今仍深刻影响着豫剧舞台。

豫东调的艺术特质与历史脉络

豫东调起源于清末民初的商丘、周口一带,当地民间小调、高跷曲、河南坠子等艺术形式为其提供了丰富的养分,与以洛阳为中心的“豫西调”(风格偏低回婉转、细腻含蓄)相比,豫东调在声腔上更强调“大本腔”(真嗓)的运用,音域宽广,音调高亢,节奏明快,尤其擅长表现激昂、悲壮或豪迈的情感,其代表性板式如【二八板】【快二八】【流水板】【垛板】等,通过速度变化和旋律起伏,展现出极强的戏剧张力,早期豫东调以“江湖班”为主要传播形式,演员多出身草根,表演风格质朴粗犷,贴近生活,这一特质也为郑三的艺术成长奠定了基调。

郑三的生平与艺术道路

郑三出生于河南商丘农村一个贫苦农民家庭,自幼酷爱戏曲,12岁拜豫东调老艺人“唐二先生”为师,工须生(老生),由于天赋出众又勤奋刻苦,他三年后便能登台演出,初露锋芒,早期他辗转于豫东各地的农村戏班,在艰苦的环境中磨练技艺,不仅继承了传统豫东调的唱腔精髓,更在表演中融入了当地民间艺术元素,逐渐形成了独特的个人风格,20世纪40年代,郑三加入商丘地区的职业剧团,凭借《辕门斩子》《秦琼还家》等剧目崭露头角,成为豫东调须生行的领军人物,他的表演不仅注重唱腔的“高亢”,更强调“情、声、形”的统一,通过眼神、身段和念白的细腻处理,将人物内心世界刻画得淋漓尽致。

郑三的艺术成就与代表剧目

郑三的艺术成就主要体现在唱腔创新、人物塑造和流派传承三个方面,在唱腔上,他突破了传统豫东调“以声为主”的局限,将“大本腔”与“二本腔”(假嗓)巧妙结合,创造出“炸音”“擞音”“滑音”等技巧,使唱腔既高亢嘹亮,又富有弹性,例如在《辕门斩子》中,他饰演杨六郎,面对佘太君的求情和焦、孟二将的劝说,通过“杨六郎坐寨中一声长叹”的唱段,用炸音表现内心的挣扎,用滑音传递忠孝两难的矛盾,情感层层递进,震撼人心。

在表演上,郑三注重“以形传神”,尤其擅长塑造刚毅正直、忠勇果敢的历史人物,他的身段稳健大方,念白铿锵有力,既有须生的庄重,又不失豫东调的豪放,如《秦琼还家》中,他通过“提袍甩袖”“蹉步亮相”等动作,将秦琼落魄时的悲愤与重拾豪情的转变演绎得入木三分。

以下为郑三部分代表剧目及艺术特色简表:

| 剧目名称 | 角色 | 唱腔特色 | 表演亮点 |

|---|---|---|---|

| 《辕门斩子》 | 杨六郎 | 大本腔为主,结合炸音、颤音,高亢中蕴含悲怆 | 面部表情细腻,通过眼神变化展现忠孝冲突 |

| 《秦琼还家》 | 秦琼 | 二本腔与滑音结合,唱腔苍劲有力 | 身段稳健,动作幅度大,突出草莽英雄的豪迈 |

| 《赶三关》 | 薛平贵 | 流水板节奏明快,吐字清晰如珠 | 念白口语化,融入民间俚语,贴近生活 |

| 《反徐州》 | 徐达 | 垛板层层递进,气势磅礴 | 髯口功、水袖功娴熟,展现老将的威严与智慧 |

郑三对豫东调的贡献与影响

郑三的艺术生涯不仅是个人成就的体现,更是豫东调传承与发展的缩影,他积极吸收豫西调、京剧等剧种的优点,在保持豫东调高亢特色的同时,丰富了唱腔的表现力,推动了豫东调向“雅俗共赏”的方向发展,他收徒严谨,培养了李斯忠、唐喜成等一批豫剧名家,其中李斯忠创立的“红脸”唱腔体系,便深受郑三影响,他还参与整理改编传统剧目,如《反徐州》《盗御马》等,为豫剧经典剧目的传承做出了重要贡献。

20世纪50年代后,郑三加入河南省豫剧三团,积极参与现代戏创作,在《朝阳沟》《刘胡兰》等剧目中,他将传统唱腔与现代生活相结合,探索出豫东调表现当代人物的新路径,为豫剧的创新发展提供了宝贵经验。

相关问答FAQs

Q1:郑三的唱腔与豫西调代表人物唐喜成的唱腔有何主要区别?

A:郑三(豫东调)与唐喜成(豫西调)同属豫剧须生行,但唱腔风格差异显著,郑三以“大本腔”为主,音调高亢激越,节奏明快,如《辕门斩子》中“杨六郎坐寨”一段,炸音运用频繁,情感外放;唐喜成则以“二本腔”(假嗓)为核心,唱腔细腻婉转,韵味醇厚,如《三哭殿》中“李世民在金殿传一道旨意”,声音柔和,注重内在情感的含蓄表达,两者分别体现了豫东调“刚”与豫西调“柔”的美学特质。

Q2:郑三的艺术风格对当代豫东调传承有哪些具体影响?

A:郑三的艺术影响主要体现在三个方面:一是唱腔技巧的传承,其“大本腔与二本腔结合”“炸音与滑音运用”等方法,被当代豫东调演员(如刘忠河、索文化等)广泛借鉴;二是人物塑造的理念,他强调“情大于声”,注重通过细节刻画人物性格,这一理念至今仍是豫剧表演的核心准则;三是流派的拓展,他打破了豫东调“只重声腔不重表演”的传统,推动了豫东调向“声情并茂”的综合艺术发展,为当代豫东调的多元化传承奠定了基础。